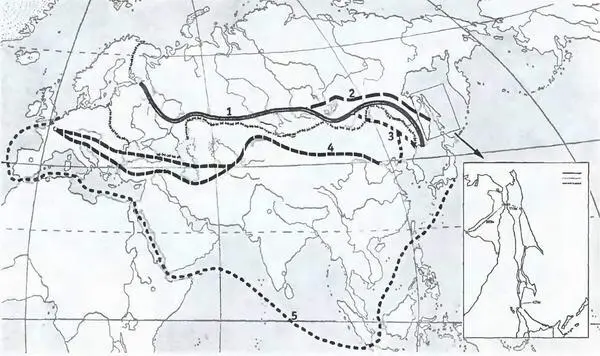

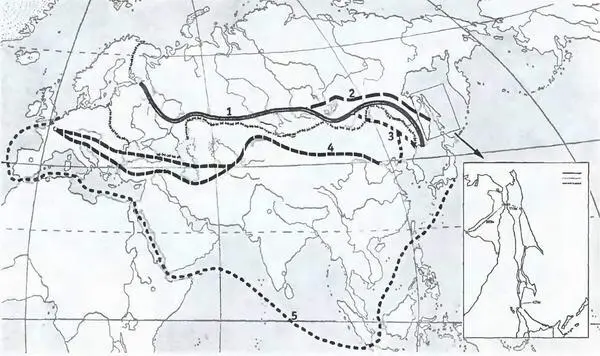

1. Транссиб, 2. БАМ, 3. КВЖД, 4. Трасека, 5. Морской путь Япония - Европа

Японский транзит до 7 тысяч контейнеров в сутки (так утверждает ряд источников) загрузил бы и БАМ, и Транссиб, принося России отличные деньги.

В довершение с ростом цен на нефть растут расценки морских перевозчиков. Рано или поздно японцы последуют примеру англичан, переставших благодаря тоннелю под проливом Ла-Манш быть островитянами. География не оставила Японии выбора; с материком ее может связать только Сахалин, отделенный от нее проливом Лаперуза, — пролив между Японией и Кореей неодолимо широк.

До Сахалина тоже не близко — 43 километра, но для японцев это приемлемо. Они уже проложили тоннель в 55 километров от Хонсю до Хоккайдо (1988 год). А уж тоннель с Сахалина на материк — тот, что собирался строить Аксененко, — на этом фоне смотрится пустяком; „всего“ 8 километров. Московский трест „Трансстрой“ заново разработал проект тоннеля.

Краткая вспышка интереса к этой теме года три-четыре назад породила несколько нелепых цифр. Писали, скажем, о магистрали Япония — Западная Европа длиной „свыше 20 тысяч километров“. На самом деле, от пролива Лаперуза до белорусской гpaницы с учетом достройки 390 километров пути к Татарскому проливу, 8 километров тоннеля и двух недостающих отрезков в 110 и 65 километров на Сахалине в сумме получится 9979 через БАМ или 10647 километров через Транссиб. Ну а от российско-белорусской границы до сердца Европы рукой подать — до Гамбурга 1500, до Парижа 2300, до Милана 2400 километров. То есть расстояние от Европы до японского берега не „свыше 20 тысяч“, а 12-13 тысяч километров.

Японский транзит до семи тысяч контейнеров в сутки (так утверждает ряд источников) загрузил бы и БАМ, и Транссиб, принося России отличные деньги. За грузопотоками потянутся инвестиции — слишком уж много по пути сокровищ. Даже вечно нуждающееся МПС тянуло при Аксененко линии к стратегически важным Удоканскому медному, Чинейскому железо-титановому, Эльгинскому угольному месторождениям.

И что же? Нам ничто не мешает построить с японской помощью все, что надо, а потом купаться в деньгах от транзита?

Нет, сегодня на пути подобных проектов тяжелым бревном лежит курильский вопрос. Японским политикам приходится делать вид, что Японии и так хорошо. И поэтому сколько-нибудь крупные дела с Россией она будет иметь лишь после закрытия проблемы „северных территорий“. Но делать вид им слишком долго нельзя, часы тикают.

В курильский вопрос у нас редко углубляются до его истоков. В Японии же они ясны всем, но вслух о них не говорят. А когда кто-то проговорится, посвященных охватывает ужас. Весной 2002 года в Японии были наказаны по службе 30 высоких чинов, в основном из МИДа, только за „близость“ к депутату парламента Мунэо Судзуки. А все потому, что Судзуки заявил на совещании по внешней политике (не публично, не на ТВ, не в газете!), что Южные Курилы Японии не нужны, вопрос порожден национальным самолюбием.

Реакцию на слова Судзуки не понять, не уяснив, что Япония до сих пор (и куда в большей степени, чем Германия) — страна с перебитым хребтом и раздавленной психикой. Минуло 59 лет, но унижение капитуляции не прошло, хотя гордость не позволяет в этом признаться. Не забыты атомные бомбы, не забыта оккупация. Чужой генерал писал для японцев конституцию, неотесанные варвары навязали свой образ жизни древней и утонченной стране. Японцы не подают вида, что это их заботит, но почти любой просвещенный японец, кроме совсем молодых, носит в себе травматический невроз.

Уврачевать японскую душу может лишь одно. После того как Москва не подписала Сан-Францисский договор 1951 года, в Японии решили, что создана зацепка, позволяющая оспорить территориальные трофеи СССР. Надежды резко выросли, когда Хрущев, не видевший пользы от каких-то там скал, в 1956 году выказал готовность отдать два малых острова ради мирного договора — тогда казалось, что договор страшно нужен. Махнуть рукой на раз возникший шанс японцам психологически невыносимо. Это стало бы концом надежды, что их поражение было все же не тотальным.

И что же, так будет всегда? Нет. Смена поколений делает свое дело. Внуки (в отличие от детей) тех, кто помнит 1945-й, воспринимают войну как седую древность. Политики — и вовсе не среднестатистические люди. Кое- кто среди них, даже из старшего поколения, видят вещи трезво. Но одно дело видеть, другое — признать вслух.

Читать дальше