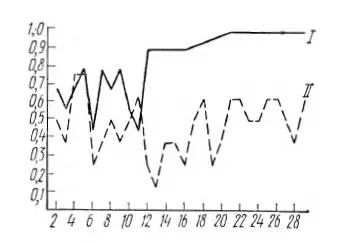

Рис. 10.Перестройка прогноз, а у двух групп испытуемых при неожиданном для испытуемого переходе от последовательности с Р 2= Р 2= 0,5 к последовательности с P 1 = 1, Р 2 =0.

По горизонтали отложены номера ответов испытуемого, по вертикали – частота плюса в ответах испытуемых

Чтобы показать, что деление разных испытуемых на сходные группы (по скорости угасания компонентов ориентировочной реакции и скорости полного перехода на повторяемый экспериментатором сигнал) не является случайным, было проанализировано изменение времени реакции в такой же ситуации у новой группы испытуемых (13 человек). Испытуемых просили нажимать правой рукой на ключ как можно быстрее при появлении цифрового сигнала в виде цифры «2» и левой рукой на левый ключ при появлении цифры «1» (сигналы подавались включением цифровой лампы). Половине испытуемых предъявлялся только сигнал «2», другой половине – только «1». Всего подавалось 100 сигналов. При первых 10 сигналах время реакции у всех испытуемых было на 55–70 % больше, чем время простой двигательной реакции этих испытуемых. По мере предъявления сигналов время реакции у всех 13 испытуемых постепенно уменьшилось, причем это уменьшение нельзя было объяснить тренировкой самого движения. До этого все испытуемые работали с этими же ключами, и время простой двигательной реакции у них не изменялось при длительной подаче сигналов.

По скорости изменения времени реакции испытуемые разделились на две группы (независимо от того, какой рукой они реагировали – правой или левой).

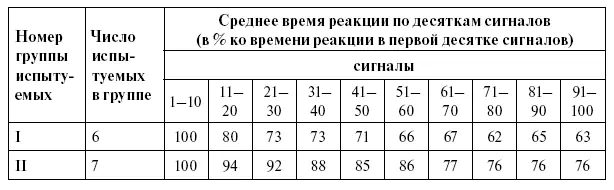

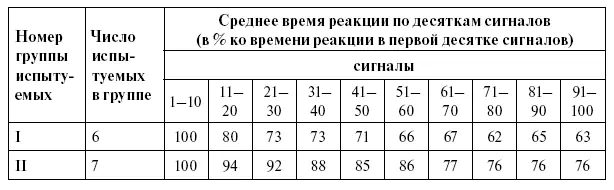

Таблица 2

Снижение времени реакции по ходу исследования у двух групп испытуемых

Из таблицы 2 видно, что у одной группы испытуемых (6 человек) время реакции изменяется довольно быстро. При 11-20-м сигналах время реакции у этой группы испытуемых уменьшилось на 20 %, а при 51-60-м сигналах время реакции составляло 66 % от времени реакции на первые 10 сигналов. К концу опыта у испытуемых этой группы время реакции достигало времени простой двигательной реакции или было очень близко к нему. У второй группы испытуемых (7 человек) время реакции изменялось значительно медленнее. При 11-20-м сигналах время реакции уменьшилось в среднем на 6 %, а при 51-60-м сигналах – составило 86 % от времени реакции на первые 10 сигналов. У одного испытуемого из этой группы время реакции на 11-30-й сигналы составляло 103 % по сравнению со временем реакции на первые десять сигналов.

Можно думать, что деление испытуемых на две группы по скорости снижения времени реакции в ходе исследования так же, как и деление их на две группы во скорости угасания депрессии основного ритма на ЭЭГ сенсомоторной области полушария, контрлатерального неработающей руке, и деление испытуемых на две группы по скорости перехода на угадывание знака, который каждый раз повторяется экспериментатором, объясняется особенностями перестройки прогноза испытуемых. Одна группа испытуемых, зная из инструкции и прошлого опыта о том, что должно быть два сигнала, несмотря на то что в опыте каждый раз предъявляется один и тот же сигнал, всё-таки ожидает в соответствии с инструкцией тот сигнал, который отсутствует в последовательности экспериментатора. Ожиданием отсутствующего сигнала и объясняются у этой группы испытуемых длительное неугасание депрессии на ЭЭГ, медленное снижение времени реакции и большое число минусов при угадывании следующего знака в последовательности экспериментатора. Вторая группа испытуемых быстро перестраивает свой прогноз относительно частот сигналов и в соответствии с этим осуществляет преднастроечные реакции. У испытуемых этой группы быстро угасает депрессия основного ритма на ЭЭГ сенсомоторной области полушария, контрлатерального неработающей руке, у них наблюдается быстрый переход па знак, который каждый раз повторяется экспериментатором, и время двигательной реакции у них быстро уменьшается до времени простой двигательной реакции, когда вместо двух сигналов, о которых говорилось в инструкции, в опыте каждый раз предъявляется один и тот же сигнал.

Кожно-гальваническая реакция как отражение преднастройки к движениям

В исследованиях последнего времени кожно-гальваническая реакция (КГР) широко используется как индикатор ориентировочной реакции и как индикатор эмоциональных реакций. В описанных выше опытах КГР выступала как один из компонентов ориентировочной реакции, возникавшей при различной степени нег определенности вероятностного прогноза.

Читать дальше