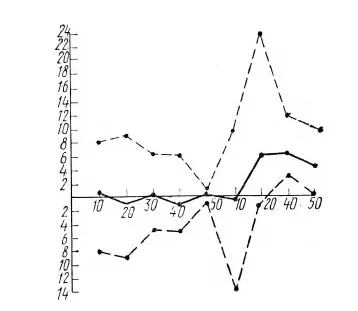

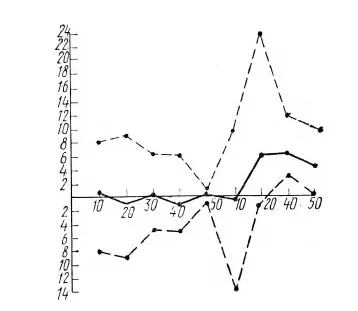

На рисунке 8 показано, что разность между амплитудой импульсов на ЭМГ правой и левой рук уменьшается к концу опыта до 1–2 мкв в серии А и увеличивается в среднем до 6 мкв в серии В в пользу работающей руки. В серии В после первого десятка сигналов все значения разности (кроме одного) расположены выше нуля.

Рис. 8.Изменение в ходе опыта разности между амплитудой ЭМГ (в мкв) правой и левой руки в серии А, работающей и неработающей руки в серии В.

По вертикали отложена величина разности в мкв, по горизонтали – номера сигналов. Приведены величины по десяткам сигналов. Первые 50 сигналов – серия А, вторые 50 – серия В. Разность в мкв в пользу правой (серия А) и «работающей» (серия В ) руки отложена выше средней линии, разность в мкв в пользу левой и «неработающей» руки отложена ниже средней линии. Сплошная линия – среднее арифметическое разности по всем испытуемым (с учетом знака разности: выше нуля – плюс, ниже нуля – минус), прерывистая линия – максимальное значение разности по всем испытуемым

Таким образом, если после предупреждающего сигнала «внимание» предъявляются два световых сигнала в случайном порядке и с равной вероятностью (серия А ), то длительно не угасает депрессия основного ритма на ЭЭГ сенсомоторных областей обоих полушарий и в интервале времени между сигналом «внимание» и предъявлением светового сигнала (пусковой стимул) на ЭМГ обеих рук наблюдается примерно одинаковая по амплитуде биоэлектрическая активность. Практически в этой ситуации не угасает КГР на световые сигналы. Из регистрируемых в опыте реакций угасает только депрессия основного ритма на ЭЭГ затылочной области. В наших опытах световые сигналы были предельно просты и никаких трудностей для восприятия не представляли, поэтому в данном случае не требовалось дополнительной активации зрительной системы и депрессия в затылочной области постепенно угасла.

Если же после сигнала «внимание» каждый раз предъявляется один и тот же световой сигнал (серия В ), то в интервале между выключением сигнала «внимание» и предъявлением светового сигнала сохраняется депрессия на ЭЭГ только в сенсомоторной области полушария, контрлатерального работающей руке, а амплитуда импульсов на ЭМГ работающей руки в указанном интервале в среднем (за 10 сигналов) на 5–7 мкв больше, чем на ЭМГ неработающей руки.

Как можно объяснить эти факты? Ответ на предваряющий сигнал в начале эксперимента следует, согласно широко распространенным представлениям, считать проявлением ориентировочной реакции. В ходе эксперимента ориентировочная реакция смещается во времени (наступает со все большим запаздыванием) и одновременно редуцируется (уменьшается число ее компонентов). Реакцию, возникающую в конце эксперимента серии В (P 1 = 1, Р 2 = 0), можно рассматривать как выработанный условный рефлекс: в ответ на предваряющий сигнал (звук) наступают изменения в двигательном аппарате соответствующей руки, приуроченные по времени к моменту включения пускового сигнала. Анализ всего хода эксперимента позволяет сделать вывод, что перед нами непрерывный процесс, начало которого можно охарактеризовать как ориентировочную реакцию, а конец – как условную.

Иначе обстоит дело в серии А. Здесь условный рефлекс в его классическом виде (оцениваемом по конечному результату – действию) не может быть выработан, так как предваряющий сигнал не несет сведений о том, какой рукой нужно будет реагировать (P 1= P 2 = 0,5). В начале эксперимента серии А предваряющий сигнал вызывает ориентировочную реакцию, которая в ходе эксперимента смещается (отстает от предваряющего сигнала и сдвигается к моменту, непосредственно предшествующему пусковому сигналу) и редуцируется. Однако редукция эта меньше, чем в серии В. Реакцию, наблюдаемую в конце эксперимента серии А, можно рассматривать как смещенную и редуцированную ориентировочную реакцию.

Ситуация А и ситуация В отличаются тем, что предупреждающий сигнал в этих ситуациях несет в себе информацию неодинаковой определенности относительно того, какой из пусковых стимулов появится вслед за предупреждающим сигналом. В ситуации А после предупреждающего сигнала с равной вероятностью может появиться любой из двух пусковых стимулов, требующих разных реакций. В ситуации В после предупреждающего сигнала каждый раз появляется один и тот же пусковой стимул. Различные результаты (по реакциям ЭЭГ и ЭМГ) в конце каждой серии опытов можно объяснить тем, что прогноз о появлении определенного пускового стимула в ситуации В более определенен, чем в ситуации А. Результаты обеих серий показывают, что по мере повторения сигналов остаются лишь те реакции, которые осуществляют подготовку к ожидаемым действиям. К концу опыта преднастройка становится более локальной и по времени опережает на 1–2 с появление пускового стимула.

Читать дальше