Регистрация основного ритма ЭЭГ затылочной области и сенсомоторных областей обоих полушарий показывает, что первые 8—10 предъявлений сигналов вызывают депрессию основного ритма, начинающуюся при включении сигнала «внимание» (звук) и исчезающую спустя 2–3 с после предъявления светового сигнала. На ЭМГ в интервале времени от выключения звука до предъявления светового сигнала, когда движение отсутствует, наблюдается биоэлектрическая активность примерно одинаковой амплитуды (5—20 мкв) на обеих руках. В начале опыта регистрируются также КГР на звук и на световые сигналы.

В ходе опыта характер наблюдаемых реакций меняется. КГР на звук быстро угасает (через 5—10 предъявлений) и в том случае, когда предъявляется два световых сигнала после звука (серия А ) и когда предъявляется один и тот же световой сигнал (серия В ). На световые сигналы КГР начинает возникать с меньшим латентным периодом (спустя 0,5–1 с, а иногда в момент предъявления светового сигнала). Когда предъявляется один и тот же световой сигнал (серия В ), то КГР на него постепенно угасает: на 3–5 десятке световых сигналов КГР наблюдается в среднем 2,6–1,5 раза на 10 предъявлений сигналов. Когда предъявляются два световых сигнала в случайном порядке (серия А ), то КГР на них почти не угасает: в этом случае на 3-5-м десятке сигналов КГР наблюдается в среднем 7–8 раз на 10 предъявлений сигналов.

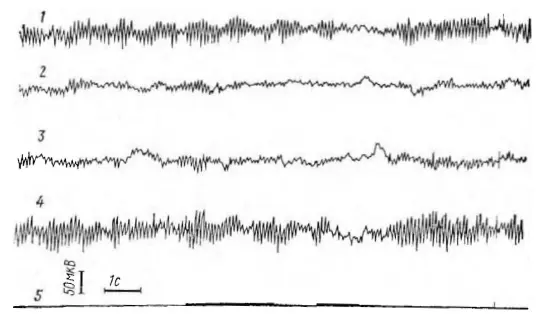

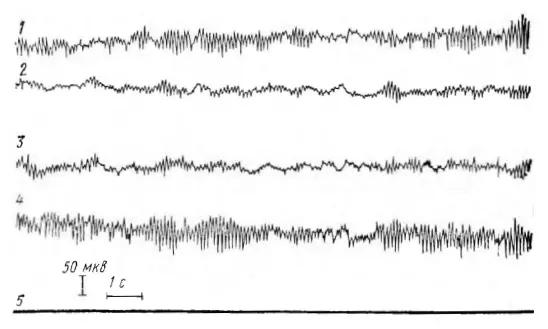

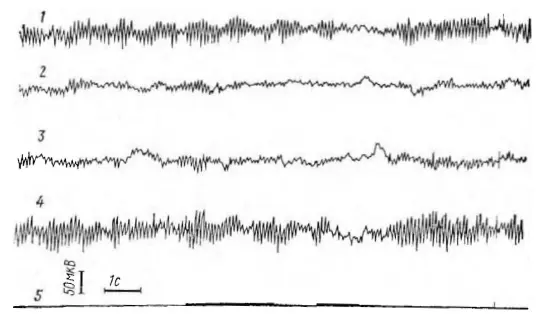

Возникновение депрессии основного ритма на ЭЭГ в ходе опыта смещается с начала действия звука к моменту предъявления светового раздражителя. Депрессия основного ритма на ЭЭГ в ходе опыта все чаще начинает возникать не на появление сигнала «внимание», а либо в конце действия звука, либо в интервале времени между выключением звука и появлением пускового стимула (рисунки 2–3). Депрессия на световой сигнал укорачивается при этом до 1–1,5 с.

На ЭЭГ затылочной области депрессия основного ритма после смещения во времени возникновения постепенно угасает в интервале от выключения звука до предъявления светового сигнала. На 3-5-м десятке предъявлений сигналов депрессия на ЭЭГ затылочной области в интервале между звуком и светом наблюдается в среднем 4–6 раз на 10 предъявлений сигналов, независимо от того, один или два световых сигнала предъявляются в опыте (т. е. в серии Л и в серии В ). На световые сигналы депрессия на ЭЭГ затылочной области угасла только у 3 испытуемых из 20.

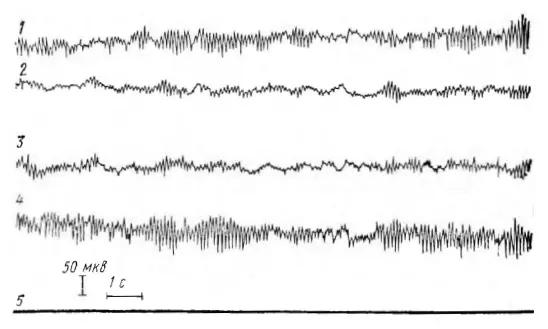

Рис. 2.ЭЭГ-реакция испытуемого А. В. на 31-е предъявление сигналов в серии А. После предупреждающего сигнала предъявляются в случайном порядке два пусковых стимула с равной вероятностью (Р 1=Р 2 =0,5).

Обозначения : 1 – запись затылочной области, 2 – сенсомоторная область левого полушария, 3 – сенсомоторная область правого полушария, 4 – теменно-затылочная область, 5 – отметка раздражителя: первая отметка – предупреждающий сигнал (звук), вторая – пусковой стимул (свет)

Рис. 3.ЭЭГ-реакция испытуемого А. В. на 49-е предъявление сигналов в серии В. После предупреждающего сигнала предъявляется один пусковой стимул ( Р 2 = 1, Р 2 =0). Обозначения те же, что и на рисунке 2

Когда предъявляются два световых сигнала (серия А), депрессия основного ритма на ЭЭГ сенсомоторных областей обоих полушарий, возникая либо в конце действия звука, либо в интервале времени между выключением звука и предъявлением светового сигнала, не угасает до конца опыта, наблюдаясь на 3-5-м десятке сигналов в среднем 8–9 раз на 10 предъявлений сигналов. Если же после звука предъявляется один и тот же световой сигнал (серия В ), то до конца опыта не угасает только депрессия на ЭЭГ сенсомоторной области полушария, контрлатерального той руке, которой испытуемый реагирует на предъявляемый световой сигнал. Депрессия на ЭЭГ сенсомоторной области другого полушария в этой ситуации постепенно угасает у половины испытуемых, наблюдаясь у них в конце опыта (31-50-й сигналы) 5–6 раз на 10 предъявлений, сигналов; у другой половины испытуемых депрессия на ЭЭГ полушария, контрлатерального неработающей руке, практически не угасает, наблюдаясь 8-10 раз на 10 предъявлений сигналов в ситуации, когда после звукового сигнала каждый раз предъявляется один и тот же световой сигнал.

Читать дальше