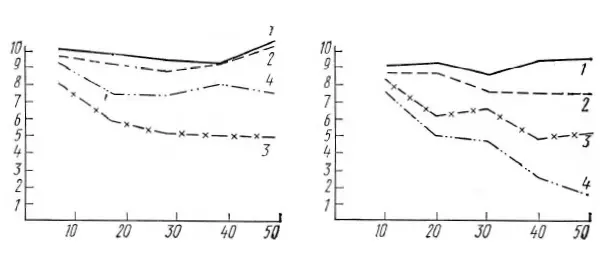

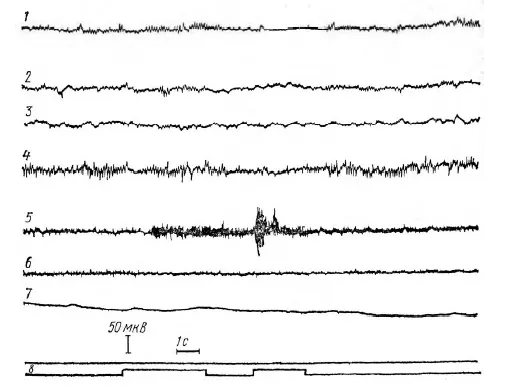

Рисунок 4а (опыты серии А) показывает, что до конца опыта не угасает депрессия основного ритма на ЭЭГ сенсомоторных областей обоих полушарий. Число депрессий на ЭЭГ затылочной области в этой серии постепенно снижается. Угасание КГР на световые стимулы выражено неотчетливо.

На рисунке 4б (опыты серии В) видно, что депрессия основного ритма на ЭЭГ сенсомоторной области полушария, контрлатерального работающей руке, практически не угасает до конца опыта. Реже наблюдается депрессия на ЭЭГ сенсомоторной области другого полушария и на ЭЭГ затылочной области. КГР в конце опыта этой серии наблюдается очень редко.

Рис. 4.Изменение числа реакций депрессии основного ритма ЭЭГ и числа КГР на 10 сигналов в ходе опыта в среднем по всем испытуемым: а (слева) – для сигналов с Р 2= Р 2 =0,5, б (справа) – для сигналов Р 1 = 1; Р 2 =0.

Обозначения: 1 – сенсомоторная область полушария, контрлатерального «работающей» руке; 2 – сенсомоторная область полушария, контрлатерального «неработающей» руке; 3 – затылочная область; 4 – число КГР по десяткам сигналов. По вертикали отложено число реакций на 10 сигналов, по

Когда после звука предъявляется один и тот же световой сигнал, то на ЭМГ работающей руки (той руки, которой испытуемый реагирует на появляющийся световой сигнал) в интервале между выключением звука и предъявлением светового сигнала выявляется повышенная биоэлектрическая активность по сравнению с неработающей рукой. Амплитуда импульсов на ЭМГ работающей руки в интервале между выключением звука и предъявлением светового сигнала в течение опыта меняется у разных испытуемых на величину от 5 до 40 мкв и в среднем за 10 сигналов на 5–7 мкв больше, чем на ЭМГ неработающей руки. Если после звука предъявляются в случайном порядке два световых сигнала с равной вероятностью (серия А), то в течение опыта наблюдается примерно равная по амплитуде биоэлектрическая активность обеих рук. В этой ситуации в среднем за 10 сигналов разность между амплитудой импульсов на ЭМГ правой и левой рук в интервале между выключением звука и предъявлением светового сигнала уменьшается к концу опыта (31-50-й сигналы) до одного – двух микровольт (см. рисунки 5–7).

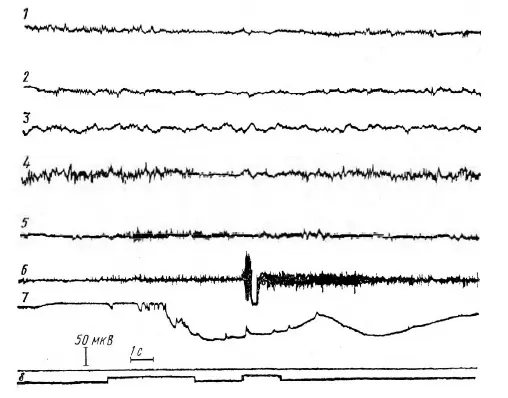

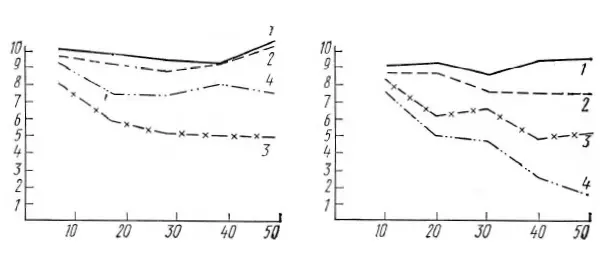

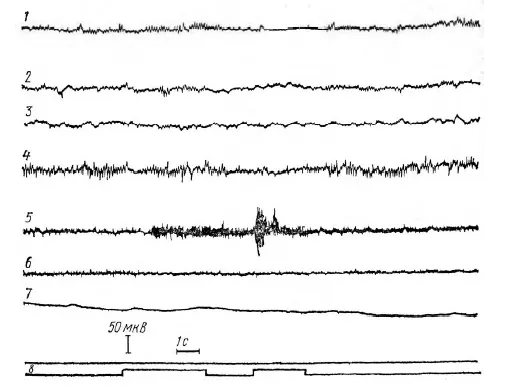

На рисунке 5 видно, что в серии A (P 1= P 2 = 0,5) на девятом предъявлении сигналов депрессия основного ритма на ЭЭГ теменно-затылочной области возникает после выключения звука (сигнал «внимание»); в остальных областях депрессия возникает в начале действия

Рис. 5.ЭМГ- и ЭЭГ-реакции испытуемого В. И. на 9-е предъявление сигналов в серии A (P 1= P 2 =0,5).

Обозначения: 1 – ЭЭГ, затылочная область; 2 – сенсомоторная область левого полушария; 3 – сенсомоторная область правого полушария; 4 – теменно-затылочная область; 5 – ЭМГ левой руки; 6 – ЭМГ правой руки; 7 — КГР; 8 – отметка раздражителей (первый сигнал – предупреждающий звук, второй – пусковой – свет)

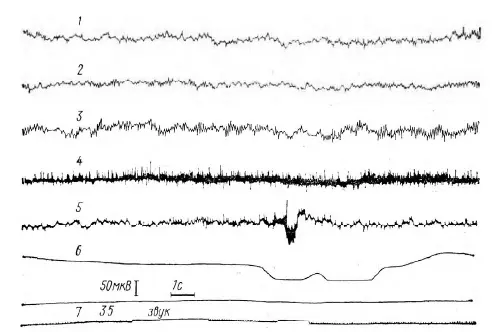

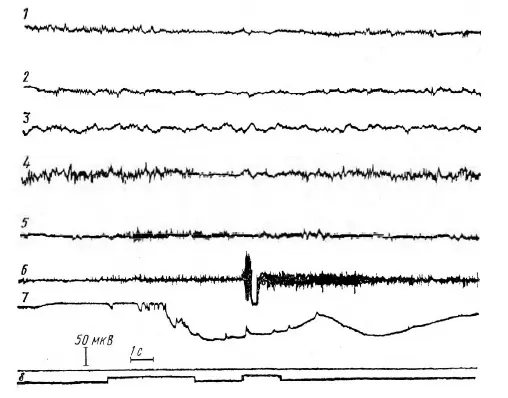

Рис. 6.ЭМГ- и ЭЭГ-реакции испытуемого Б. А. на 35-е предъявление сигналов в серии A.

Обозначения: 1 – ЭЭГ сенсомоторная область левого полушария;

2 – правого полушария; 3 – теменно-затылочной области; 4 – ЭМГ левой руки; 5 – ЭМГ правой руки; 6 – КГР; 7 – отметка сигналов

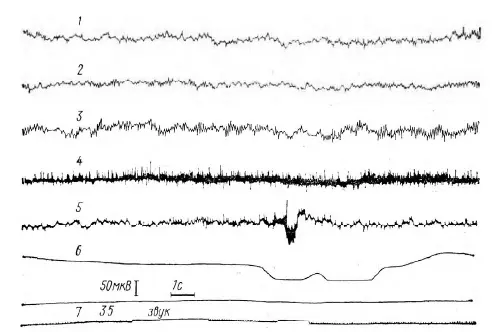

Рис. 7.ЭЭГ- и ЭМГ-реакции испытуемого Л. А. на 29-е предъявление сигналов серии В (P 1 = 1, Р 2 =0). Обозначения те же, что и на рисунке 6 звука. На ЭМГ обеих рук включение сигнала «внимание» ведет к повышению амплитуды импульсов. КГР возникает и на сигнал «внимание» и на пусковой сигнал (свет). На 35-ом предъявлении сигналов (рисунок 6) депрессия на ЭЭГ затылочной и теменно-затылочной областей возникает только при включении светового сигнала, в то время как в сенсомоторных областях она возникает раньше – в интервале между выключением сигнала «внимание» и включением пускового сигнала (свет). Несколько опережает пусковой сигнал и КГР.

На рисунке 7 (опыты серии В; P 1 = 1, Р 2 =0) видно, что во время предъявления сигнала «внимание» увеличивается амплитуда импульсов только на ЭМГ работающей руки. Депрессия основного ритма на ЭЭГ сенсомоторных областей возникает раньше, чем на ЭЭГ затылочной и теменно-затылочной областей.

Читать дальше