«Хотите заставить ребенка есть картошку? – смеется изощренный мошенник Грег Морэнт, и в быстро густеющих южных сумерках его “Ролекс” вспыхивает, когда он заказывает нам еще шампанского. – Тогда подайте ее жареной».

Лайза ДеБруин из Лаборатории по исследованию лиц Абердинского университета провела захватывающее расследование механизма подобия. Точнее, его влияния на доверие.

Вот что она сделала.

Для начала ДеБруин разработала компьютерную игру для двух игроков. В игре каждому игроку предоставлялся выбор. Каждый из них мог:

1) разделить между собой и партнером небольшую сумму денег – самостоятельно

или

2) разделить сумму больше – доверив это партнеру.

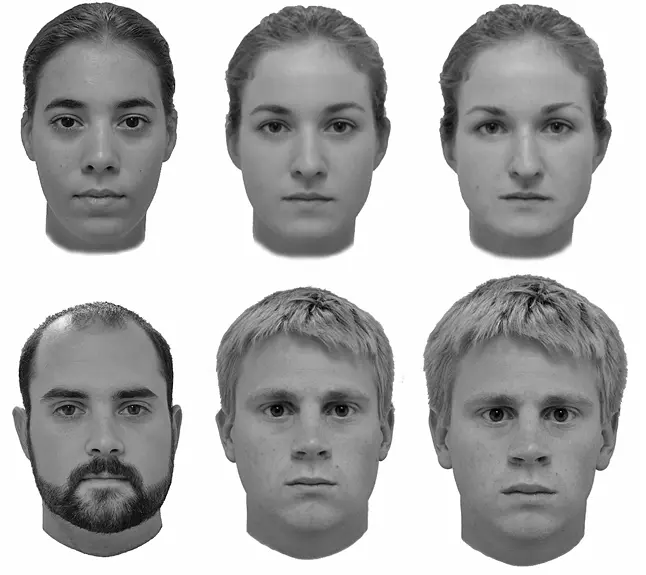

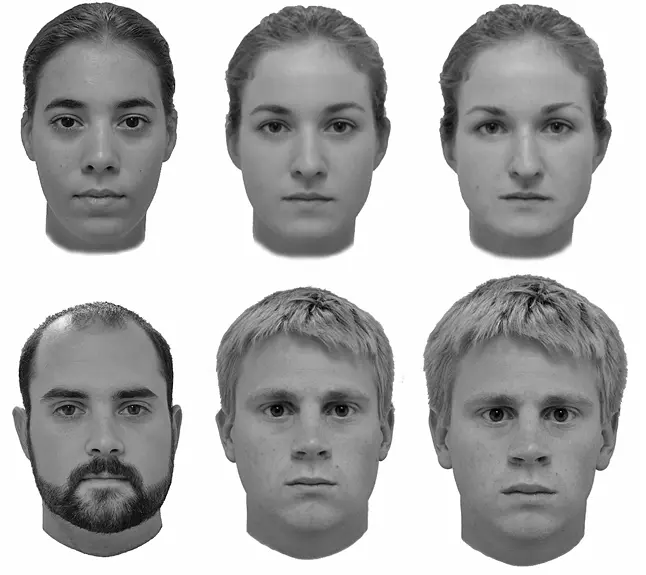

Участникам назначили 16 различных партнеров, лица которых были показаны на мониторе. Но была одна хитрость. Участники игры не знали, что лица всех «партнеров», которые появились на экране перед ними, были изменены с помощью специальной программы изменения лиц (см. рисунок 6.5). Другими словами, ни один из них не был «реален».

Рис. 6.5.Преобразование лиц. Лица участников (слева) комбинировались с лицами незнакомцев (справа), и в результате получались составные лица (в центре). Верхний и нижний ряды представляют примеры различных градаций преобразования. Женское составное лицо (наверху) вобрало в себя форму лица и цвет кожи участника и незнакомого лица, а мужское составное лицо (внизу) вобрало только форму незнакомого лица (по материалам DeBruine, 2002)

Но и это еще не все. Лица одной половины этих партнеров были составлены из лиц двух незнакомых людей, а вот лица другой половины составлялись из лица участника и лица незнакомого человека.

ДеБруин интересовало, каков будет принцип выбора участников. Будут ли они, в соответствии с теорией родственного отбора, более склонны уступить «бразды правления» тому партнеру, который похож на них самих? Или внешняя схожесть не будет иметь большого значения для доверия?

ДеБруин обнаружила, что в среднем участники при опытах выбирали партнера с лицом, похожим на их собственное, в двух третях случаев; и лишь в трети случаев – партнера с абсолютно незнакомым лицом.

Когда вы видите в другом себя, это иногда дорого обходится.

Талант общения, или Точки соприкосновения

В мире торговли и маркетинга открытия ДеБруин мало кого могли бы удивить. В горнилах психологического воздействия давно уже выковалось понимание, что самое главное – это похожесть. И степень ее не так уж важна. Достаточно того, что она просто есть.

Забавное исследование, которое демонстрирует это, было проведено с участием студентов. Их разделили на две группы. Студентам из одной группы сказали, что Григорий Распутин – «неистовый русский монах» – родился в один день с ними, а студентам из другой группы сказали, что он родился в другой день.

Затем каждая группа прочитала перечень его подлых деяний, после чего их попросили оценить, насколько он был «хорош» или «плох». Хотя обе группы прочитали один и тот же текст, кто из участников, по вашему мнению, оценил Распутина более положительно? Правильно – те, чей день рождения «совпадал» с его днем рождения.

Результаты подобных исследований проливают достаточно света на механизм нашего влияния на других людей. 20 января 2009 г. Барак Обама произносил инаугурационную речь. Она длилась 18 минут 28 секунд. И за это время те самые ключевые связующие «мы», «нас» и «наше», словно искры, отлетавшие от наковальни его ораторского мастерства, – были произнесены в общей сложности 155 раз. «Мы здесь все вместе», – вот скрытый смысл его речи. И даже явный. Соединенные вместе самой историей – Мэйфлауэр [47] Английское торговое судно, на котором англичане, основавшие одно из первых британских поселений в Северной Америке, в 1620 г. пересекли Атлантический океан. – Примеч. пер.

, Геттисберг [48] Битва при Геттисберге – самое кровопролитное сражение в ходе Гражданской войны в США, происшедшее 1–3 июля 1863 г. в округе Адамс, штат Пенсильвания, считающееся переломной точкой в конфликте между Севером и Югом. – Примеч. пер.

, 11 сентября – американцы смотрят в будущее, стоя бок о бок.

Более осторожным в этой речи был намек Обамы на «молодого проповедника из Джорджии». Не упоминая имени Мартина Лютера Кинга – прием в риторике, называемый антономазия , – он одним махом создает близость между оратором и аудиторией, делая лестное предположение, что мы все здесь – «свои люди» и «все мы знаем, кого я имею в виду».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу