Проведя разделение, Тайфель попросил каждого ученика оценить в баллах – по числу которых, кстати, пообещал выдать деньги оцениваемому – двух других участников исследования. По именам никто никого не знал и все друг друга описывали по одному-единственному критерию: «из моей группы» и «из другой группы».

Мог ли факт, что незнакомые друг с другом ученики одной группы противопоставляли себя другой по принципу «свой – чужой», повлиять на эти оценки? Ответ, который правильно предсказали Тайфель и его коллеги, был утвердительным.

Баллы денежного вознаграждения щедро пролились на членов «своей» группы, для «чужой» же на них поскупились. Несмотря на то что все участники исследования прежде никогда не встречались. Кроме того, не было ни малейшей надежды, что они когда-либо встретятся снова. То есть это не «вы почешете мне спинку, а я – вам». Вознаграждение просто распределялось по одному, весьма нехитрому принципу: «свой – чужой».

Оглянитесь вокруг, и вы не сможете не отдать должное силе влияния понятия «свои». Стоит прийти хотя бы на футбольный матч, чтобы отчетливо это осознать. Но вот что может вас удивить: влияние принадлежности к группе заходит гораздо дальше простого предпочтения «своих» «чужим». Оно распространяется и на то, как мы воспринимаем события.

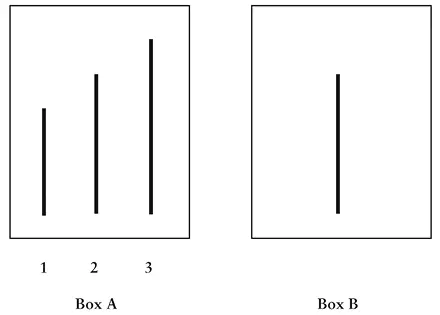

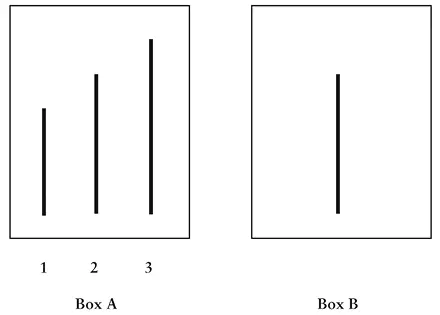

Возьмем простую задачу, проиллюстрированную рис. 3.5. Какая из трех вертикальных линий, изображенных на карточке A, имеет ту же длину, что и линия на карточке B?

Рис. 3.5.Простая задача на суждение на основе восприятия (по С. Ашу, 1955)

Проще пареной репы, верно? Средняя – линия 2. Если б вы ошиблись, вам следовало бы проверить зрение. И все же, знаете что? Держу пари, что смог бы убедить вас поступить именно так – ошибиться – с помощью очень простого маневра. Не верите? К счастью, вам и не нужно.

В 1955 г. американский социальный психолог Соломон Аш провел именно такой эксперимент, ставший одной из самых знаменитых демонстраций власти конформизма .

Что сделал Аш. Во-первых, усадил группу из девяти человек перед диапроектором. Во-вторых, показал группе 18 пар карточек с линиями, идентичных показанным на рис. 3.5. В-третьих, до начала эксперимента он проинструктировал восемь участников группы (своих «подсадных уток») из девяти давать один и тот же неправильный ответ, когда речь шла о шести из этих 18 пар. А потом Аш садился и наблюдал, что скажет девятый испытуемый. Стал бы он перед лицом такого единодушного несогласия настаивать на своем правильном – и очевидном – ответе?

На том, который буквально бросался ему в глаза? Или он уступил бы давлению большинства и пошел против свидетельства собственных чувств? То, что выяснил Аш, оказалось удивительным. Из всех испытуемых неправильный ответ за время эксперимента дали по крайней мере 76 %.

Задумайтесь об этом на мгновение. Они – более трех четвертей – дали неправильный ответ на вопрос, такой же простой, как тот, на который только что отвечали вы. Выводы были сколь очевидны, столь и пугающи. Так велико наше желание приноровиться, соответствовать, что большинство из нас готово не верить даже собственным глазам, лишь бы не выделяться. Мнение большинства – одна из самых мощных сил во вселенной. Немногим из нас, по-видимому, хватает психологической стойкости, чтобы ему противостоять [21] Недавнее исследование Василия Ключарева из Института мозга, познания и поведения им. Дондерса при Университете Неймегена им. св. Радбода Утрехтского в Нидерландах показало возможный нейронный коррелят конформизма. В задаче на суждение на основе внешней привлекательности Ключарев и его сотрудники выяснили, что конфликт собственного мнения с мнением группы усиливает деятельность и ростральной части передней поясной коры, и вентрального стриатума: отделов мозга, отвечающих за обнаружение ошибки и принятие решения при необычных обстоятельствах. (См. Klucharev, Vasily; Hytönen, Kaisa; Rijpkema, Mark, Smidts, Ale and Fernández, Guillén, ‘Reinforcement Learning Signal Predicts Social Conformity’, Neuron 61(1), (2009); 140–151.

.

Почему, вы думаете, в телевизионных ситкомах используют закадровый смех? И все ли аплодисменты, будем откровенны, так уж спонтанны, как это может показаться?

Подобные уловки прокрадываются в мозг через черный ход и вовлекают наши эмоции в неврологический фарс. Они убеждают нас (или, скорее, помогают нам убедить самих себя), что кого бы или что бы мы ни видели на экране – это смешнее, занимательнее или интереснее, чем в действительности. Я имею в виду: если все другие смеются, аплодируют или свистят, то почему бы и нам не поступить так же?

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу