Переход 1 и 2 этапов определяется не только развитием Системы Восприятия в Сист. Сам., но также созреванием к этому моменту систем 1 Уровня Нейрореальности – нейронов, их связей, нейрофизиологических механизмов, проводящих систем, а также тканей мышц, связок и т. д. На протяжении Периода I фактором, лимитирующим момент появления новых действий следующего этапа, в нашем случае – 2-го этапа, является более медленное развитие периферических систем, включающих инертный мышечный аппарат.

Развитие систем 2 и 1 Уровней Нейрореальности происходит так: под влиянием Личности и Конституции первыми развиваются системы 2 Уровня Нейрореальности (Системы Внимания, Восприятия, Движений и т. д.), они определяют развитие нижележащих систем. В свою очередь эти системы определяют развитие систем, которые мы называем механизмами центральной и периферической нервной системы. Это правило иерархического развития систем, принадлежащих 1 и 2 Уровням Нейрореальности.

Простым примером может быть хорошо известный факт трофических влияний центральных нейронов на периферические нейроны и мышечные волокна мышц. Без трофических влияний из вышележащих отделов нервной системы они не могут существовать самостоятельно и атрофируются.

В соответствии с правилом иерархического развития систем, первой достигает готовности (созревает) система наиболее высокого уровня, которая стратегически обусловливает и контролирует данную функцию в целом. Периферическое звено – равноправная составляющая физиологической иерархической системы, оно определяет момент созревания всей Системы и временные параметры её работы в целом. Как только эффекторный механизм приходит в состояние готовности (созревает), Система начинает функционировать как целое, новое действие активно выполняется.

Задача Сил КОН и ДЕС состоит в организации порядка развития связанных систем по правилу иерархического развития систем.

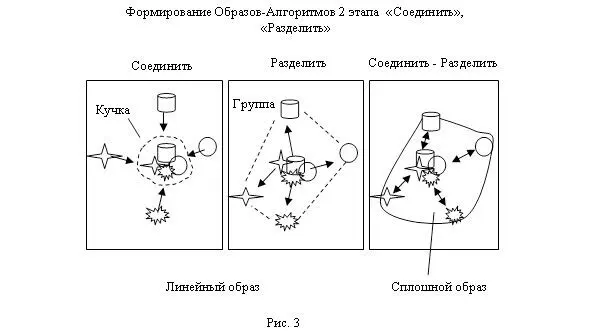

На 2-м этапе ребёнок манипулирует уже не одним, но двумя и более предметами, которые он воспринимает как один составной предмет.

Определимся с терминами.

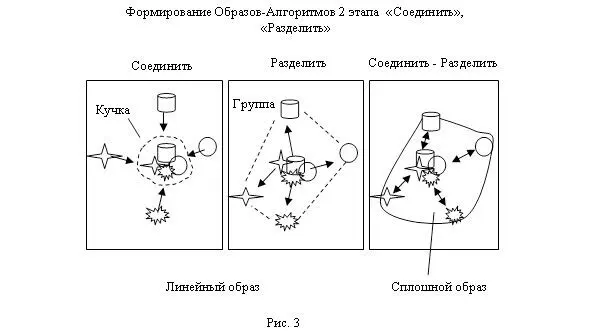

Несколько предметов, расположенных на дистанции вытянутой руки, составленных вплотную друг к другу, плотно, тесно, близко, кучно, расстояние между которыми минимально, вместе образуют СОСТАВНОЙ ПРЕДМЕТ, который мы будем называть КУЧКОЙ предметов. Кучка составлена или СОЕДИНЕНА из двух и более предметов.

Несколько предметов, находящихся в пространстве на дистанции вытянутой руки НЕ близко, НЕ тесно, НЕ вплотную, но на некотором не слишком большом расстоянии друг от друга, вместе образуют СОСТАВНОЙ ПРЕДМЕТ, который мы будем называть ГРУППОЙ предметов.

Группой можно считать РАЗДЕЛЁННУЮ Кучку предметов. Составляющие Группу предметы, будучи соединённые вместе, образуют Кучку предметов. Группа может образоваться, если предметы, составляющие Кучку, раздвинуть на некоторое расстояние друг от друга, и наоборот, Кучка образуется из соединенных вместе, исходно разделённых предметов, составляющих Группу.

Кучка образуется в результате действия руки «Соединить». Действие «Соединить» обладает созидательным, конструктивным (увеличивающим, концентрирующим) потенциалом, поэтому мы считаем, что оно контролируется Силой КОН.

Группа образуется в результате действия руки «Разделить». Действие «Разделить» обладает разрушительным, деструктивным (уменьшающим, рассеивающим) потенциалом, поэтому мы полагаем, что оно контролируется Силой ДЕС.

В манипуляции руки ребёнка, разделяющей какую-либо Кучку предметов, вырабатывается Ед. Кронакт 2-го этапа «Разделить».

В манипуляции руки, соединяющей в Кучку отдельные предметы, исходно составляющие Группу, выполняется конструктивный Ед. Кронакт «Соединить».

В конце 2-го этапа оба Кронакта могут вырабатываться (и выполняться) как одно двуединое Действие «Соединить» – Разделить» с одним и тем же набором предметов (рис. 2).

Минимальное число предметов, из которых состоит составной предмет» – два.

На 2-м этапе здоровый ребёнок в возрасте 1—1,5 лет, предоставленный сам себе, находится постоянно в движении: он переползает или переходит с места на место, главными объектами его внимания являются предметы, случайно попадающие в его Поле зрения. В его общей двигательной активности можно выделить спонтанные движения, разные варианты квазидействия «Взять», а также выполнение выработанных ранее с помощью действий-проводников Ед. Кронактов «Поглотить», «Завладеть», «Отдать («На, возьми)». Также он выполняет Действия руки «Приблизить», «Удалить», «Соединить» и «Разделить». Наблюдая выполнение этих Ед. Кронактов, взрослые часто говорят, что ребёнок «играет». Однако это не игра, т. к. игра предполагает целенаправленное практическое оперирование предметом. На 2-м этапе – это общая практическая двигательная активность ребёнка, реализация «потенциала» сформированных ранее О-А. В ней наиболее заметно квазидействие «Взять», когда ребёнок захватывает и тянет к себе все доступные ему предметы. Взрослым кажется, что ребёнок только то и делает, что всё «хватает». Однако это не так. На этом фоне уже выработанные действия «Соединить» и «Разделить» присутствуют, но малозаметны, т. к. для их проявления нужны подходящие составные предметы, собранные в Кучку или образующие отчётливую Группу.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу