В основу этих критериев положено извлечение соответствующих классов в соответствующие продукты.

Критерий эффективности грохочения по извлечению классов в подрешетный продукт

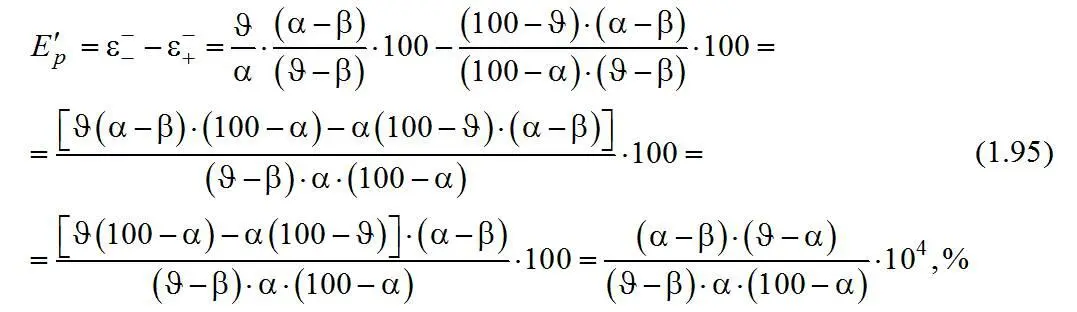

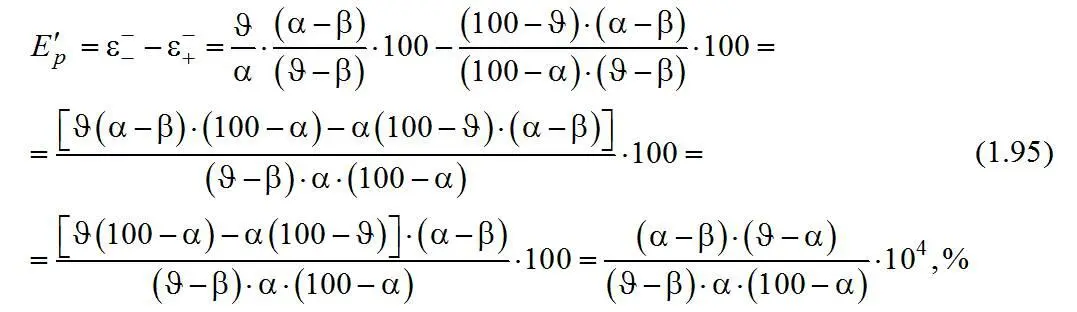

При ϴ=100 %, выражение (1.95) преобразовывается в уравнение (1.94).

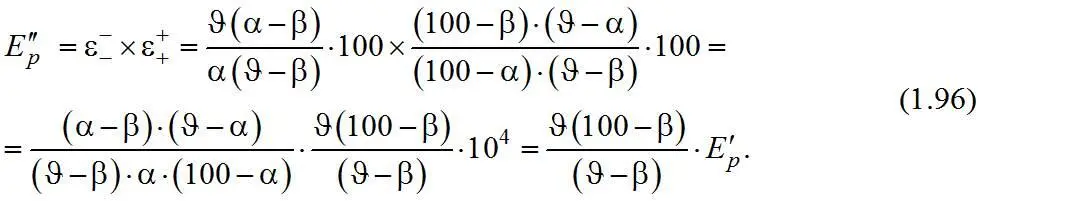

Критерий эффективности грохочения по извлечению соответствующих классов в соответствующие продукты

При ϴ=100 %, выражение (1.96) также преобразовывается в уравнение (1.94).

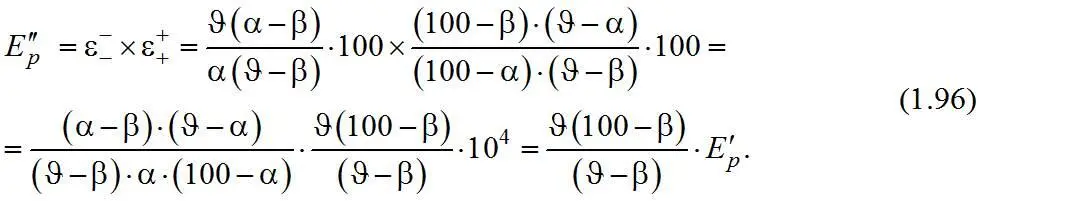

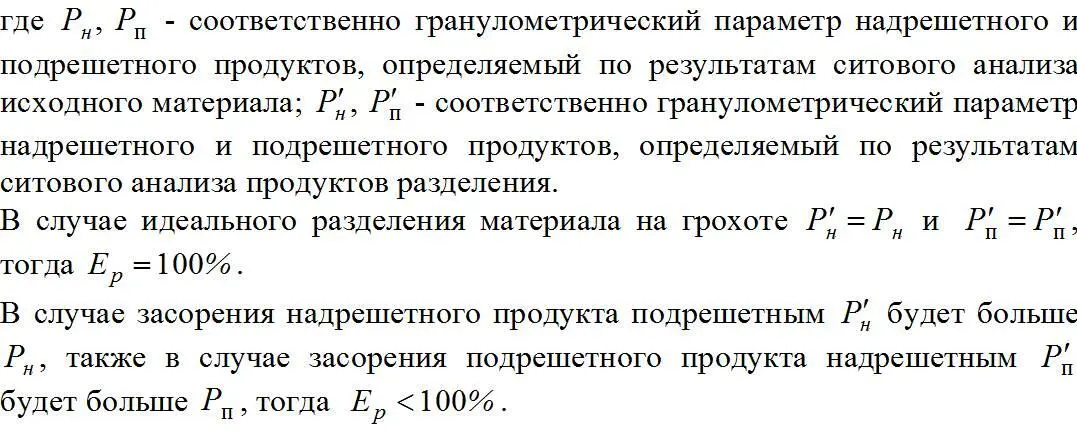

Критерий эффективности по гранпараметру продуктов разделения [9]

Эффективность грохочения и критерии эффективности грохочения определяются по гранулометрическому составу продуктов разделения.

1.4.4. «Легкие», «трудные» и «затрудняющие» частицы

Просеивание частиц нижнего класса сыпучего материала сквозь сито можно рассматривать состоящим из двух стадий:

1) частицы нижнего класса должны пройти сквозь слой частиц верхнего класса, чтобы достигнуть поверхности сита;

2) частицы нижнего класса должны пройти через отверстия сита.

Осуществлению обеих стадий помогает соответствующий характер движения короба грохота, приводящий слой частиц на сите в разрыхленное состояние и освобождающий сито от частиц, застрявших в его отверстиях.

При встряхивании короба в слое частиц, лежащем на сите, происходит их сегрегация (расслоение по крупности), причем наиболее крупные частицы оказываются в верхнем слое, а наиболее мелкие – на поверхности сита. Последние легко достигают поверхности сита и проходят через его отверстия. Но зерна, близкие по величине к размеру отверстий сита, с трудом проходят в промежутках между более крупными частицами нижнего слоя материала, лежащего на сите, а также и через отверстия сита.

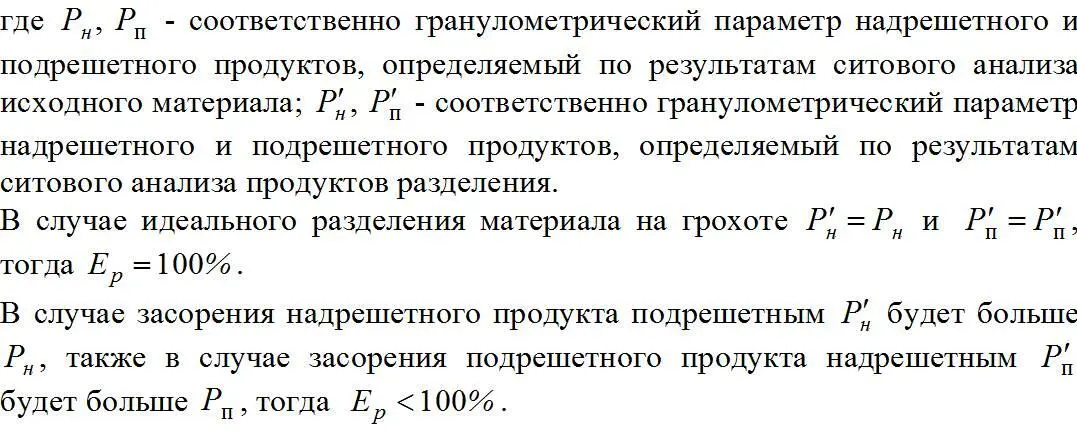

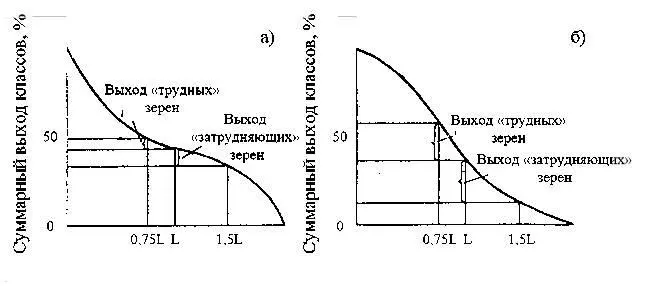

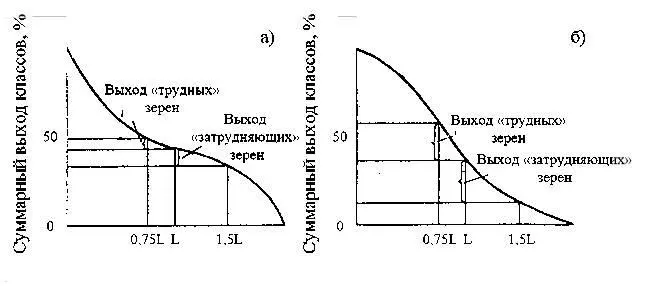

Практика грохочения показала, что частицы, диаметр которых меньше, чем три четверти величины отверстий сита, легко проходят в промежутках между крупными частицами материала на сите и по достижении ими поверхности сита немедленно проваливаются через отверстия. Такие частицы, в отношении их грохотимости, называют «легкими». Частицы крупнее трех четвертей величины отверстий сита проходят с трудом в промежутках между крупными частицами и через отверстия сита. И эта трудность прохождения прогрессивно возрастает по мере приближения диаметра частиц к величине отверстий сита. Такие частицы называют «трудными» [5].

Частицы, диаметр которых больше полуторной величины отверстий сита, не оказывают существенного влияния на перемещение «легких» и «трудных» частиц к поверхности сита. Но нижний слой материала на сите, состоящий из частиц диаметром меньше полуторной величины отверстий сита, затрудняет проникновение к его поверхности близких к ним по величине «трудных» частиц. Кроме того, частицы, близкие по диаметру к величине отверстий сита, но больше их, легко застревают в отверстиях и «заслепляют» сито. Такие частицы, по размеру большие отверстий сита, но меньшие полуторной величины их, называют «затрудняющими».

Чем меньше в исходном материале «трудных» и «затрудняющих» частиц, тем легче его грохочение и тем выше, при прочих равных условиях, эффективность грохочения.

Характеристики крупности легко- и трудногрохотимого материалов на ситах с размером отверстий l показаны на рис. 1.19.

Эффективность грохочения по «трудным» частицам определяется по общей формуле (1.93), где α, β, ϴ – содержания «трудных» частиц соответственно в исходном материале, надрешетном и подрешетном продуктах.

Рис. 1.19. Характеристики крупности:

а – легкогрохотимого материала; б – трудногрохотимого материала

1.4.5. Вероятность прохождения частиц через отверстия сита

Рассмотрим условия прохождения отдельной частицы через отверстия сита. Вероятность р какого-либо события равна отношению числа случаев m , благоприятствующих наступлению данного события, к числу всех возможных случаев n , при которых данное событие может произойти. Причем все случаи должны быть равновозможными и несовместимыми. Следовательно, величина вероятности измеряется отношением

Читать дальше