Мы будем называть все эти языки «рацлангами», ведь во главу угла авторы проектов такого типа ставили и ставят рациональность и стройность мышления. Практически все проекты этого типа являются априорными, то есть слова в них придумываются согласно некоему принципу, а каждая буква что-то значит.

Большой лондонский пожар бушевал три дня, со 2 по 5 сентября 1666 года, и уничтожил значительную часть города. Погибли собор Святого Павла, Королевская биржа и еще тринадцать тысяч зданий, точное же число жертв неизвестно, поскольку их не особенно считали.

В числе прочих сгорел дом достопочтенного Джона Уилкинса, одного из членов Лондонского королевского общества, огонь уничтожил все его приборы и библиотеку. Погибла также рукопись в несколько сотен страниц, над которой будущий епископ Честера работал более десяти лет и уже почти подготовил к печати!

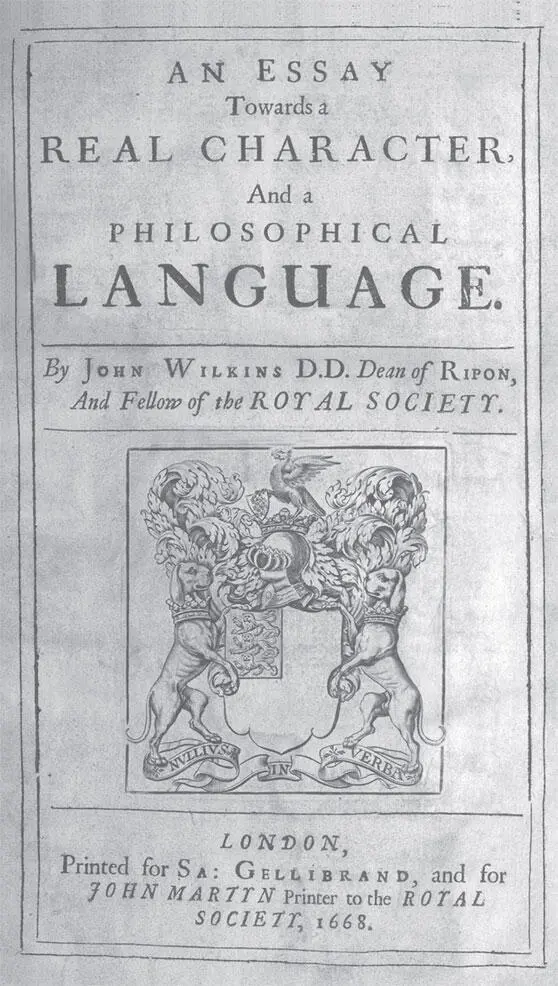

Рукопись, посвященная проекту философского языка.

Уилкинс был далеко не первым, кто попытался воплотить в реальность идеи Декарта. Только его предшественники либо ограничивались универсальной письменностью, которой могли бы пользоваться ученые разных стран: Френсис Лодвик ( A Common Writing , 1647) и Кейв Бек ( The Universal Character , 1657), либо не доводили работу до конца, останавливаясь на полпути: Томас Уркхарт ( Ekskybalauron – «Золото из навоза», 1651, и Logopandecteision – «Введение в универсальный язык», 1652), Джордж Далгарно ( Ars signorum , 1661), Ян Коменский («Панглотика», 1666).

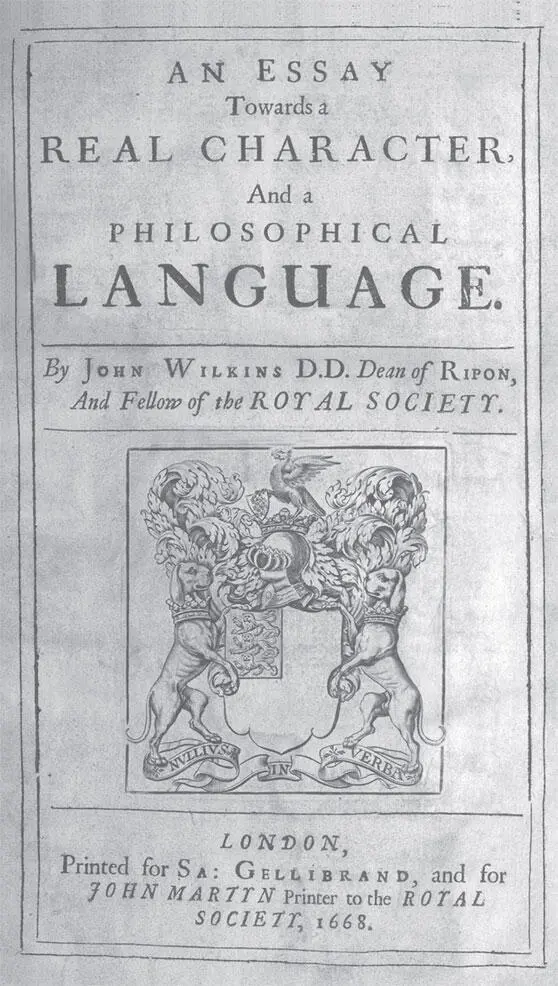

«Опыт» Джона Уилкинса – помесь грамматического и философского, первое подробное описание рацланга

Проекты всеобщей письменности именуются пазиграфиями , они не являются полноценными конлангами, так что о них мы более говорить не будем.

Уркхарт прославился в первую очередь на поле брани (участвовал в нескольких восстаниях), но и на поле переводов отличился, например, он переводил на английский Франсуа Рабле. Его проект философского языка – скорее набросок, в нем нет словаря, зато имеется укрытое среди высокопарных фраз и проклятий в адрес кредиторов описание грамматики: части речи, морфологические категории.

Далгарно, некоторое время работавший с Уилкинсом, был в первую очередь лингвистом и только во вторую – философом. Поэтому в словосочетании «философский язык» его в первую очередь интересовало слово «язык». Он и начал с фонетики, произносимости, но попытался охватить не только звуки, а вообще все знаки, которыми могут обмениваться люди, в том числе лишенные возможности слышать и говорить. Именно поэтому его трактат называется «Искусство знаков», а вторая известная работа всецело посвящена особому языку глухонемых.

Работу над философским языком Далгарно оставил на полпути, о грамматике он почти ничего не сказал. Зато составил классификацию слов-понятий: например, возьмем основу Nek , в которой N обозначает «живое существо», e – «животное», k – «четвероногое», и образуем от нее слова вроде Neke – лошадь, Neki – осел, Neko – мул.

Ян Амос Коменский в своем труде шел примерно тем же путем, разве что заимствовал корни из латыни, но деформировал их причудливым образом, и в результате получалось что-то вроде: Bi – глагол «быть», от которого с помощью суффиксов образуются разные формы – abi, ibi, obi, ubi, uybi, abil, ibil, obil, ubil и так далее. Множественное число он образовывал оригинально, а именно удвоением гласных: a – «я», aa – «мы».

Но чешский ученый тоже не дописал свой трактат.

Джон Уилкинс довел дело до конца, и все ради того, чтобы увидеть, как труд всей его жизни обращается в пепел. Но он не сдался и уже через два года после пожара с помощью двух секретарей целиком восстановил проект. В 1668 году вышел из печати капитальный фолиант в шестьсот страниц под названием Essay towards a Real Character, and a Philosophical Language [14] «Опыт о подлинной символике и философском языке». Посмотреть на него (на языке оригинала) можно, например, тут:

.

И рацланг Уилкинса стал в результате самым знаменитым, подробным и наиболее разработанным проектом того времени.

Чего хотел член Лондонского королевского общества, соратник Бойля, Гука и Рена? Он желал создать язык, лишенный двусмысленности и неточности, от которых страдают естественные языки, язык, который непосредственно представляет концепции и открывает истину, а не прячет ее; он предпринял своеобразную попытку создать семантико-логическое исчисление для языка.

Читать дальше