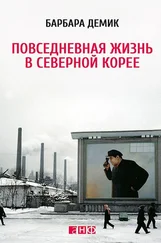

Еще одна проблема Демик – не совсем корректная выборка. Подавляющее большинство перебежчиков – это выходцы из бедных северных провинций, преимущественно женщины, которые пересекли границу по чисто экономическим причинам. О том, как выглядит данная проблема, и что представляет собой средний перебежчик, хорошо рассказывает во время своей лекции в РГГУ Андрей Ланьков в феврале 2015 г. [103]Однако большинство подобных людей не очень интересны с точки зрения «хорошей истории», которую должен рассказать журналист. Демик работала с теми, кого можно назвать «элитой», точнее – нижним слоем элиты. «Верхний» – это, действительно, люди, занимавшие посты как минимум в среднем эшелоне номенклатуры. Среди них встречаются как те, кто действительно хотел свободы если не для себя, то для детей, так и те, кто «проиграл игру престолов» и бежал, опасаясь репрессий. Сюда же и те, кто банально проворовался, – таких тоже хватает. Но эти люди обычно тоже не дают откровенных интервью журналистам, хотя бы потому, что слишком заметны.

Конечно, нельзя упрекнуть Демик, что она умышленно работала не с северокорейцами вообще, а с представителями определенного слоя. Кто шел на контакт, с теми и разговаривала. Но выходит, что подобная книга описывает повседневную жизнь не северокорейца вообще, а представителя определенной прослойки.

Так Барбара Демик, однозначно из лучших побуждений, написала «ро́ман» из северокорейской жизни, читать который куда более увлекательно, чем иной западный худлит про жизнь в Северной Корее, проросший клюквой вдоль и поперек. В этом смысле, данную книгу не стоит равнять с откровениями Син Дон Хёка или иной заведомой ложью, как не следует упрекать автора в отработке «социального заказа» посредством сознательной «идеологической диверсии». Но при ее анализе надо просто помнить, что де-факто мы имеем дело с художественным произведением. Полагаться на «Не завидуя никому» как на главный и основной источник, посвященный жизни северокорейских масс, значит совершить ту же ошибку, что изучать историю Франции времен Людовиков по книгам Александра Дюма.

А вообще, проблему показаний перебежчиков мы уже разбирали, но хочется объяснить еще раз: если перебежчик не является реальным секретоносителем, который может дорого продать свою информацию, а потом устроиться в структуры, близкие к разведслужбам РК (как это сделал беглый дипломат Тхэ Ён Хо), ему остается только подаваться в шоу и продавать душераздирающие истории про «ужасы на Севере». Именно поэтому на телевидении США и РК периодически возникает то одна, то другая молодая женщина в возрасте 25+, выступающая с очередной «стопервой рассказкой». Как правило, их имена изменены в рамках программы защиты свидетелей, что, с одной стороны, может действительно защитить их в случае реального преследования, а, с другой, создает неприятную серую зону, связанную с вопросом о том, насколько серьезный исследователь действительно может доверять этому источнику. Здесь можно вспомнить и Пак Ён Ми, биография которой со временем покрывалась всё больше душераздирающими подробностями [104], или Лим Хи Ён, которая умудрилась оказаться свидетелем несуществующего расстрела Хён Сон Воль и ансамбля «Моранбон» [105].

Вопрос. В СССР были социальные лифты (человек мог переехать из деревни в город и «сделать карьеру»), а как с этим обстоит дело в Северной Корее?

Ответ. Один из упреков КНДР состоит в том, что общество там более стратифицировано, но как выглядит ситуация на самом деле сегодня, для автора, скорее, вопрос из области предположений.

С одной стороны, в свое время в Северной Корее существовала система сонбун. Однако не очень понятно, насколько эти ограничения работают сейчас. Некоторые авторы, как, например, А. Ланьков, полагают, что сонбун никуда не делся. Некоторые, как автор, считают, что формально он есть, но на деле низвелся до уровня позднесоветских анкет, где вопросы класса «проживали ли ваши родственники на оккупированной территории?» были, но не имели такого значения, как раньше.

Из различных источников автору более-менее известно, что к новой прослойке «хозяев денег» относятся не только представители классической номенклатуры, но и корейцы, имевшие родственников в Японии, либо репатриировавшиеся оттуда. Была и остается социальным лифтом армия, а в последнее время очень престижной стала карьера научного работника, точнее – научного работника, так или иначе, связанного с ВПК. Однако, всё-таки отмечу, что эта информация не относится к тому, что автор видел сам. А в этой книге он старается, в основном, говорить не о его предположениях, а о том, что он видел своими глазами или хотя бы слышал своими ушами от северокорейских лекторов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу