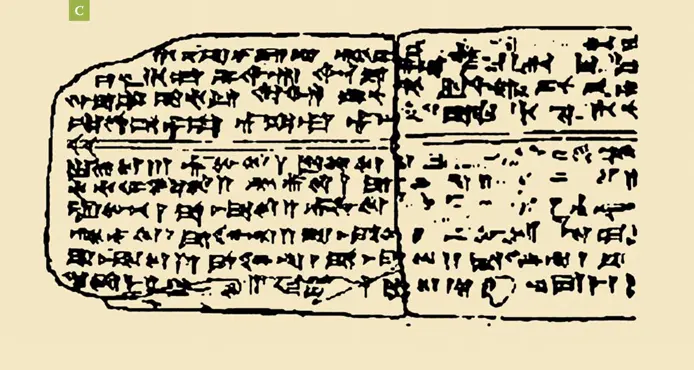

Как звучала древняя музыка? Хотя мы можем распознать ноты, которые играли флейты и лиры, немного сложнее выяснить манеру пения и то, как были структурированы песни. Громко ли пели певцы или почти шептали? Пели ли они грудным голосом или подвывали носом? Музыковед Питер ван дер Мерве предполагает, что месопотамские певцы пели с интенсивными, но внутренне направленными эмоциями, как это делают современные ассирийские музыканты: они поют, словно прислушиваясь к себе. Такая манера передает интенсивность переживания и намекает, что вы общаетесь со своими внутренними чувствами, песня как бы исходит из глубины души, а не просто служит манифестацией эго исполнителя. Подразумевается, что певец – это не столько исполнитель, сколько проводник. Существует достаточно явная связь между этим видом пения и современной манерой исполнения фламенко. Мало что изменилось.

В Китае найдены флейты девятитысячелетней давности, которые могут играть гаммы, очень похожие на месопотамские, что вызывает вопрос: не привыкли ли мы в результате эволюции предпочитать одни ноты другим? Развилось ли у нас неврологическое «ухо», предрасположенное наслаждаться структурированными звуками, которые человечество стало называть музыкой? Даже младенцы предпочитают консонантные гармонии и способны различать гаммы. Младенцы также могут чувствовать «относительность интервалов», что означает, что вы можете петь «C днем рождения» ребенку, и, если ребенок знает песню, весьма вероятно, что с какой бы ноты вы ни начали, какую бы тональность ни выбрали, он все равно узнает мелодию. Может показаться, что в этом нет ничего особенного, но на самом деле это довольно сложно, потому что сами по себе ноты полностью изменятся, если певец будет петь в другой тональности. Например, третья нота в мелодии больше не будет ля, но мелодия останется узнаваемой.

Компьютер пока не может «узнавать» мелодии в другой тональности: он может сравнивать мелодии лишь в заданной тональности. Для современных компьютеров песня, которая начинается в до мажоре, отличается от той, которая начинается в си-бемоль мажоре, даже если мелодия идентична. Мы развили много чрезвычайно специализированных навыков – физических и неврологических, – которые связаны с созданием музыки. Все это важные качества homo sapiens , и, несмотря на культурные различия, музыкальные формы и структуры часто оказываются у многих народов общими. Мы задаемся вопросом, почему в течение столь долгого времени используем одни и те же гаммы. Какие более крупные закономерности во Вселенной заставляют нас тяготеть к определенным музыкальным отношениям и формам?

Последователи Пифагора (около 590 г. до н. э.) назывались акусматиками (то есть «слушателями»), потому что они слушали своего наставника, не видя его самого: он оставался скрытым за занавесом. Возможно, идея была в том, чтобы помочь слушателям сосредоточиться исключительно на его словах. Пифагор предположил, что возможностью наслаждаться определенными гармониями и определять интервалы мы обязаны Божьему промыслу. Он установил, что за этими нотами стоят математические соответствия – явление, на которое он впервые обратил внимание, когда проходил мимо кузницы и заметил, что звуки от ударов различных молотков образуют одни и те же интервалы. Почему? Дело было в весовых отношениях молотков – удары двенадцатифунтового молотка и шестифунтового молотка образовывали интервал в октаву. Аналогично, струна, зажатая на 3/4 своей длины, производит ноту, которая на 1/4 выше октавы от звука полноразмерной струны. Получившаяся кварта чрезвычайно распространена и приятна слуху. Если струна зажата на 2/3 длины, прозвучит идеальная квинта. Зажатая на середине струна прозвучит на октаву выше, чем полная длина струны. Излишне говорить, что все это несколько странно. Даже жутко. Почему это именно так?

Пифагор предположил, что боги обычно предпочитают небольшие числа, такие, как в этих дробях, потому что простота по сути своей более элегантна. Пифагор был слегка помешан на числах и потому пришел в восторг, обнаружив математические основы для самых распространенных музыкальных гармоний. Будто он нашел ключ ко Вселенной. Далее греческий философ выделил три вида музыки: инструментальную, человеческую и небесную. Музыка, исполняемая на инструментах смертными, рассматривалась как бледное эхо «первоначальной» небесной музыки – идея, которая, кажется, предвосхищает платоновский миф о пещере. Небесная музыка, музыка, которой мы пытаемся подражать, – божественная гармония, – по словам Пифагора, действительно существует и имеет свой источник в сферах, которые «держат» планеты. Он считал, что планеты прикреплены к вращающимся сферам (а как еще они могут оставаться наверху?) и каждая планета вместе со своей сферой производит свой собственный уникальный тон в эфире. Отсюда и выражение «музыка сфер». Расстояния между сферами (и их планетами) были, конечно, основаны на ряде соотношений, которые соответствовали «гармоническим» и математическим соотношениям или относительно простым их комбинациям. Таким образом, вся Вселенная, или то, что было известно о ней в то время (считалось, что звезды также лежат на этих сферах), была подобна гигантскому механическому инструменту, производящему постоянно меняющийся аккорд, когда сферы скрипели в эфире. Подразумевалось, что все земные гармонии – гармонии всех вещей, мертвых и живых, как внутри, так и снаружи, – были основаны на тех же самых соотношениях.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу