• необходимо исключить выполнение разрезов в зонах с недостаточным (с хирургической точки зрения) кровоснабжением.

6. Создание предпосылок для хорошего дренирования раны (свободного оттока раневого отделяемого):

• доступ должен располагаться ниже дна раны;

• края раны не должны слипаться, ограничивая отток раневого отделяемого.

7. Удовлетворение косметическим требованиям (послеоперационный рубец в последующем должен быть малозаметен):

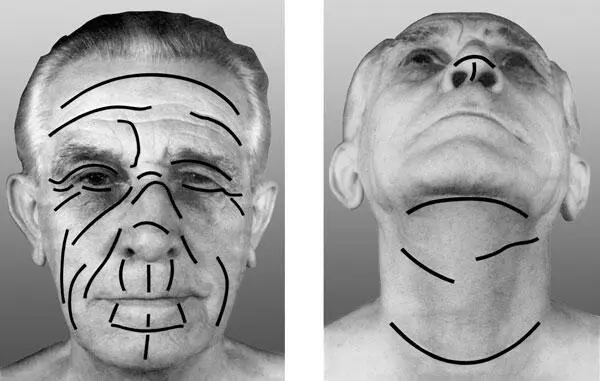

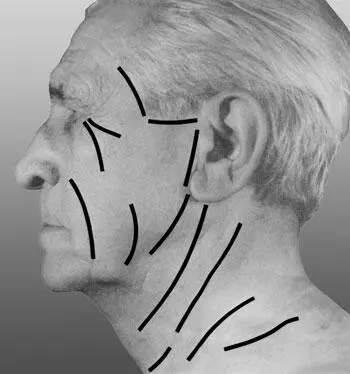

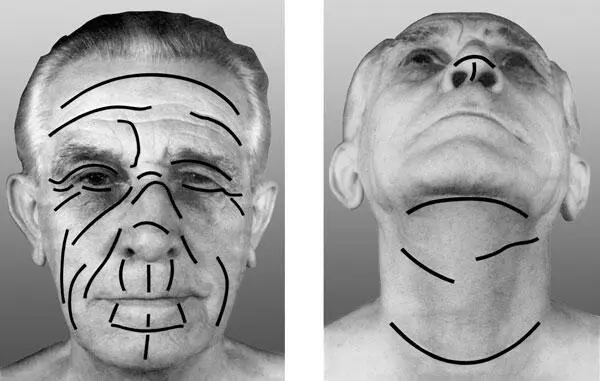

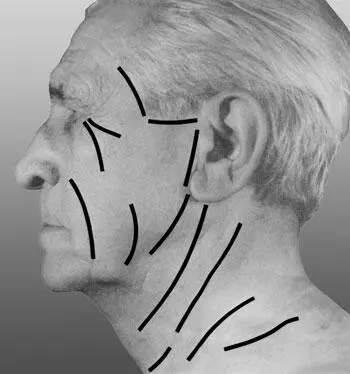

• разрез нужно производить по возможности в соответствии с ходом линий напряжения кожи (линиям Лангера);

• разрез желательно располагать на дне естественных складок кожи (например, носогубной или носощечной складки) или параллельно им;

• разрез, по возможности, следует располагать в зонах, закрытых от непосредственного обзора (внутриротовым способом, в занижнечелюстной ямке, за ушной раковиной, по краю роста волос и т. д.) – рис. 15, 16.

Рис. 15. Оптимальное направление разрезов (обозначены жирными линиями) в области лица и шеи для обеспечения косметического эффекта: вид спереди (по: Золтан Я., 1983).

Рис. 16. Оптимальное направление разрезов (обозначены жирными линиями) в области лица и шеи для обеспечения косметического эффекта: вид сбоку (по: Золтан Я., 1983).

Количественные критерии оценки оперативного доступа

1. Направление оперативного действия – направление линии, соединяющей глаз хирурга с самой глубокой точкой операционной раны.

Ракурс операционной раны может оцениваться по отношению к горизонтальной, фронтальной и сагиттальной плоскости:

• качественно (описательно);

• количественно (в градусах).

Направление оси операционного действия позволяет прогнозировать:

• видимую часть органа после выполнения доступа;

• слои, подлежащие разъединению перед визуализацией объекта оперативного вмешательства.

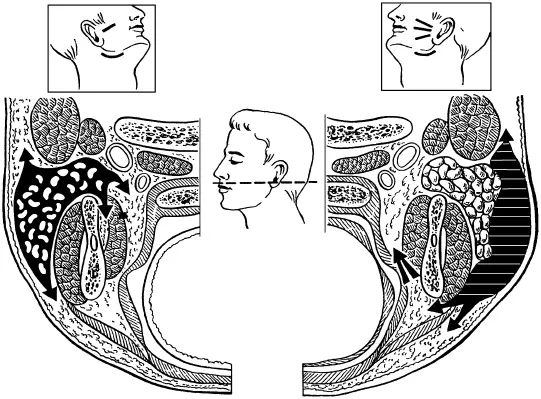

Все доступы при выполнении стоматологических и челюстно-лицевых операций подразделяют на две группы:

• внеротовые;

• внутриротовые (рис. 17, 18).

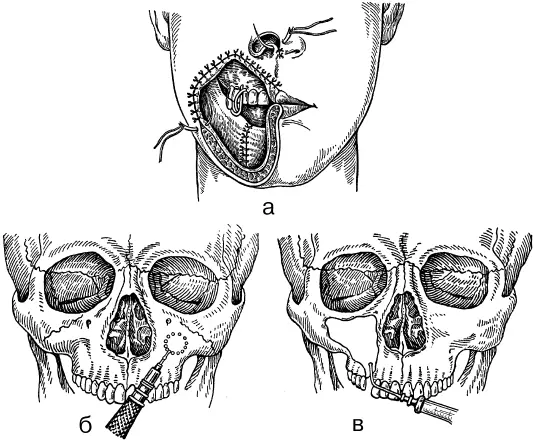

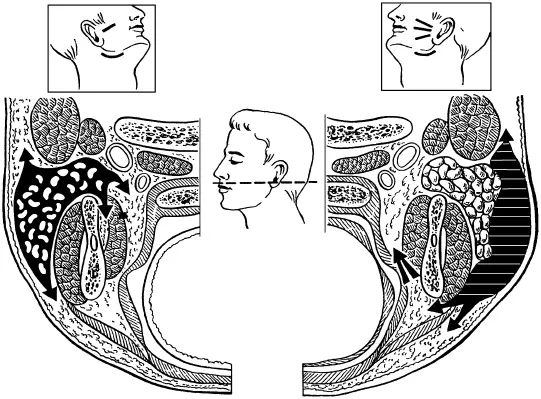

Рис. 17. Разные направления внеротовых оперативных доступов для вскрытия флегмоны околоушно-жевательной области (по: Шаргородский А.Г., 1985).

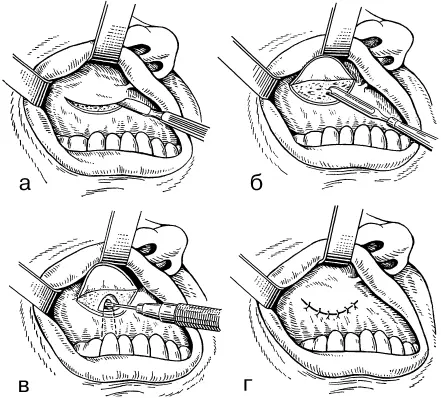

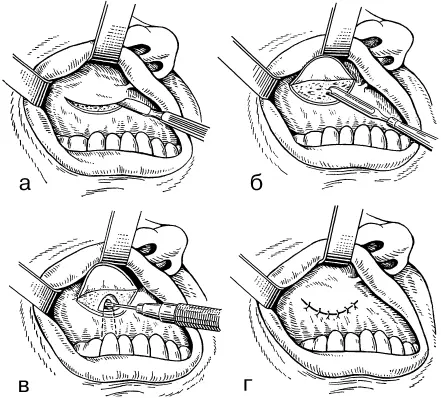

Рис. 18. Схема внутриротового доступа для резекции верхушки клыка: а – дугообразный разрез; б – трепанация наружной стенки лунки желобоватым долотом; в – отсечение верхушки корня зуба фиссурным бором; г – фиксация слизисто-надкостничного лоскута узловыми швами (по: Рыбаков А.И., 1976).

2. Угол оперативного действия, образованный краями операционной раны.

Углы оперативного действия могут быть ограничены разными тканями:

• мягкими тканями;

• костными элементами (параметрами трепанационного отверстия) или величиной апертуры рта (разведенными челюстями);

• доступ через костные структуры в полости (трепанация верхнечелюстной пазухи, лобной пазухи и т. д.).

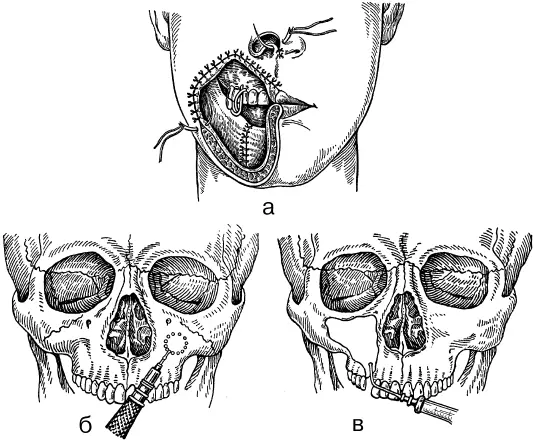

Угол оперативного действия может не только определяться параметрами костной раны, но и быть реверсивным при проникновении в полость (например, при трепанации верхнечелюстной пазухи) – рис. 19.

Рис. 19. Углы оперативного действия, образованные разными тканями: а – угол оперативного действия, ограниченный только мягкими тканями (при обширных дефектах мягких тканей); б – ограниченная величина угла оперативного действия, определяемая костными элементами (трепанация верхнечелюстной пазухи через ее переднюю стенку); в – реверсивный угол оперативного действия при проникновении в полость верхнечелюстной пазухи через лунку экстрагированного зуба (по: Мухин М. В., 1974).

• При величине угла оперативного действия более 90° для выполнения операции создаются идеальные условия.

• При величине угла от 26 до 89° выполнение манипуляций в ране не вызывает затруднений.

• При величине угла 25–15° оперативно-хирургические действия в ране затруднены.

• При величине угла менее 15° манипуляции в ране невозможны.

Читать дальше