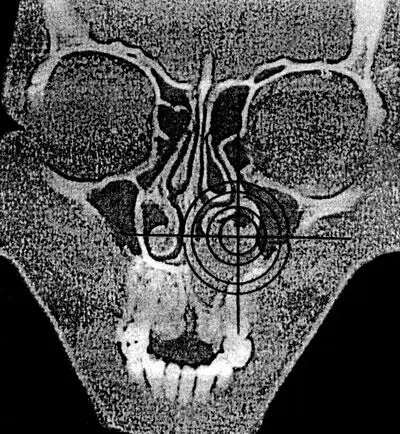

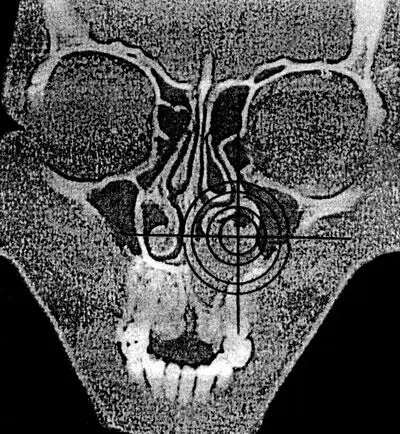

Оценка положения органа или его части может производиться как качественно, так и количественно (глубина залегания органа по кратчайшему расстоянию от поверхности, расчет координат с использованием осей абсцисс и ординат) – рис. 8.

Рис. 8. Определение координат кисты центрального отдела верхней челюсти (срез на уровне премоляров) на компьютерной томограмме (по: Соловьев М. М., Семенов Г. М., Галецкий Д. В., 2004).

Для реализации количественного подхода необходим выбор ориентации плоскости условного сечения и определение точки отсчета. К наиболее простым способам относится определение координат в горизонтальной плоскости с расположением «нулевой» точки в центре тела позвонка.

Последовательное изменение угла обзора, а также компьютерное интегрирование (наложение) полученных изображений позволяет составить целостное представление об особенностях топографии анализируемого объекта.

Качественную оценку положения органа в трехмерном пространстве производят по следующим критериям:

1. Голотопия – определение положения объекта по отношению к телу человеку как целому.

2. Скелетотопия – использование для описания топографии анатомического объекта в качестве точек отсчета наиболее доступных костных ориентиров.

3. Синтопия – определение положения объекта к соседним анатомическим элементам (сосудам, мышцам, фасциям).

При качественной оценке пространственного положения органа необходимо соблюдение следующих условий:

1. Рассмотрение человека в «стандартном» положении:

• стоящим с сомкнутыми пятками и разведенными стопами;

• руки опущены вдоль туловища и обращены ладонями кпереди.

2. Использование строго заданных направлений для описания координат:

• «сверху вниз» – от головы к пяткам;

• «спереди назад» – от грудины к позвоночнику;

• в сагиттальной плоскости «кнаружи» (латерально), «кнутри» (медиально).

Указанные направления остаются прежними при изменении положения тела человека в пространстве. В частности, при горизонтальном положении человека в стоматологическом кресле или на операционном столе направление «сверху – вниз» соответствует оси, проведенной от головы к пяткам. Для количественной оценки пространственных взаимоотношений применяют методику, сходную с географической системой координат с параллелями и меридианами.

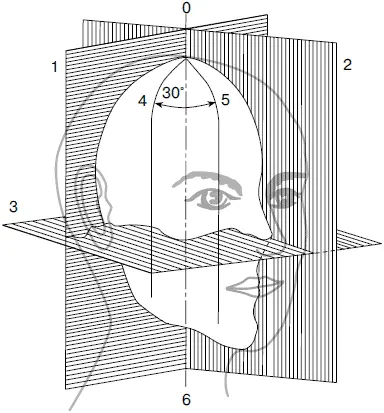

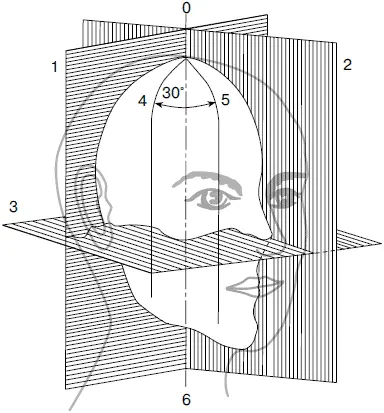

Отдельные области принимают за «эллипсоид вращения», в котором центральную ось образуют перекрещивающиеся сагиттальная и фронтальная плоскости.

• Для головы, шеи и туловища вертикальную ось проводят от макушки до центра промежности.

• Срединная сагиттальная плоскость, проведенная через вертикальную ось, образует начальный («нулевой») меридиан, подобный меридиану Гринвича.

• Аналогичным образом через ось вращения проводят фронтальную плоскость.

Сочетание фронтальной и сагиттальной плоскостей позволяет выделить передние и задние «квадранты», дополненные меридианами, проведенными через каждые 30°.

В пределах каждой области образующаяся геометрическая конструкция дополняется горизонтальной («экваториальной») плоскостью, которую проводят:

• в области головы через нижний край глазницы и наружный слуховой проход;

• в области шеи – на уровне перстневидного хряща (рис. 9).

Рис. 9. Система координат, используемая в топографической анатомии (по: Бурых М.П., 1993): 1 – фронтальная плоскость, 2 – сагиттальная плоскость, 3 – горизонтальная плоскость; 4,5 – промежуточные плоскости,6 – центральная ось.

Указанный подход позволяет:

1. Определять координаты (долготу и широту) искомого объекта на поверхности.

2. Измерять глубину залегания по длине перпендикуляров, восстановленных от объекта на расчетные плоскости и поверхность.

3. Применять стереотаксический метод выполнения оперативного вмешательства после количественной оценки координат.

4. Автоматизировать систему оценки координат, важную для применения дистанционных манипуляторов и роботизированных систем выполнения оперативных вмешательств.

Основные направления развития топографической анатомии

Топографическая анатомия является динамично развивающейся областью знаний, совершенствование которой происходит в следующих направлениях:

Читать дальше