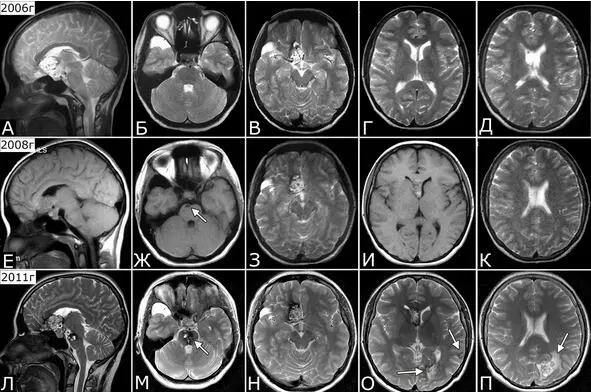

В нашей серии новообразование каверном зафиксировано у 4-х больных. Во всех случаях КМ были множественными, а в одном случае доказан наследственный характер патологии (рис. 31).

Одним из путей изучения биологического поведения каверном являются иммуногистохимические исследования, которые ведутся не менее последних 20-ти лет и получают все более широкое распространение в связи с быстрым развитием новых технологий в этой области. Такие исследования проводятся и в институте нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко (см. главу 4).

В ходе иммуногистохимических исследованиий каверном выявлен ряд факторов, связанных с ангиогенезом и пролиферативными процессами в тканях. Так, фактор роста эндотелия (vascular endothelial growth factor, VEGF) был обнаружен в 37,5% – 97% иссеченных каверном (179, 232, 324, 362).

K. Jung c соавт. выявили повышенную экспрессию VEGF у пациентов с множественными каверномами и с «агрессивным» течением заболевания (170). Среди трансформирующих факторов роста (transforming growth factor, TGF) изомер β найден в 54,2% (232), а изомер α в 97—100% удаленных кавернозных ангиом (179, 361). Тенасцин (Tenascin) обнаружен в 83,7—100% случаев (232, 338). Тромбоцитарный фактор роста (platelet-derived growth factor, PDGF) найден в 95,4% каверном (232).

F. Maiuri с соавт. изучали экспрессию факторов роста, ангиогенеза и пролиферативные индексы у больных с «активными» каверномами. К последним относили кавернозные ангиомы как минимум с одним из следующих признаков: размер более 2 см, выраженный масс – эффект, «очевидные» кровоизлияния в анамнезе, документированный рост, семейная форма болезни, случаи с появлением каверном de novo. В этой группе установлена повышенная экспрессия трансформирующего фактора роста TGFβ при отсутствии различий в экспрессии фактора роста эндотелия, тромбоцитарного фактора роста и тенасцина. В группе пациентов с активными каверномами было также установлено наличие повышенной экспрессии трансформирующего фактора роста TGFβ, тромбоцитарного фактора роста и тенасцина в окружающей каверному мозговой ткани (232). Ki-67 и bcl-2 также были выше в группе «активных» каверном.

Иммуногистохимические исследования каверном показали, что по своим биологическим особенностям каверномы далеко не однородны. Несмотря на большое количество новых сведений, пока не удается связать результаты исследований с клиническим проявлением болезни, а тем более использовать полученные данные в клинической практике с целью прогнозирования формы течения заболевания. Тем не менее, в одной из последних экспериментальных работ показана возможность остановки роста сосудистой мальформации при блокировании TGFβ (223).

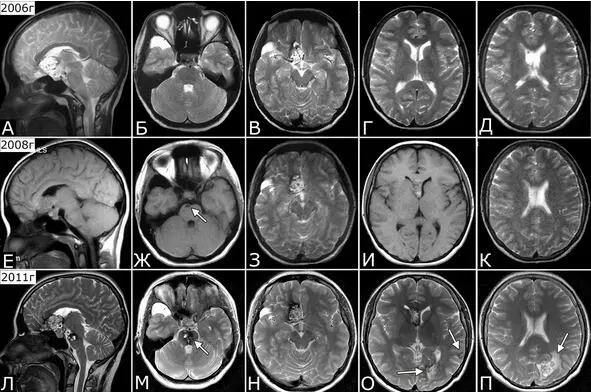

Рис. 31.Б-ная Е-ва, 1985 г. р. Новообразование кавернозных мальформаций. Клинический диагноз: множественные КМ головного мозга

Течение болезни(б-ная Е-ва, 1985 г. р.): 1994 г – клиническая картина САК. Госпитализировна, при ЛП получен кровянистый ликвор. Лечилась с д-зом «гнойный менингит с геморрагическим компонентом». 2000 г. (14 лет) – резкое снижение зрения на OD. При обследовании в офтальмологической клинике выявлена отслойка сетчатки справа, принято решение об операции. С учетом анамнеза, выполнена МРТ головы, при которой выявлена кавернома медиальных отделов лобной доли и передних отделов гипоталамуса справа (22х20х17 мм) и арахноидальная киста полюса правой височной доли. В связи с обнаруженной патологией глазная операция отложена и выполнена только в 2010 г. В 2004 родила дочь. При контрольной МРТ в 2006 г – прежняя патология ( А – Д). При контрольной МРТ в 2008 г (23 г) выявлено дополнительное образование в виде небольшой щелевидной полости в основании моста ( Ж, стрелка). 8.08.2010 г (25 лет) появилась сильная головная боль, рвота, головокружение, шаткость при ходьбе, неадекватность поведения. Госпитализирована, при МРТ выявлены дополнительные образования в виде гематомы ствола до 2см в диаметре, кавернома левой затылочной доли и микрокавернома субкортикальных отделов левой височной доли. Наличие этих образований подтверждено при МРТ в институте в 2011 г ( Л – П, стрелки). При осмотре в институте спустя месяц после кровоизлияния на фоне удовлетворительного общего состояния выявлена рассеянная умеренная стволово-мозжечковая симптоматика, которая полностью регрессировала к моменту осмотра 21.01.2012. Продолжено наблюдение.

Таким образом, многие проблемы этиологии и патогенеза каверном требуют дальнейшего изучения. Эти исследования необходимы для прогнозирования течения заболевания, что может явиться основой для дифференцированного подхода к выбору метода лечения, например, выбору между прямым хирургическим вмешательством и радиохирургией. Расшифровка механизмов формирования каверном в будущем, возможно, позволит разработать медикаментозные способы предотвращения кровоизлияний, роста и новообразования этих мальформаций.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу