В ходе обсуждения всех этих вопросов высказываются предположения о том, что пусковым механизмом кровоизлияния может быть нарушение венозного оттока из КМ. Это согласуется с частым соседством каверном и венозных мальформаций (венозных ангиом). Наличие венозной ангиомы вблизи каверномы считается типичным для спорадических каверном головного мозга. Указывается, что такие формы каверном чаще прочих вызывают клинические проявления (28, 353).

На основании данных о том, что каверномы чаще клинически проявляются у женщин, делались попытки связать проявления заболевания с эндокринным статусом (125, 279, 281), но достоверных доказательств такой связи не получено. Исследования также показали, что нет связи между появлением первых симптомов и такими факторами, как физическая нагрузка, артериальная гипертония, беременность и роды (71).

Некоторые исследователи связывают активность КМ с аутоиммунными реакциями в стенке мальформации (154, 308). Эти предположения основаны на выявлении олигоклонального иммунного ответа на структурные компоненты каверном.

Наряду с механизмами клинических проявлений, остаются неясными причины роста и новообразования каверном.

Сведения об изменении размеров и структуры каверном, их росте и новообразовании приводятся в значительном числе исследований (99, 154, 160, 195, 281, 312, 324, 358). Необходимо уточнить, что при обсуждении проблемы роста каверном следует четко разграничивать такие понятия, как изменение размеров и конфигурации (трансформация) и истинный рост , обусловленный пролиферативными процессами. При этом следует учитывать зависимость размера каверномы от метода исследования – размер в режимах SWI всегда больше, так как метод более чувствителен к изменению тканей после кровоизлияния.

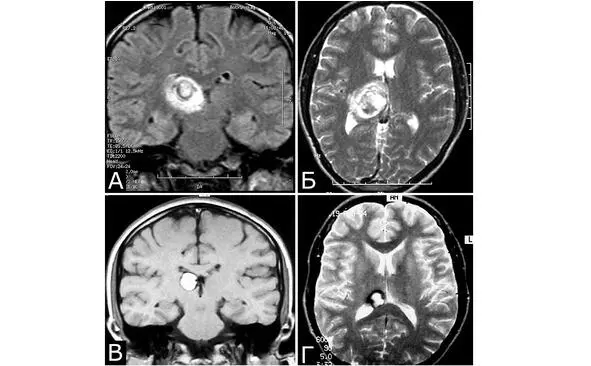

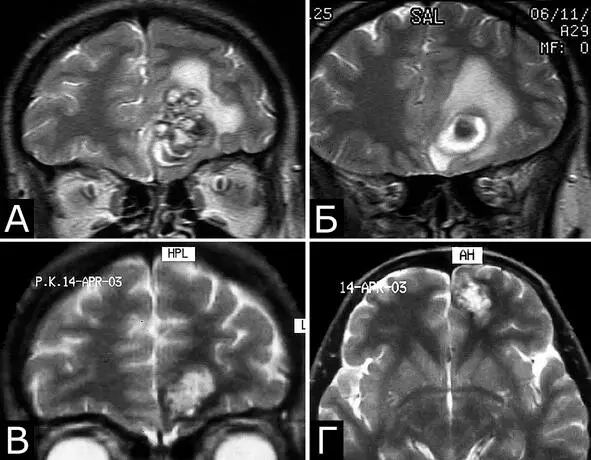

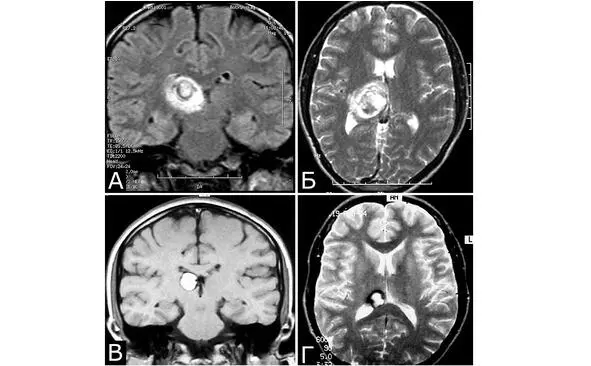

Под трансформацией подразумевается изменение размера КМ, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, а также их структуры по данным МРТ. Эти изменения могут возникать в результате повторных кровоизлияний с последующим образованием хронических инкапсулированных гематом, либо их рассасывания, отложения гемосидерина в мозговой ткани, окружающей КМ, формирования участков глиальной гиперплазии и (рис. 29, I – II).

Подобный механизм детально описан в работе R. Clatterbuch с соавт. (81). Авторы показали, что размеры каверном при повторных МРТ исследованиях на протяжении в среднем 3,5 лет могут изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, причем преобладает уменьшение. Реже всего – менее чем в 20% случаев – размеры каверном оставались неизменными. Авторы также отметили изменение структуры каверном, которое они объясняют медленными процессами трансформации крови после кровоизлияния.

В то же время, существуют многочисленные примеры истинного роста каверном, хотя причины и механизмы, лежащие в основе этого явления, неизвестны (99, 160, 170, 281, 312, 358). Мы располагаем только одним неоспоримым примером роста каверном (рис. 30).

В данном случае имела место редкая гистологическая форма каверномы – кавернома III типа, содержащая пролиферативные клетки, что может объяснить механизм роста мальформаций.

Возможно, новые сведения по этой проблеме можно будет получить, проводя динамическое наблюдения за точечными образованиями IV типа, которые, по некоторым данным, являются телеангиэктазиями (358).

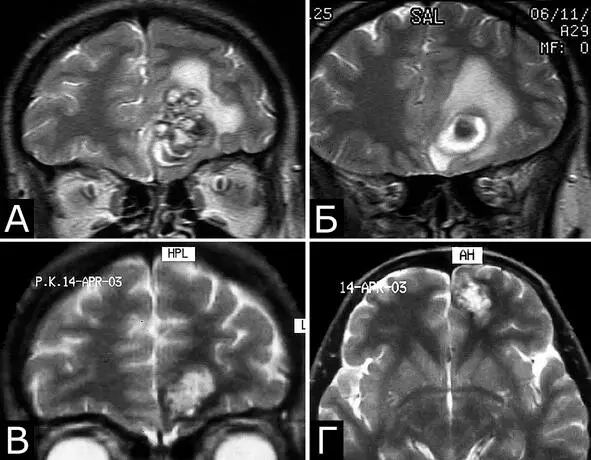

Рис. 29.I. Изменение размеров кавернозных мальформаций. КМ задних отделов зрительного бугра справа. А, Б – МРТ на 10-е сутки после острого развития общемозговых и очаговых симптомов (режимы Т1, Т2, фронтальная и аксиальная проекции). В, Г – МРТ через 1,5 г от начала заболевания. Неврологическая симптоматика полностью регрессировала. Объем КМ уменьшился (режимы Т1, Т2, фронтальная и аксиальная проекции)

Рис. 29.II. Изменение размеров кавернозных мальформаций. КМ полюса левой лобной доли. А, Б – МРТ через 2 месяца после первого эпилептического припадка (режим Т1, фронтальная проекция). В, Г – МРТ через 7 месяцев после первого проявления заболевания. Объем КМ уменьшился, перифокальный отек регрессировал (режим Т2, фронтальная и аксиальная проекции)

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу