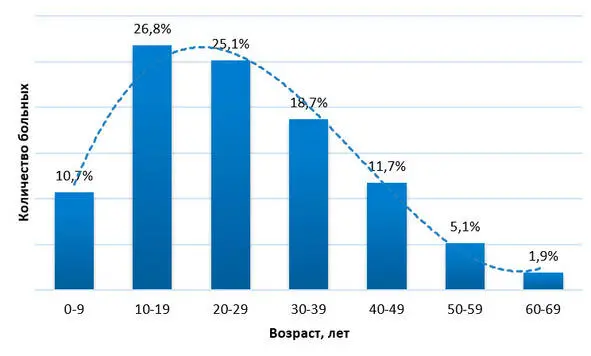

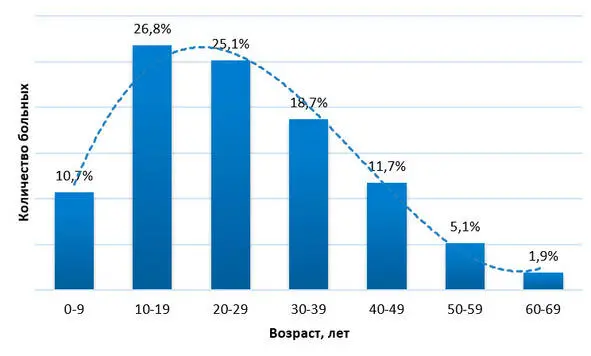

Рис. 32. Распределение больных по возрасту к моменту клинических проявлений заболевания

Возраст на момент начала болезни и обращения в институт варьировал в очень широких пределах – от 1,5 месяцев до 71года. Средний возраст к началу заболевания составил 23±12,8 лет, к моменту поступления – 26,4±13,5 лет. Распределение по возрастным группам показывает, что первые симптомы появляются наиболее часто в юношеском и молодом возрасте. Дети (до 18 лет включительно) составили 26% от всех обследованных.

Таким образом, существующие эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что каверномы, являясь достаточно частой патологией, редко проявляются клинически. Основную массу больных составляют больные со спорадическими каверномами. Клинически проявившаяся кавернома – болезнь преимущественно людей молодого и среднего возраста. Патология недостоверно чаще встречается у женщин. Представления об эпидемиологических аспектах заболевания в значительной степени зависят от качества обследования обращающихся больных и их родственников.

6. Клинические проявления и течение заболевания

Клинические проявления каверном достаточно хорошо изучены и неоднократно описаны многими авторами. Это могут быть остро или подостро развивающиеся очаговые неврологические симптомы, возникающие либо на фоне общемозговой симптоматики (типичное кровоизлияние), либо при ее отсутствии; эпилептические припадки; гидроцефально-гипертензионный синдром; симптомы поражения отдельных черепно-мозговых нервов. Заболевание может развиваться по типу САК. В ряде случаев поводом для обследования являются неспецифические субъективные симптомы, чаще всего – головные боли. У достаточно большого числа больных возможны все эти проявления в различных сочетаниях. Кроме того, существует группа больных с бессимптомными каверномами, которые являются случайной находкой при обследовании по какому-либо другому поводу.

Описание клинической картины заболевания у больных с каверномами невозможно без понимания патогенеза развития симптоматики.

В настоящее время общепризнанно, что основным механизмом развития любых клинических симптомов при каверномах являются кровоизлияния из этих образований. Доказательством служат интраоперационные и патоморфологические данные, согласно которым в самой каверноме и в окружающем ее мозговом веществе всегда можно обнаружить признаки кровоизлияний различной давности и объема. В то же время, пока не существует сколь-нибудь определенных представлений о том, почему эти кровоизлияния происходят, что считать кровоизлиянием в патофизиологическом смысле, и на основе каких критериев следует ставить клинический диагноз кровоизлияния (см. разделы «Патоморфология», «Этиология и патогенез», «Диагностика»).

Помимо кровоизлияний, в литературе обсуждаются и другие механизмы развития клинических симптомов: тромбообразование с нарушением венозного оттока и увеличением объема мальформации; накопление продуктов распада крови с отложением гемосидерина и других эпилептогенных метаболитов в прилежащем к каверноме мозговом веществе вследствие нарушения гемато-энцефалического барьера; постепенное развитие глиоза в перифокальной зоне. При определенной локализации каверном клиническая картина болезни может быть обусловлена окклюзией ликворных путей.

Кровоизлияния из каверном могут быть как достаточно объемными, так и протекать в виде микрогеморрагий. Морфологические исследования и данные МРТ показали, что следует различать кровоизлияния, происходящие «внутри» мальформации, и кровоизлияния, выходящие за границы каверномы. В случаях с кровоизлияниями с образованием объемных гематом вокруг последних со временем может формироваться капсула. После рассасывания гематомы клинические симптомы в значительной степени регрессируют. Варианты кровоизлияний можно достаточно точно диагностировать по данным МРТ (рис. 33).

Клинические проявления кровоизлияний из каверном обусловлены их объемом и локализацией мальформации.

При сравнительно большом объеме геморрагий развивается типичная клиническая картина паренхиматозного кровоизлияния в виде острого развития общемозговых и очаговых симптомов. Независимо от объема кровоизлияния, очаговые симптомы, как правило, являются ведущими, а общемозговые симптомы менее выражены и ограничиваются умеренной головной болью, иногда – тошнотой, в редких случаях – рвотой. Кровоизлияния с утратой сознания, даже кратковременной, не характерны. Кровоизлияние может сопровождаться развитием эпилептического припадка, иногда – серии припадков, вплоть до эпилептического статуса. Для каверном, расположенных в функционально значимых зонах мозга, особенно в глубинных образованиях, достаточно типичным является подострое развитие очаговых симптомов на фоне кратковременного периода головной боли. При каверномах, расположенных в стенке или полости желудочков мозга, возможно развитие вентрикулярного кровоизлияния. Кровоизлияния такого типа практически всегда представляют собой ограниченное распространение крови (гематомы) в полость желудочка (см. рис. 87).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу