Для СКВ характерна мигрень. Приступы головных болей разнообразны по выраженности, продолжительности и частоте возникновения.

Гематологические изменения.Анемия хронического воспаления – наиболее часто встречающееся гематологическое осложнение при обострении СКВ. Генез анемического синдрома при СКВ сложный. Во-первых, нарушается продукция эритроцитов в костном мозге вследствие системного воспалительного процесса. Во-вторых, снижается выработка эритропоэтина в почках. Также необходимо учитывать миелосупрессивный эффект, вызываемый применением цитостатических препаратов. Гемолитическая анемия с положительной пробой Кумбса и ретикулоцитозом является характерным проявлением СКВ, но диагностируется примерно в 10 % случаев.

Аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура является одним из проявлений СКВ и может наблюдаться на любой стадии заболевания. Тромбоцитопения также может быть одним из проявлений антифосфолипидного синдрома.

Лейкопения с лимфопенией – один их лабораторных признаков СКВ, причем если лейкопения не обусловлена побочным действием цитостатических препаратов, то риск вторичных инфекционных осложнений невелик.

У больных СКВ выявляются нарушения костномозгового кроветворения, проявляющиеся снижением содержания полихроматофильных нормоцитов и увеличением содержания моноцитов и плазматических клеток в миелограмме.

Вторичный антифосфолипидный синдром(АФС). Этот синдром определяется предрасположенностью к тромботическим осложнениям и наличием антител против отрицательно заряженных фосфолипидов, таких как волчаночный антикоагулянт и антикардиолипиновые антитела (АКЛ). Антитела к фосфолипидам (АФЛ) при СКВ обнаруживаются примерно у каждого второго пациента. Наиболее часто антифосфолипидный синдром наблюдается у пациентов с высоким титром IgG антикардиолипиновых антител или волчаночного антикоагулянта. Однако титр антител может значительно колебаться на протяжении болезни. Клиническими проявлениями АФС являются повторные артериальные и венозные тромбозы, тромбоцитопения и самопроизвольные выкидыши. Наличие хотя бы одного доказанного эпизода артериального или венозного тромбоза требует назначения непрямых антикоагулянтов.

Таким образом, клиническая картина заболевания весьма разнообразна. Чтобы заподозрить начало развития такого серьезного заболевания, как СКВ, от врача требуются достаточные знания в области ревматологии.

2.4. ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ

Диагностика СКВ. Лабораторная диагностика . Первым специфическим для СКВ лабораторным тестом стало обнаружение LE-клеток, которые образуются при наличии антител, реагирующих с комплексом ДНК-гистон, и комплемента. В конечном итоге LE-клетки обнаруживаются более чем у 90 % больных при неоднократном повторении теста на протяжении заболевания. Однако тест не является строго специфичным для СКВ. Он может быть позитивным у 20 % больных с ревматоидным артритом, синдромом Шегрена, склеродермией, заболеваниями печени.

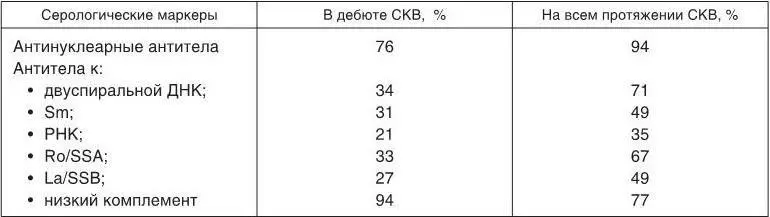

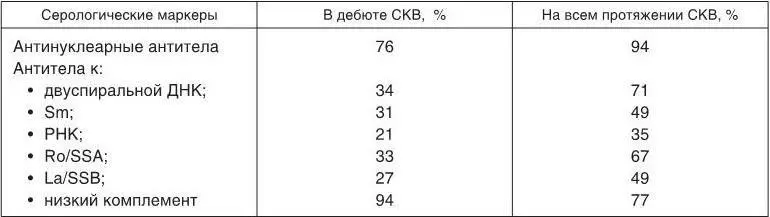

Иммунофлюоресцентный метод определения антинуклеарных антител (АНА) более специфичен для СКВ, чем LE-тест, и является наилучшим диагностическим тестом. Теоретически АНА должны обнаруживаться у всех больных СКВ. Однако их обнаружение АНА не свидетельствует о наличии только СКВ, поскольку этот тест бывает положительным при других ревматических заболеваниях, заболеваниях печени, хронических инфекциях (лепра, малярия) и даже у здоровых людей. Пациенты с высокой активностью заболевания имеют высокий титр АНА. Диагностически значимым титром АНА должен считаться 1: 40 и более. Если антинуклеарные антитела не определяются при наличии клинических признаков СКВ, целесообразно исследовать антитела к двуспиральной нативной ДНК, которые являются более специфичными для СКВ и присутствуют в высоком титре примерно у половины нелеченных больных СКВ. Титр анти-ДНК антител отражает активность заболевания, нарастание его может свидетельствовать о развитии обострения СКВ. Для диагностики СКВ следует определять другие ядерные антитела (табл. 8).

Таблица 8

Частота обнаружения серологических маркеров СКВ(Klippel J. H., 1998)

Определение комплемента является важным не столько для диагностики СКВ, сколько для оценки ее активности. Как правило, низкие титры С3 и С4 компонентов комплемента сочетаются с высоким титром АНА. Низкие значения С3 и С4 свидетельствуют о возможном развитии активного люпус-нефрита.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу