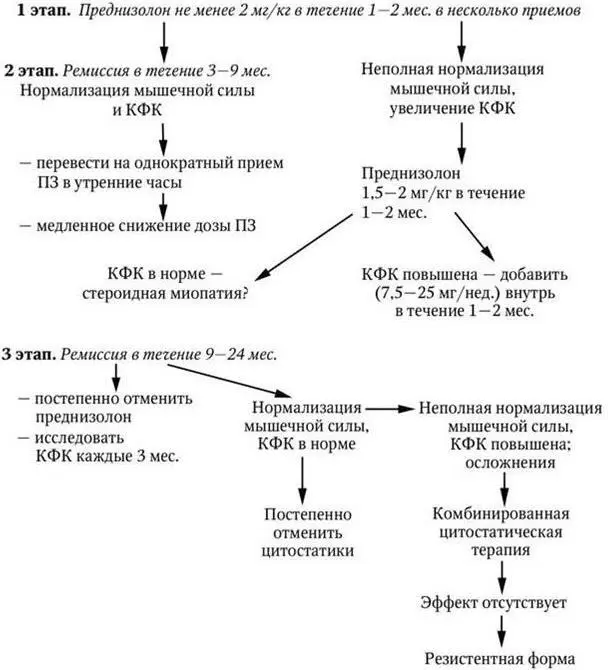

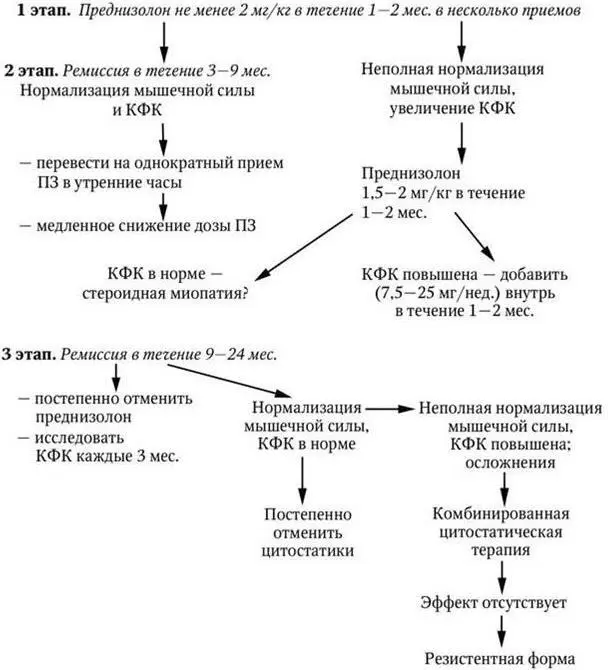

В целом алгоритм ведения больных ДМ и ПМ (по Мазурову В. И. и Беляевой И. Б., 2005) представлен на схеме 2.

Схема 2. Ведение больных ДМ (ПМ)

Профилактика ДМ– в основном предупреждает обострения и дальнейшую генерализацию процесса. Она предусматривает раннюю диагностику заболевания с исключением провоцирующих факторов, своевременное и активное лечение в стационаре, а затем в амбулаторных условиях, диспансерное наблюдение, адекватную поддерживающую терапию, перевод на инвалидность или трудоустройство с ограничением нагрузки и исключением аллергических факторов. В процессе диспансерного наблюдения за больными решаются вопросы беременности, лечения очаговой и иной инфекции, профориентации (для подростков) и перепрофилизации, проведение реабилитационных мероприятий. Следует учесть, что при теркуррентных заболеваниях и оперативных вмешательствах кортикостероиды отменяться не должны.

В настоящее время длительное наблюдение и лечение больных ДМ (ПМ) при условии своевременной диагностики и адекватной терапии, согласно данным Н. Г. Гусевой (2004), позволяют достигнуть стойкой ремиссии с сохранением трудоспособности у 40 % и излечение – у 33,3 % больных.

В случаях опухолевого ДМ решающим является своевременное выявление и радикальная терапия неоплазмы, причем ДМ не служит противопоказанием к оперативному вмешательству.

ПрогнозДМ (ПМ) ранее считался неблагоприятным. С началом использования в клинической практике кортикостероидных препаратов прогноз существенно улучшился. Наиболее благоприятен прогноз у лиц, заболевших ДМ (ПМ) в возрасте до 20 лет, наиболее низкая выживаемость отмечена в старших возрастных группах. При активных формах ДМ (ПМ) прогноз определяют длительностью болезни (до начала адекватной терапии), выраженностью мышечных и висцеральных проявлений. Так, при наличии обездвиженности 5- и 10-летняя выживаемость составляет 77 и 69 % соответственно, а при сохранении подвижности, необходимой для самообслуживания, равняется 95 и 88 %. При опухолевом ДМ решающим является оперативное вмешательство в сочетании с лечением кортикостероидами. Такая тактика способствует сохранению выживаемости через5и10летуэтой категории больных на уровне 32 и 27 % соответственно.

Причинами летальных исходов у больных идиопатическим ДМ (ПМ) нередко являются осложнения болезни (наиболее часто гипостатическая и аспирационная пневмония) или лечения, изменения общего состояния (кахексия, дистрофия) или внутренних органов (миокардит с развитием сердечной недостаточности и др.). Нередко летальный исход связан с присоединением сопутствующего заболевания (инфекция и др.) на фоне общего тяжелого состояния больного. При остром и подостром течении болезни пациентов переводят на I или II группу инвалидности и лишь через год и более при достижении стойкого эффекта может обсуждаться вопрос о возобновлении учебы или работы (с указанными выше ограничениями). При хроническом течении ДМ (ПМ) возможно сохранение трудовой активности при условии врачебного контроля и проведения необходимой терапии. Очень важно устранение аллергизирующих факторов, физических и психических перегрузок, возможности переохлаждения и других ситуаций, провоцирующих обострение, что входит в понятие вторичной профилактики ДМ (ПМ).

Кроме этого, необходимо продолжать диспансерное наблюдение больных. При благоприятном течении и исходе осмотр должен проводиться не менее 2 раз в год.

Для первичной профилактики ДМ (ПМ) в детском возрасте целесообразно выделение и наблюдение группы детей, имеющих повышенную чувствительность к различным экзо- и эндогенным факторам. Вакцинация, как и введение гамма-глобулина, переливания плазмы, крови, лечение антибиотиками у этих детей должны быть либо исключены либо проводиться крайне осторожно. Ранняя диагностика заболевания, своевременная активная терапия и профилактика обострений, наряду с систематическим диспансерным наблюдением больных, несомненно, улучшает прогноз и исход ДМ (ПМ).

Гусева Н. Г. Дерматомиозит // Диффузные болезни соединительной ткани / под ред. Я. А. Сигидина, Н. Г. Гусевой, М. М. Ивановой. – М.: Медицина, 2004. – С. 488 – 554.

Идиопатические воспалительные миопатии // Ревматология 2005. Клинические рекомендации / под ред. Е. Л. Насонова. – М.: ГЕОТАР-Медиа, 2005. – С. 192 – 201.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу