Мы посвятили несколько страниц объяснению основных понятий теории множеств не только для того, чтобы даже сформулировать парадокс Рассела. Доказательство того, что множество последовательностей нулей и единиц не является счетным, читатель может счесть не более чем виртуозным упражнением, однако оно позволит нам показать в главе 5, что существуют задачи, с которыми не могут справиться даже компьютеры, и установить пределы «сну разума», о котором говорится в названии этой книги. Мы также надеемся, что смогли продемонстрировать читателю, сколько тайн встречается тем, кто путешествует по миру бесконечных множеств.

* * *

ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ В ШКОЛЕ

В 70-е годы группа последователей французской математической группы Бурбаки, которые, однако, в большинстве своем не были математиками, захотели ввести теорию множеств в курс начальных школ Европы. В этой учебной программе натуральные числа объяснялись как кардинальные числа конечных множеств. 0 определялся как кардинальное число пустого множества, а сложение 2 и 3 объяснялось как объединение множества из 2 элементов с другим множеством из 3 элементов, при этом не важно, что результат будет обозначаться 5, важно, что 2 + 3 = 3 + 2, так как не имеет значения, в каком порядке мы будем объединять элементы множеств. Как рассказывал Пьер Картье, в то время бывший секретарем группы Бурбаки, в результате этой политики в сфере образования дети возвращались из школы домой и плакали: «Мама, я не хочу быть множеством».

Диаграммы Венна— наиболее типичный способ представления множеств.

* * *

Парадокс Рассела

Бертран Рассел познакомился с теорией множеств в 1896 году. Ему было довольно трудно принять ее: автор книги, из которой Рассел узнал о существовании этой теории, входил в число тех, кто считал, что теория Кантора была недостаточно строгой, и уподоблял ее теологии, а Рассел в этот период стремился к максимальной научной строгости. Однако позднее он понял, что многие обвинения в адрес Кантора были необоснованными, и включил идеи этого немецкого математика в последнее издание «Начал математики», вышедшее в мае 1903 года. Знакомясь с новой литературой, чтобы дополнить последнее издание книги, Рассел открыл для себя труд Готлоба Фреге, который предвосхитил многие из его открытий, опередив Рассела на 20 лет.

Понять, что Фреге и Рассел вели речь об одном и том же, было не всегда просто: сложный символический язык Фреге, подобный нотной партитуре современной музыки, не имел ничего общего с простой и понятной нотацией, которую Рассел перенял у Пеано.

Подробно изучив «Исчисление понятий» ( Begriffsschrift ) — книгу, в которой Фреге впервые изложил результаты своих исследований, — Рассел начал задумываться о множестве всех множеств, которые не принадлежат сами себе. Множество всех котов определенно не является котом, однако множество всего, что только можно себе представить, также можно представить. О таких множествах мы говорим, что они принадлежат сами себе.

Гэтлоб Фреге— создатель математической логики.

Страница «Исчисления понятий» Гэтлоба Фреге.

Конечно, это определение несколько расплывчато, поэтому давайте одним махом разберемся со всеми множествами такого типа. Обозначим через R (по первой букве фамилии Рассела) множество всех множеств, которые не содержат сами себя в качестве своего элемента: к R будет принадлежать множество котов, столов и все совокупности предметов, не содержащие сами себя. И все будет в порядке, пока мы не пересекаем границу, отделяющую R от остальных множеств.

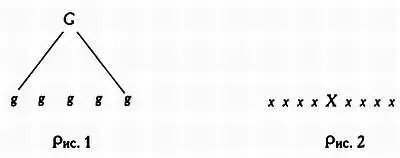

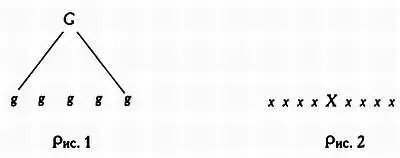

Различие между множеством всех котов, которое не является котом (рис. 1), и множеством всего, что только можно себе представить, которое также можно себе представить (рис. 2).

(Источник: Умберто Эко, Vertige de la liste, Париж, издательство Flammarion, 2009, стр. 396).

Парадокс возникает, когда мы задаемся вопросом, по какую сторону этой воображаемой границы находится само R : любой ответ на этот вопрос приведет к противоречию. Предположим, что множество R принадлежит само себе. Тогда R обладает свойством, которое мы хотели устранить, следовательно, оно не может принадлежать к множеству всех множеств, которые не принадлежат самим себе. Но что это за множество? Это вновь множество R! Следовательно, если R принадлежит само себе, то R не принадлежит само себе. Пока что все в порядке: может случиться, что R не принадлежит само себе и, исходя из этой гипотезы, мы не придем к противоречию. Посмотрим, что произойдет, если мы будем считать, что R не принадлежит само себе. В этом случае R будет обладать свойством, которое определяет множество всех множеств, не принадлежащих самим себе, следовательно, R будет принадлежать этому множеству. Иными словами, если R не принадлежит само себе, то R принадлежит само себе. Оба этих вывода нарушают основной принцип, восходящий к трудам философа Парменида, который в своей дидактической поэме «О природе» показал, что нет промежуточных путей между бытием и небытием.

Читать дальше