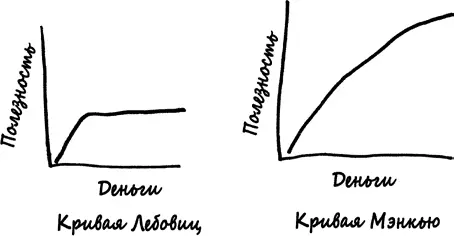

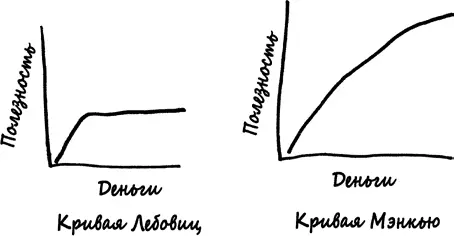

По крайней мере мы знаем, что не существует универсальной кривой: разные люди в разных ситуациях присваивают деньгам разную полезность. Это важный факт, который заставляет нас задуматься (или как минимум должен), когда мы начинаем делать обобщения по поводу экономического поведения. Грег Мэнкью – экономист Гарвардского университета, чью оценку рейганомики мы дали в первой главе, в 2008 году написал в своем блоге, что предложенное кандидатом в президенты США Бараком Обамой повышение налогов заставит его меньше работать {182}. Ведь Мэнкью уже достиг точки равновесия, в которой полезность денег, которые он получил бы за дополнительный час работы, была бы полностью сведена на нет отрицательной полезностью потери часа времени, который он мог бы провести со своими детьми. Сократите количество денег, зарабатанных Мэнкью за один час, – и эта сделка перестает быть выгодной для него; в итоге он будет сокращать объем выполненной работы до тех пор, пока этот объем не опустится до того уровня доходов, на котором один час с детьми будет иметь для него такую же ценность, что и один час, потраченный на работу с сокращенной Обамой оплатой. Мэнкью разделяет подход Рейгана к экономике с точки зрения звезды ковбойских фильмов: когда налоговая ставка повышается, вы снимаете меньше фильмов.

Но не все рассуждают так, как Грег Мэнкью. В частности, не у всех такая же кривая полезности, как у него. Автор комических эссе Фран Лебовиц рассказывает историю своей манхэттенской молодости, когда она работала таксистом [201]. Она начинала зарабатывать на такси в начале месяца и делала это каждый день, пока не заработает достаточно денег на жилье и еду. Затем прекращала водить такси и оставшуюся часть месяца писала. Для Фран Лебовиц все деньги, заработанные свыше определенного порога, имеют, по сути, нулевую полезность. Это означает, что у нее совсем другая кривая полезности, чем у Мэнкью. Ее кривая становится пологой, как только она расплатится за жилье. Что произойдет с Фран Лебовиц, когда повысится подоходный налог? Она будет работать больше, а не меньше, чтобы вернуться к своему пороговому значению дохода [202].

Бернулли был не единственным математиком, который пришел к идее полезности и ее нелинейной связи с деньгами. У него было как минимум два предшественника, одним из которых был Габриель Крамер из Женевы, а другим – не кто иной, как бросатель игл Жорж Луи Леклерк, граф де Бюффон. Интерес Бюффона к вероятности не ограничивался салонными играми. На более позднем этапе своей жизни он так вспоминал о своей встрече с досадным санкт-петербургским парадоксом:

Какое-то время я размышлял над этой задачей, но не мог определить, в чем загвоздка; я не видел возможности привести математические расчеты в соответствие со здравым смыслом без учета моральных соображений. Когда я сообщил о своих идеях господину Крамеру, он сказал мне, что я прав и что он также решил этот вопрос с помощью аналогичного подхода {183}.

Бюффон пришел к точно такому же выводу, что и Бернулли, причем он особенно отчетливо представлял себе эту нелинейность:

Деньги не должны оцениваться по их численному количеству: если бы металл, который является всего лишь символом богатства, сам был богатством, другими словами, если бы счастье или выгоды, проистекающие из богатства, были пропорциональны количеству денег, у людей были бы основания выражать их стоимость в числовой форме и по их количеству, однако далеко не всегда бывает так, что польза денег пропорциональна их количеству: богатый человек с доходом в сотню тысяч экю не является в десять раз более счастливым, чем человек, у которого всего десять тысяч экю. Деньги представляют собой нечто большее, и как только их количество превышает определенный предел, они почти не имеют реальной ценности и не способны повысить благополучие того, кому они принадлежат: человек, обнаруживший гору золота, будет не богаче того, кто нашел всего одну кубическую морскую сажень золота.

Принцип ожидаемой полезности притягательно прямолинеен и прост: при наличии ряда вариантов следует выбирать тот вариант, который имеет максимальную ожидаемую полезность. Пожалуй, этот принцип наиболее близок к математической теории индивидуального принятия решений из всего, что у нас есть. Кроме того, модель ожидаемой полезности охватывает многие аспекты того, как люди принимают решения, поэтому она остается основным количественным инструментом среди всех тех методов, которыми пользуются социологи. Свой трактат Essai philosophique sur les probabilités («Опыт философии теории вероятностей») [203], написанный в 1814 году, Пьер Симон Лаплас закончил такими словами: «Мы видим в этом эссе, что теория вероятностей есть в сущности не что иное, как здравый смысл, сведенный к исчислению: она заставляет оценивать с точностью то, что рациональные умы чувствуют как бы инстинктом, часто не отдавая себе в этом отчета. …Она не оставляет места для сомнения в выборе мнений и решений; ее применение позволяет сделать самый правильный выбор».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Джозеф Халлинан - Почему мы ошибаемся? [Ловушки мышления в действии] [litres]](/books/396902/dzhozef-hallinan-pochemu-my-oshibaemsya-lovushki-myshl-thumb.webp)

![Стивен Строгац - Бесконечная сила [Как математический анализ раскрывает тайны вселенной]](/books/438782/stiven-strogac-beskonechnaya-sila-kak-matematicheski-thumb.webp)