Вадим Федорович Старков, полярный археолог

Население Усть-Оленька составляли потомки русских казаков и охотников, бравших в жёны тунгусских (эвенкийских), а затем якутских женщин, и немногие русские, недавно прибывшие. (Русские застали в низовьях Оленька тунгусов, которые до этого вытеснили юкагиров и сами были вытеснены якутами и русскими.) Постепенно языком поселения стал якутский, однако жители продолжали называть себя русскими и православными. Лишь некоторые владели русским языком. Подробнее об этом см.:

Гурвич И. С. Оленекские и анабарские якуты, часть 1. Койданава (Дзержинск, Беларусь), 2013.

По всей видимости, в XVII веке Усть-Оленёк был пунктом сбора ясака не только местного, но и таёжного, соболиного. Позже был центром наслега, служил местом ссылки — например, мятежных башкир, почти целиком здесь вымерших. Население поселка составляло несколько десятков человек, порой резко сокращаясь от эпидемий. Вероятно, своей церкви он не имел, относясь (в XIX в.) к Булунскому улусному приходу.

В сталинское время здесь существовал даже рыбзавод, где работали, в частности, ссыльные финны. Ныне зимует лишь несколько семей. Давно нет ни магазина, ни школы, ни медпункта, но до сих пор работают метеостанция и почта, что удивительно.

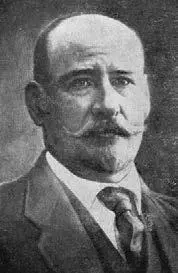

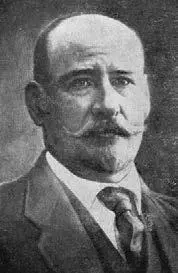

Воспоминания Никифора Алексеевича Бегичева (1874–1927) это единственный дошедший до нас взгляд на РПЭ и на Колчака со стороны матросской команды. Определить степень их правдивости важно и поэтому, и потому еще, что некоторые ключевые события мы знаем только от него. Таковы, например, истории «Колчак тонет» (глава 1) и «полярная невеста» (конец главы 3).

На снимке 1900 года Бегичев только боцманскими погонами отличим от матросов. Железников (в центре переднего ряда) выглядит не менее серьезно.

Бегичев(слева вверху) среди экипажа «Зари», 1900 г. (до включения в ее состав двух казаков, что произошло в августе, в Александровске на Мурмане). «Заря» была гражданским судном, и люди пришли сниматься кто в чем (кок Фома Яскевич в кухонной одежде, лишь часть матросов в парадных рубахах и все они без погон). Только командный состав (офицеры и боцман) заснят в погонах. Как видим, из моряков один Коломейцев решил для снимка надеть парадный мундир

Зато на снимке при галстуке он именно такой, уверенный в себе, богатырь и организатор, каким мы видим его в спасательном походе и позже. Снимок сделан, вероятно, в 1909 году, когда Бегичев приезжал в Петербург, присутствовал при спуске «Вайгача» и общался с высоким начальством. Он привез тогда путевые карты и образцы камней с двух островов, вскоре же названных его именем. Известный уже нам академик Чернышев исхлопотал для него предписание местным властям о всяческом содействии, а Гидрографическое управление выдало ему инструменты [Бегичев, с. 87–88]. Жаль только, что не проследили они, чтобы мыс, названный Бегичевым в честь Колчака, попал таковым на карты.

Бегичев около 1909 года

На позднем же снимке (1922 год) Бегичев заметно выделяется размером корпуса среди своих молодых спутников. Снимок взят из отчета Урванцева, так что ошибки нет — и тут и там один и тот же Бегичев.

Бегичев в Пясинской экспедиции Николая Урванцева, 1922. Слева направо: С. Д. Базанов (студент из Томска). Н. А. Бегичев. Б. Н. Пушкарев (студент из Томска). Н. Н. Урванцев (знаменитый геолог, основатель Норильска, позже репрессирован)

Он бывал склонен преувеличивать свою роль.

Таковы, на мой взгляд, истории его ссор с Колчаком [Бегичев, с. 21–22, 37, 39], где Колчак выглядит несерьезно. Они носят явные черты матросских баек, хотя что-то реальное за ними, вероятно, стояло.

Никита Болотников, советский биограф Бегичева, создал даже на их основе небылицу, будто походом руководил Бегичев, а Колчак ныл и всего пугался. Но некоторые места у Бегичева в самом деле поражают. Так, у мыса Высокого

«Колчак сказал если в море льда не будет, то она (sic! — Ю. Ч.) на Беннет не пойдет. Переход очень большой, итти открытым океаном на вельботе очень рискованно. Шлюпку может захлестнуть волной. Я ему сказал, почему открытым морем не итти и… если в море будет лед, то итти будет труднее и мы наверно до Беннета не доберемся, а открытым океаном выждать хорошую погоду и попутный ветер мы можем пройти 80 миль в двое суток…» [Бегичев, с. 39].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу