Материал Павлова-Сильванского и мой по исходам совпали впоследствии с опубликованными данными русских и иностранных хирургов: сводная статистика Эндерлена дает для проверенных случаев повреждений желудочно-кишечного тракта 61,9 % смертности, сводная статистика Прокина (1423 случая) по поводу оперативного вмешательства при проникающих ранениях полости живота — 61,5 %, причем на собственном материале Пронин имел 64,7 % смертности.

В лазарете Павлова-Сильванского было сравнительно небольшое число ранений других областей: позвоночника, органов таза — 19, шеи — 9.

В отчете не фигурируют ранения суставов, костей, сосудов. Нужно думать, что у Павлова-Сильванского было определенное соглашение о направлении к нему по преимуществу только полостных раненых, и это нужно считать правильным. Мы старались настойчиво проводить этот принцип: этого требовала сама жизнь. Нужно представить конкретную обстановку на фронте. Во время некоторых боев в лечебные учреждения одновременно прибывает до 15–20 раненых в живот; прибывают они, как неоднократно уже указывалось и нами, и другими русскими хирургами, работавшими в фронтовых лечебных учреждениях, через 8–12–16 часов, и, следовательно, если не всех, то многих нужно было бы оперировать тотчас же по прибытии. Но даже при работе на 3–4 столах это все-таки требует немало времени, и приходится прилагать огромные усилия, чтобы не упустить жизненно важные сроки. По данным как нашей литературы, так и иностранной, создается впечатление, что этот вид хирургических учреждений признан (и по данным прошлой войны, и для будущего времени) одним из наиболее целесообразных и действенных. Теперь это сделалось уже общепризнанным правилом.

Мы привели иллюстрации из жизни царской армии, как много можно было сделать даже в учреждениях импровизированных, явившихся по существу прототипом современных организованных хирургических групп усиления и хирургических отрядов. Таким образом, возникает вопрос о специализации в отношении полостных ранений: ранений брюшной полости, определенных форм повреждения грудной полости и черепа — мозга, когда время и опытность хирургов являются решающими моментами для жизненных операций. Несмотря на вполне доказанную пользу и продуктивность идеи мощной хирургической организации и всеобщего признания ее целесообразности, все-таки необходимость выделения лечебных учреждений специально для полости живота, для грудной полости, для раненых в центральную нервную систему далеко не всеми признана. Речь идет здесь — я хочу уточнить — о войсковом районе.

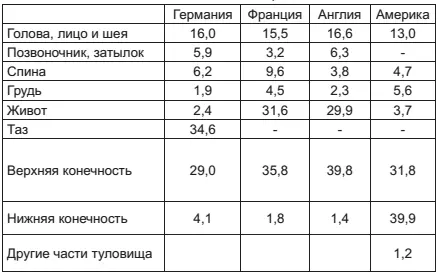

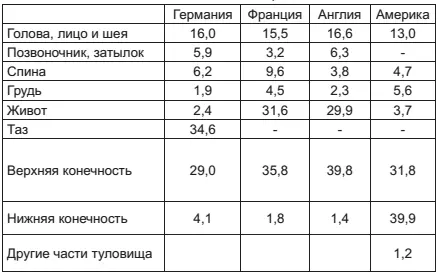

Идея устройства подобных специальных лазаретов не нова. Но время Русско-японской войны японцы устроили специальный лазарет для раненых в живот. В отряде проф. Цеге-Мангейфеля был устроен лазарет раненых в центральную нервную систему не в войсковом районе, а на линии тыловых учреждений армии; раненые туда доставлялись сравнительно поздно, и притом транспортными средствами, убийственными для всех видов полостных ранений и осложненных переломов бедра. Японский опыт кончился неудачно. Опыт Русско-японской войны в отношении ранений центральной нервной системы по существу не решал вопроса о специализации в войсковом районе. Отчасти этицифры, но главным образом статистические данные дают повод возражать против устройства специальных лечебных учреждений в войсковом районе. Анналы цифровых данных по Первой мировой войне дают основания возражать против специализации в войсковом районе. Эти цифры ранения по различным областям и соответствующей смертности приводятся в следующих таблицах.

Ранения по областям в процентах

Приведенные цифры нуждаются в определенных комментариях. В графе «Голова, лицо и шея» фигурируют цифры 13–16,6 %, но собственно на непосредственное ранение мозга падает лишь 0,72 %; если же сюда прибавить ранения осколками костей при тангенциальных ранениях костей черепа и гематомы при непроникающих ранениях, то процент повреждений возрастает до 2,1–3,2. Ранения челюстей составляют 1,5 %.

При ранении груди на ранение собственно легких падает лишь 2,6 %.

Смертность при полостных ранениях, как видно из приводимой ниже таблицы, очень высока. В значительном проценте случаев она падает на первые сутки. При ранении же конечностей, которые составляют от 67,4 до 71,7 % всех ранений, она относительно низка.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу