В Коломягах в ту пору существовал один-единственный магазин — продовольственный, что на Березовой улице, напротив пруда. Еще один магазин был на самой окраине Коломяг, почти в Озерках, — возле переезда на Поклонногорской улице. А еще в Коломягах располагалась керосиновая лавка — напротив церкви Св. Дмитрия Солунского, на 3-й линии 1-й половины. Потом уже, в 1990-х годах, ее пробовали превратить в кафе, но не получилось.

Весной Коломяги, несмотря на свои невзрачные дома, расцветали, красовались зеленью. Распускались сирень, жасмин, акации, шиповник — деревня как будто бы превращалась в райский уголок. Правда, по весне переполнялись до краев придорожные канавы, подтопляло огороды, разливался ручей, который шел в „графский пруд“».

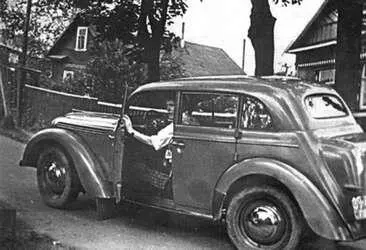

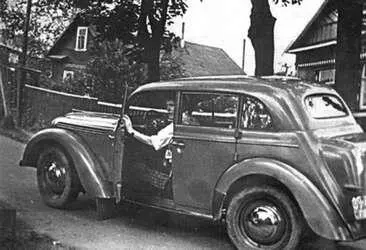

На Горной улице в Коломягах. Фото 1969 г. из семейного архива А.Г. Паламодова

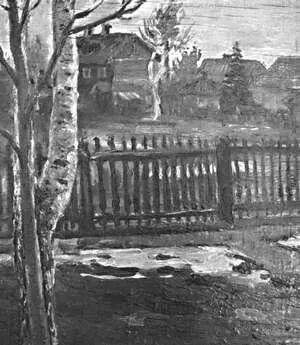

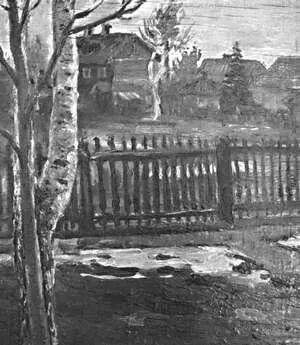

Коломяжская идиллия — вид на Тбилисскую улицу. С картины В.И. Хитрова

Кстати, в те времена ручей, проходивший от Озерков и служивший частью водной системы Суздальских озер, шел через все Коломяги — вдоль Главной улицы. Он был неглубоким и нешироким, хотя еще в 1920—1930-х годах по нему перемещались на лодках. Места вокруг ручья отличались заболоченностью. Благодаря плотине уровень «графского пруда» был гораздо выше, чем теперь. Запруду разобрали в 1960-х годах, и ручей стал очень узким, а до этого он составлял в ширину два-три метра. В 1990-х годах, когда за Коломягами началось строительство, ручей перестал существовать — его заключили в трубы в систему канализации. Однако следы ручья прослеживаются до сих пор, а его прежнюю ширину можно увидеть за домом В.З. Васильева на Поклонногорской ул., 65.

«В общем, жизнь Коломяг протекала в тихой, незаметной, особенно ничем не выделяющейся среде пригородного поселка, на который смотрели как на вымирающую часть города», — вспоминает Александр Майков. Деревенской идиллией в Коломягах наслаждались в основном приходившие сюда гулять жители близлежащих новостроек. Многие же коломяжские жители едва ли были довольны условиями своей жизни: старые деревянные дома ветшали и приходили в аварийное состояние, а о благах городской цивилизации — горячей воде и канализации — приходилось только мечтать. К слову, жители Коломяг в ту пору, живя в деревенских условиях, почти все работали в городе, причем главным образом в трех местах — на заводах имени Энгельса и «Светлана», а также в расположенной рядом психиатрической больнице.

Однако уже само появление новостроек в непосредственной близости от Коломяг стало пагубно отражаться на деревенской жизни. «Если до этого в Коломягах было спокойно, то теперь началось воровство с огородов и садов, — вспоминает Наталья Малыгина. — Появилось очень много пришлых людей. С этого времени закончилась наша коломяжская идиллия».

Жизнь в Коломягах стала постепенно приходить в упадок. Здесь только и говорили о расселении: коломяжцы постоянно жили под этим дамокловым мечом. Многие перестали заниматься текущим ремонтом своих домов и благоустройством участков: «Зачем, ведь все равно все это скоро пойдет под снос». Подобные разговоры подавляли людей, нагнетали уныние, и Коломяги постепенно погружались в серый мрак. Только снег прикрывал ямы, помойки и плохо отремонтированные крыши. Ожидание близкого конца убивало чувство собственника и хозяина. С другой стороны, тогдашние городские власти оценивали старые деревенские дома в Коломягах по заниженной стоимости — как сараи под снос.

Общее состояние «развала» отразилось и на местной школе (№ 101). В конце 1960-х—начале 1970-х годов она стала постепенно приходить в упадок: старые учителя уходили на пенсию, а новые не спешили приходить на работу в эту окраинную школу района, который со дня на день должен был пойти под снос. Вокруг разрастались новостройки, и сами жители Коломяг стали охотнее отдавать своих детей в новые «городские» школы, гораздо лучше оборудованные. Учебный год 1977—1978 годов стал для школы № 101 последним: она перестала функционировать из-за малочисленного количества учащихся. 28 августа 1979 года школа официально закрылась.

К счастью, здание школы не опустело и не стало бесхозным. Спустя некоторое время на третьем и четвертом этажах разместился филиал Научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности. На втором этаже бывшего школьного здания расположилась библиотека, а на первом этаже с 1983 года обосновался театр «За Черной речкой». Театральным залом стал бывший актовый зал школы. Здесь театр находился до 1993 года, а затем переехал в помещение на Богатырском проспекте...

Читать дальше