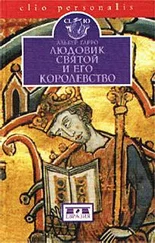

Сам характер этих житий и служил оправданием моего начинания, и таил в себе новую опасность для него. Агиографическое житие — это история, пусть даже повествование строится вокруг проявлений добродетелей и благочестия, и содержит, как правило отдельно, каталог чудес. Я мог бы, перейдя от агиографической биографии ХIII века к исторической биографии конца XIX века, верифицировать ложное противопоставление, которое не так давно пытались реанимировать, между повествовательной историей и историей «структуралистской», которую некогда называли социологической, а еще раньше — институциональной [7]. Но ведь вся история повествовательна, ибо, по определению, развиваясь во времени, в последовательности, она не может не быть связана с повествованием. Но это еще не все. Прежде всего повествование, вопреки тому, что о нем думает большинство (даже историков), не есть нечто спонтанное. Оно — результат целой серии интеллектуальных и научных операций, весь смысл которых в том, чтобы создать зримую кар тину в подтверждение реальности. Оно заключает в себе интерпретацию, а это, в свою очередь, таит в себе серьезную опасность. Ж.-К. Пассерон предупреждал об опасности, которую представляет «любому намерению создать биографию чрезмерное усердие придать ей органический смысл и логичность». Так называемая «биографическая утопия» не только таит опасность внушить, что в исторической биографии «все исполнено смысла» без разбора и критики; быть может, еще большая опасность таится в создании иллюзии того, что она аутентично воссоздает жизнь. Ведь жизнь, а тем более жизнь персонажа, облеченного властью, как в политической, так и в символической реальности, жизнь короля, да притом еще святого, может быть неверно истолкована как предопределенная его функцией и в конечном счете — его совершенством. Не прибавим ли мы к моделям, вдохновлявшим агиографов, еще одну, порожденную исторической риторикой, которую Д. Леви определил как единство «упорядоченной хронологии, цельной и сложившейся личности, действий не по инерции и решений без колебаний»?

Я всячески старался уйти от надуманной логики этой «биографической иллюзии», отвергнутой II. Бурдье. В условиях ХIII века Людовик Святой не шел навстречу своей судьбе святого короля неуклонно, согласно моделям, господствовавшим в его время. Он строил себя и свою эпоху в той же мере, как она строила его. И этот процесс состоял из случайностей, сомнений и выбора. Напрасное желание — представить себе биографию (да и любое историческое явление) иначе, чем через известный нам процесс ее развития. История не ведает сослагательного наклонения. Но надо сознавать, что во многих случаях Людовик Святой, пусть даже сам он полагал, что историей движет Провидение, мог бы действовать иначе. У христианина есть множество способов отреагировать на вызовы Провидения, всецело ему повинуясь. Я попытался показать, что Людовик все больше отваживался принимать одно за другим неожиданные решения. И я то и дело обрываю путеводную нить его биографии и пытаюсь заниматься проблемами, встававшими перед ним на разных этапах его жизни. Попробовал я выявить и трудности, ожидающие историка, задумавшего восстановить эти жизненные моменты. Королевский дуэт, уникальный в истории Франции, который король долгое время являл вместе с матерью, Бланкой Кастильской, не позволяет историку датировать «приход к власти Людовика IX», как это делается в случае Людовика XIV [8]. Получив известие о монгольском нашествии на Центральную Европу, тяжело заболев и оказавшись на грани смерти, выйдя на свободу из мусульманского плена в Египте, возвратившись через шесть лет пребывания в Святой земле в родное королевство, Людовик должен был осуществлять выбор. Он должен был принимать решения, которые в их непредсказуемости создавали персонаж, ставший в конце концов Людовиком Святым. А ведь я упомянул далеко не все важные события, потребовавшие от него решений, чреватых последствиями. Именно в будничности отправления своей королевской функции и в созидании, незримом, неосознанном и полном сомнений созидании своей святости, существование Людовика Святого становится жизнью, которую может попытаться описать биограф.

Д. Леви справедливо утверждает, что «биография конституирует… идеальное место для верификации промежуточного (и тем не менее важного) характера свободы, которым располагают действующие лица, а также для наблюдения за тем, как конкретно функционируют нормативные системы, исполненные противоречий». Я старался оценить границы власти, которой обладал Людовик Святой в силу природы и пластичности монархических институтов середины ХIII века, дать оценку величавому престижу священной королевской власти, еще далеко не абсолютной и строго сосредоточенной на способности исцелять; борьбе короля со временем и пространством, а также с экономикой, хотя даже само это слово было ему неведомо. Я не пытался скрыть противоречия, которыми полнятся личность и жизнь Людовика: противоречия между его склонностью к плотским удовольствиям и его представлениями об обуздании плоти и чревоугодия, противоречия между «веселым» благочестием нищенствующих монахов и строгой аскетической практикой монашеской традиции [9], противоречия между подобающей королю роскошью и скромностью суверена, желанием которого было вести себя если не как самый смиренный из мирян, то, по крайней мере, как смиренный христианин, противоречия между королем, который заявляет: «Нет никого, кто любил бы жизнь так, как я», — и который зачастую идет на смерть, постоянно думает о смерти и о мертвых; противоречия между королем, который все более становится королем Франции и в то же время желает стать королем всего христианского мира.

Читать дальше