Битвы при Усть-реке и Никольском погосте

Князь Семен, присоединяя назначенных в его полк каюков и помещиков, двигался с 18 апреля из Ярославля через Кашин, Углич, Бежецкий Верх, Устюжну Железнопольскую и далее на запад. В начале мая субботним вечером, «яко мало зайти солнцу и вечеряти» [53] Описание боев при Усть-реке и Белой дается на основании летописной повести и комментариев, приведенных в статье АЛО. Иванова (Иванов А. Ю. К событиям 1613 г. в Среднем Помостье // Прошлое Новгорода и Новгородской земли. Великий Новгород., 2000. Ч. 1. С. 12–18).

, он достиг Усть-реки — волости Бежецкой пятины, более 100 верст к западу от Устюжны. Здесь царских ратников скрытно ожидали финские всадники Стрюйка, уже неплохо освоившие местность. Надо сказать, что в течение предыдущих десяти лет финские рейтары из дурной кавалерии немецкого образца переродились в неплохую конницу, способную бороться с легкими всадниками Восточной Европы. Если в 1600 г. они просто разбегались при виде польских гусар, то в 1609 г., под Тверью, решительной атакой разбили «три главные хоругви» поляков-«гушиицев» [54] IlerbstS. Wojna Inflancka 1600–1602. Warszawa, 1938; Видекинд Ю. Указ. соч. С. 70.

. В последующие годы рейтары Делагарди приучились смело и решительно действовать против разного рода разорявших Новгородскую землю разбойников; как правило, они внезапно нападали на их стан, искусно пользуясь своей сплоченностью и дисциплиной. Так и теперь, на рассвете воскресного дня (видимо, 9 мая) финны вброд, «безбедно», перешли р. Уверь и обрушились на стан царских ратников со страшным кличем «Hakkau paalle!» («Кромсай на куски!») [55] В Тридцатилетнюю войну в Германии поражающих своей жестокостью финнов но этому боевому кличу прозвали «Hackapeliter» (Brzezinski R. The Army of Gustavus Adolphus. Ldn., 1993. Vol. 2. P. 8.).

; удар пришелся на ростовских помещиков, которые, похоже, находились в ертоуле (отборном передовом отряде). Однако, на сей раз рейтары столкнулись не с черкасами или «тушинцами», а с порядочно устроенным войском: они уже торжествовали победу над митрополичьими детьми боярскими, как подоспели главные силы русской рати. В жестокой сече был изрублен сам Франс Стрюйк, а многие «немцы» попали в плен и были отправлены в Москву.

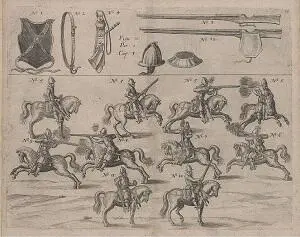

Западноевропейские рейтары ведут стрельбу «караколем»

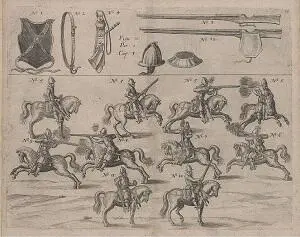

Конные аребузиры начала XVII в.

Оставшиеся в живых бежали к Белой, но Прозоровский не стал их преследовать, не прояснив обстановки и нс зная местности. Судя по всему, целью царского воеводы был выход к Крестцам, где проходил главный тракт, соединявший Москву с Новгородом (через Бронницы), и откуда же лежал путь к Старой Руссе и Пскову. Для этого надо было выйти на большую дорогу к Крестцам от Тихвина, однако, шведы перекрыли ее, расположившись «в рядку на Белой» при переправе через р. Мету. Обход через Боровичи, если там и существовала другая переправа, тоже становился рискованным: над флангом и тылом нависало вражеское войско неизвестной еще численности, с сильной кавалерией, которая могла снова атаковать на переправе или на марше.

Именно поэтому князь Семен предпочел двинуться прямо к устью Белой, в чем ему неожиданно помогли «мужии новгородския с началными людми» — какой-то отряд местных помещиков, который глухой ночью после битвы прибыл к нему в стан. Те провели царское войско меж озер и болот к шведским позициям и указали удобное для «табора» место. Переправа через Мету находилась в устье реки Белой, в районе погостов Прокопьевского и Богородицкого (ныне Любытино) с селением-«рядком»; далее к востоку тихвинская дорога продолжалась вдоль р. Белой еще 15 км, до Никольского погоста в Шереховичах. Именно сюда и выдвинулся Прозоровский, выйдя к дороге немного поодаль от селения. Согласно шведским данным, произошло это около середины мая [56] Sverige krigen… S. 431.

.

Русские позиции у Никольского летописец называет «табором», но по шведским данным, они были усилены тремя острожками из частокола. Возведение подобных укреплений — по образцу «блокгаузов» Морица Оранского— с 1609 г. было правилом для ратников Скопина-Шуйского, ас 1611 г. — и во всех «земских ратях». В походе за войском перевозились готовые колья, позволявшие быстро соорудить заграждение от вражеской конницы, после чего укрепление усиливалось рвами, валами и частоколами. Все эти приемы были перенесены из Нидерландов офицерами корпуса Делагарди [57] Бибиков Г. Н. Опыт военной реформы 1609–1610 гг. II Исторические записки. М., 1946. Т. 19. С. 3–16.

, и теперь русские с большим успехом обернули их против своих недавних «учителей».

Читать дальше

![Олег Куц - Азовское осадное сидение 1641 года [Оборона донскими казаками крепости Азов]](/books/28706/oleg-kuc-azovskoe-osadnoe-sidenie-1641-goda-oboro-thumb.webp)

![Альбер Камю - Калигула. Недоразумение. Осадное положение. Праведники [litres]](/books/436698/alber-kamyu-kaligula-nedorazumenie-osadnoe-polozh-thumb.webp)