Помимо запорожской «ездящей пехоты», с 1612 г. в составе шведско-новгородских войск действовала еще и настоящая польско-литовская конница — 300 поляков, литовцев и черкас, которые ушли от Ходкевича в 1611 г. по окончании ливонских кампаний — также из-за неуплаты заслуженного жалования. Делагарди не только стал выплачивать им «корм», активно используя в боевых действиях — эти литовцы стали получать от него поместья в Новгородской земле, выморочные или же изъятые у «изменников». По роду службы это были, скорее всего, и легковооруженные всадники («казаки»), и копейщики — «пятигорцы» и «гусары»: польско-литовская конница того времени состояла из этих бойцов почти в равной пропорции. Под Тихвином одну конную розу возглавлял ротмистр Холаим Иванов [38] Видекинд Ю. Указ. соч. С. 243; Акты Московского государства… С. 88 (№ 55).

.

Новгородские дворяне, дети боярские и новокрещены

В марте 1613 г. в Новгороде была собрана сводная из представителей всех пятин сотня кн. Федора Черного-Оболенского, которая должна была принять участие в походе Эверта Горна в Старую Руссу — против возможных набегов черкас [39] Кобзарева Е. И. Новгородское дворянство на службе у шведов в период оккупации города (1611–1615 гг.) // Россия и Швеция в средневековье и повое время. М., 2002. С. 103–118.

. Через три месяца русские подданные шведского королевича были брошены и под стены Тихвина. Многих из них Делагарди искусно ввел в заблуждение, представив царя Михаила очередным безвольным ставленником казаков; от служилых людей требовалось делом показать верность Карлу Филиппу, прибытие которого в Выборг ожидалось со дня на день. Кстати, 7 августа, уже из Выборга, принц и сам потребовал «над теми воры-изменники, которые на Тихфине… поиск учинити» [40] Дополнения к Актам историческим… Т. II. С. 10 (№ 6).

. Дворяне и дети боярские (до 300 чел.) выступили в поход во главе с самим боярином кн. Одоевским. Среди них выделялся небольшой отряд новгородских новокрещенов — потомков казанских и иных татар, которых со времен Ивана Грозного русские цари селили в Новгороде. Вместе с тем, стрельцы, остававшиеся на службе Новгородского правительства, как правило, использовались лишь в гарнизонах — в их верности шведы испытывали большие сомнения.

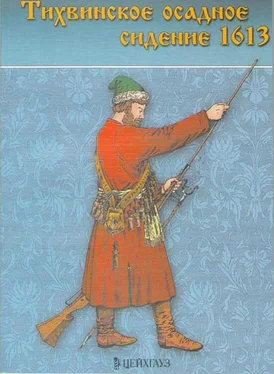

Польский гусарский ротмистр 1-й четв. XVII в.

* * *

Итак, с обеих сторон воевали профессионалы с немалым боевым опытом; каждый отряд отличался своим особенным образом действий, но в целом ни один из них не выделялся каким-то превосходством, связанным с присущими только ему вооружением и тактикой. Зато великая разница существовала в моральном настрое войск. По образному выражению К. Ф. фон Клаузевица, на войне «физические явления подобны деревянной рукоятке, в то время как моральные представляют подлинный отточенный клинок, выкованный из благородного металла» [41] Клаузевиц К. фон. О войне. СПб., 2002. Т. 1. С. 234.

. Мало того, что армия Делагарди являла собой многоязычный сброд, выдающийся по разнообразию объединявшихся в ней конфессий (православные, униаты, католики и протестанты всевозможных типов) — это были подданные разных государей. Одни уже с большими сомнениями шли в бой за шведского кандидата на царский трон, другие верно служили Густаву Адольфу, а третьи, уйдя от польского короля к шведскому, с такой же легкостью были готовы вновь поменять сюзерена. Польских и западноевропейских наемников роднил общий моральный кодекс, в котором главной мотивацией честной службы выступало аккуратно выплачиваемое высокое жалование и богатая добыча.

Нельзя утверждать, что к корыстным целям не стремились и многие ратники князя Прозоровского. В 1613 г. русской рати было далеко до старого войска с его дисциплиной и стойкостью — ведь станичниками по большей части были недавние мирные жители, чуждые наследственным традициям государева служилого человека. Из обихода еще не вышли общие советы воевод со своими подчиненными, на которых вольные люди отстаивали свое мнение; принятое решение в обязательном порядке подтверждалось авторитетнейшими атаманами, а в состав гонцов за помощью и «сеунщиков» включались, наряду с дворянами, доверенные «от всего войска» казаки. В критические моменты битв воеводам приходилось взывать не к «чести» и «породе» былых царских ратников, а к ценностям, более присущим простым людям — чаще всего, напоминать о присяге Государю и прежней «службе» и вновь приводить к «крестному целованию» на верность своим сотоварищам и, в случае с обороной Тихвина — «Дому Пречистой Богородицы».

Читать дальше

![Олег Куц - Азовское осадное сидение 1641 года [Оборона донскими казаками крепости Азов]](/books/28706/oleg-kuc-azovskoe-osadnoe-sidenie-1641-goda-oboro-thumb.webp)

![Альбер Камю - Калигула. Недоразумение. Осадное положение. Праведники [litres]](/books/436698/alber-kamyu-kaligula-nedorazumenie-osadnoe-polozh-thumb.webp)