Волость Удомля включала в себя несколько погостов (приходов, объединявших окрестные деревни), а также два небольших монастыря. Скорее всего, казаки укрепились на месте одного из них, омываемом с трех сторон водами озер Удомля и Песьво. При монастырях существовали дворы и «рядки», а озера были богаты рыбой, что давало возможность прокормиться, не нарушая казачьей заповеди па крестьянский труд. Как вольным людям, осаждавшим Москву, стало известно о выгодах этого места, может прояснить история этих земель.

После присоединения Новгородского государства к Москве Удомля, конфискованная у новгородского архиепископа, долгое время была «черной волостью», оброк с которой шел на содержание наместника. Однако, с отменой наместничеств (1556 г.) все эти земли пошли в поместную раздачу, причем значительную часть испомещенных составили астраханские татары и новокрещены: Иван Грозный активно использовал служилых татар в Ливонской войне 1558–1583 гг. Такая перемена нанесла жесточайший улар по местному населению волости, которая к концу войны практически запустела. Этому способствовала и частая смена личного состава помещиков, первая — при опричном погроме Новгорода (1570 г.), а вторая — в конце Ливонской войны. В 1583 г. после поражения от Стефана Батория и эвакуации русского населения «ливонских городов», на земли волости были переведены татары-новокрещены из-под Юрьева Ливонского и конные «говейские казаки» [47] Неволин А. К. О пятинах и погостах Новгородских в XVI веке. Спб., 1853 (Записки Ими. Русского географического общества. Кн. VIII). С. 199–201, 332–336.

. Последние представляли собой отряд вольных людей, которых в 1578–1579 гг. царские воеводы прибрали в гарнизон крепости Говье (Адзель, ныне пос. Гауйена в Латвии) нести конную службу за счет завоеванных деревень и денежного жалования [48] Памятники истории Восточной Европы: Источники ХV–ХVІІ вв. Т. III. Документы Ливонской войны 1571–1580 гг. М. — Варшава, 1998. С. 92, 93.

. Поскольку подобные «приборные» казаки и прочие разные люди старой службы, вообще, занимали видное место в станицах вольных людей Смутного времени, кто-то из них, по всей видимости, и привел ватагу Плещеева на Удомлю.

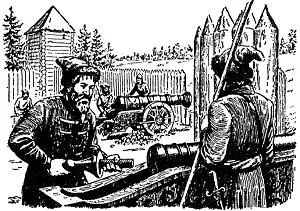

Русские пушкари в остроге

Должно быть, шведы не ожидали нападения: по словам Плещеева, новоторжцы давно уже «с немцами ссылались и всякими товары торговали без ведома бояр». Изгнав их из Удомли, казаки, по обычаю Подмосковных ополчений, соорудили полевое укрепление из вала и частокола («острожек») и принялись за «сбор кормов» и прочие привычные реквизиции «в пользу ратных людей». При всех мерах обороны, они явно не думали, что окажутся в эпицентре военных событий.

Первым озаботился прекращением разбоев и защитой крестьян новоторжский воевода, который известил московских бояр, что Плещеев бежал из Торжка, «прибрал к себе воров и стал в острошке в Новгороцком уезде… и крестьян грабят, и насильства чинят великие». Бояре уже 18 марта распорядились выслать на Удомлю карательный отряд — «дворян, и детей боярских, и стрельцов — а велели б» этих воров, «переимав, к себе привести» и посадить в тюрьму. Правда, положение Торжка был слишком опасным, чтобы ослабить гарнизон хоть на время, и станичники продолжали «приставничать» в окрестностях, «побивая», где можно, «немецких людей» еще больше месяца. В конце апреля князь Прозоровский, прослышав об отряде Плещеева, решил привлечь его к себе. С этой целью воевода направил к казакам, пожалуй, самого авторитетного и надежного атамана своей рати — Максима Чекушникова. Атаман успешно справился с поручением, причем на казачьем кругу ему пришлось действовать не только убеждением, но и угрозами: по словам Смирного Иванова, Максим вместе с казаком своей станицы Лёвкой Золотовым «силой» привели их отряд к присяге Михаилу Федоровичу [49] Лукичев М. П. Документы о национально-освободительной борьбе в России в 1612–1613 гг. // Лукичев М. П. Боярские книги XVII века: Труды по истории и источниковедению. М., 2004. С. 226, 231–233; Акты Московского государства… С. 89 (№ 55).

.

Вскоре после этой присяги, если верить хронологии позднейшей челобитной Леонтия Плещеева, его острожек на Удомле был атакован войсками «неметцких воеводок Френцрука да Ирика Берса». В указанных военачальниках нетрудно узнать полковника Франса Стрюйка и Эрика Бёрьессона, командира личного корнета Делагарди. Их части уже в начале 1612 г. обосновались в Усгь-реке, приведя к присяге Карлу Филиппу окрестное население, а 25 февраля участвовали в разгроме полковника Наливайки при Боровичах [50] Sverige krigen… S. 388–391,400, 401.

. В марте 1613 г. полковник Стрюйк во главе своего прежнего отряда отправился из Новгорода в поход «за Онег», но вынужден был повернуть к Удомле. Роты Стрюйка и Делагарди насчитывали 450 всадников — втрое больше, чем у Плещеева, — так что в ходе жестоких приступов казаки едва «отсиделись» в своем острожке от шведов. С приближением Прозоровского шведы были вынуждены отойти к Усть-реке, оставив в волости какой-то отряд для наблюдения за казаками [51] В мае 1613 г. Прозоровский писал, что «стоят немецкие люди в Устьретецких волостях, в Удомленском погосте и в рядку на Белой» (Разрядные книги 1598–1638 гг. С. 243).

. Итак, весьма похоже, что планы Делагарди по продвижению на восток были сорваны неожиданным для всех появлением этой самовольной казачьей ватаги, привлекшей к себе направленный было «за Онег» отряд. С подходом царского войска Леонтий Плещеев был вынужден поступить под начало воеводы Прозоровского, хотя впоследствии он заносчиво писал, что это «князь Семен и Левонтей [52] Леонтий Андреевич Вельяминов — второй воевода царской рати, «товарищ» князя Прозоровского.

сошлись со мною в Усть-реке»…

Читать дальше

![Олег Куц - Азовское осадное сидение 1641 года [Оборона донскими казаками крепости Азов]](/books/28706/oleg-kuc-azovskoe-osadnoe-sidenie-1641-goda-oboro-thumb.webp)

![Альбер Камю - Калигула. Недоразумение. Осадное положение. Праведники [litres]](/books/436698/alber-kamyu-kaligula-nedorazumenie-osadnoe-polozh-thumb.webp)