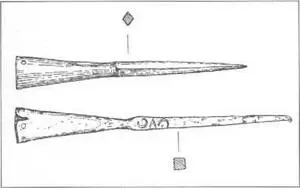

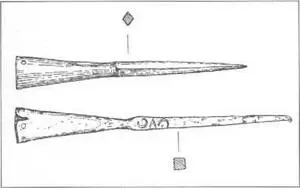

Наконечники начала XVII в.

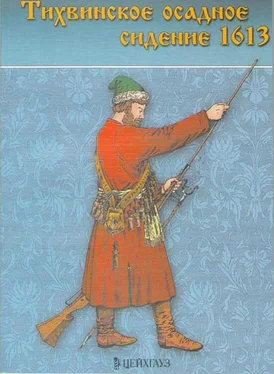

После сдачи «на имя Карла Филиппа» в городах в знак «союза» шведов и новгородцев, продолжали действовать воеводы из новгородских дворян, особо преданных новой власти. Они начальствовали над местными русскими ратниками, но в своих полномочиях сильно ограничивались шведскими офицерами. В Тихвине русскую часть администрации представляли игумен Онуфрий — настоятель Успенского монастыря, которому и принадлежал Тихвинский посад, — и воевода Андрей Григорьевич Трусов. Последнему весной 1613 г. был подчинен сильный отряд ратных людей, собранный в Тихвине для поддержки шведского войска. Помимо местных помещиков — детей боярских Обонежской и Бежецкой пятин — в город были введены две сотни приказа ивангородских стрельцов головы Ивана Герасимовича Ушакова, под началом сотников Ивана Шипилова и Петра Уварова. Отряды городовых стрельцов Новгородской земли были сильно обескровлены и перемешаны в ходе долгой войны, и в число 200 пятидесятников, десятников и рядовых, помимо ивангородских, входили еще стрельцы из Ладоги и Орехова [61] РГАДА. Ф. 210. Разряд. Дополнительные описи. Оп. 17. № 8. Ст. 4. Л. 3, 4.

. Гарнизон Ивангорода сдался на имя Карла Филиппа только 3 декабря 1612 г. из-за крайнего истощения, сражавшись со шведами более трех лет, и можно представить себе настрой выведенных из него стрельцов. Шведский комендант Йоханн Делакумбе («Иван Лакумбов» русской летописи) разместил своих солдат внутри укреплений Успенского монастыря-всего 120 чел. по русскому источнику или 60 по рапорту Делагарди королю [62] Видекинд ІО. Указ. соч. С. 256; Sverige krigcn… S. 434.

.

Получив известие о приходе царского войска в Усть-реку, русские власти Тихвина задумали сдать ему город: волость находилась всего в 130 верстах от монастыря, и дорога туда была хорошо известна местным ремесленным и торговым людям [63] Сербина К. Н. Очерки из социально-экономической истории русского города: Тихвинский посад в XVI–XVII вв. М.-Л., 1951. С. 145, 239.

. Жители города активно вели борьбу против «тушинцев». а затем против шведов, участвуя в осаде Ладоги (1610 г.); и посад, и монастырь сильно пострадали после сдачи на имя королевича (в 1611–1612 гг.), так что каких-то оснований для приверженности новой власти у тихвинцев не было. Настоятель Успенского монастыря (который до 1611 г. фактически руководил борьбой местных жителей со шведами) довольно неожиданно встретил поддержку и у назначенного из Новгорода русского воеводы. Трусовы принадлежали к верхушке нов-I городских служилых людей «по отечеству», занимая видные места в войске и местной администрации. Василий Иванович (двоюродный брат воеводы), дворянин Водской пятины, бился во главе сотни новгородцев с Болотниковым под Тулой (1607 г.); Ларион и Богдан Трусовы упоминаются как головы «земских ратных людей» Каргополя и Белоозера (1609 г.) [64] Акты исторические. СПб., 1841. Т. 2. С. 175 (№ 150); Народное движение… С. 267.

. Сам Андрей Григорьевич, дворянин Обонежской пятины, до назначения в Тихвин числился воеводой в Устюжне. В «безгосударное время» Трусовы поначалу присягнули Карлу Филиппу и закрепились в первых рядах местной администрации: Василий Иванович был даже назначен главным судьей по сбору пошлин. Однако, известие об избрании на царство Михаила Романова изменило их дальнейшую судьбу. Дело в том, что и они, и их предки издавна состояли в каких-то тесных отношениях еще с Федором (Филаретом) Никитичем и даже с дедом Государя боярином Никитой Романовичем и хорошо помнили их «давную милость и взыскание». Предположительно, некоторые из Трусовых начинали службу в боярских свитах Захарьиных-Юрьевых [65] Эскин Ю. М. Местническое дело К. А. Трусов — князь Ф. Ф. Волконский как источник по истории Тихвинского восстания 1613 г. // Российское государство в XIV XVII вв.: Сборник статей, посвященный 75-летию со дня рождения Ю. Г. Алексеева. СПб., 2002. С. 300–307.

.

Свою «службу» новому царю Трусовы начали единодушно, всем родом: если Василий Иванович вместе с дьяками воеводской приказной избы стали регулярно сообщать в Москву «тайные вести» о происходящем в Новгороде, то Андрей Григорьевич задумал передать в руки нового Государя Тихвин. В середине мая, узнав о приходе его полков к Усть-реке, он отправил к Прозоровскому своего подчиненного, новгородца Бежецкой пятины Микиту Кулибакина с несколькими грамотами — видимо, не только от воеводы, но и от игумена и иных тихвинцев. Микита с честью выполнил опасное поручение [66] «За посылку, как был послан ко князю Семену Прозоровскому с Тихвины з грамоты», он получил прибавку к поместному окладу в 50 четей, да 2 рубля денег четвертного жалования — сверх награды за последующее «тихвинское осадное сидение» (Народное движение… С. 248).

.

Читать дальше

![Олег Куц - Азовское осадное сидение 1641 года [Оборона донскими казаками крепости Азов]](/books/28706/oleg-kuc-azovskoe-osadnoe-sidenie-1641-goda-oboro-thumb.webp)

![Альбер Камю - Калигула. Недоразумение. Осадное положение. Праведники [litres]](/books/436698/alber-kamyu-kaligula-nedorazumenie-osadnoe-polozh-thumb.webp)