Бывало и так, что те, кто проводил кампанию, сами принадлежали к группам, против которых она официально была направлена. Карим Токтабаев (Кәрім Тоқтабаев), в прошлом член руководящего комитета Алаш-Орды в Тургайской области, стал членом комиссии крайкома по конфискации байских хозяйств, контролировавшей общие показатели кампании и выступавшей арбитром в дискуссиях о судьбе того или иного индивида. Кроме того, он являлся уполномоченным крайкома по конфискации в Семипалатинском округе, где имела место масштабная атака партии на Алаш-Орду. В последующие годы Токтабаев продолжал служить на важнейших постах в республиканской бюрократии. С 1929 по 1931 год он был наркомом земледелия Казахстана, а с 1931 по 1933 год – председателем постоянного представительства Казахской ССР при ВЦИК в Москве. Осенью 1933 года он был арестован и умер в ссылке в Воронеже в 1936 году 479 479 Кто есть кто в Казахстане. С. 1040.

. Как показывают примеры Токтабаева, Ауэзова и Асфендиарова, хотя ради нужд власти категорию «бай» можно было расширить, точно так же ее можно было – в случае политической необходимости – и сузить 480 480 На это обращает внимание и Оайон: Ohayon I. La sédentarisation des Kazakhs. Р. 57.

.

В своем влиятельном труде «Благими намерениями государства» ученый Джеймс К. Скотт исследовал неудачи некоторых государственных проектов по переустройству общества, включая и коллективизацию в РСФСР. Он подчеркнул, что местные практические навыки, savoir faire, могли бы позволить исправить ошибки авторитарного государственного планирования, того, что он назвал «высоким модернизмом» 481 481 Scott J.C. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven, 1998. Chap. 9 (рус. пер.: Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни. М., 2010).

. Однако пример Малого Октября в Казахстане как будто противоречит выводам Скотта по поводу авторитарного государственного планирования. Сама конструкция этого государственного проекта по переустройству общества была нацелена не на отталкивание, а на привлечение и поощрение местных участников. ЦК и ОГПУ наметили общие контуры программы (общее число байских хозяйств, подлежащих конфискации, и их административное распределение), но осуществление важнейших сторон этой программы было поручено самим казахам. Как показала эта глава, участие казахов стало главным фактором, определившим и характер кампании (кого она затронула, а кого – нет), и размах насилия. В данном случае местные ноу-хау не смягчили ошибок авторитарного государственного планирования, а скорее лишь усугубили кризис. В результате конфискационной кампании казахское общество начало разрушаться изнутри.

С точки зрения московского руководства, многие результаты Малого Октября можно было считать успешными. В результате кампании в казахском обществе произошла частичная социальная революция, нейтрализовавшая сопротивление таких «врагов», как алашординцы и «белая кость», ханы, султаны и торе. Ряды советской бюрократии начали пополняться «черной костью» – в противовес царскому времени, когда казахи, взаимодействовавшие с властью, обычно принадлежали к «белой кости». Вовлеченность казахских уполномоченных в кампанию по конфискации сделала их участниками и выгодополучателями государственных программ. Эта кампания позволила руководству начать создание местных партийных и бюрократических органов, необходимых для проведения коллективизации.

Но кампания по конфискации байских хозяйств имела и неожиданные последствия, отчасти предвещавшие проблемы самой коллективизации. Во многих частях республики местной бюрократии почти не было, и алма-атинскому руководству было нелегко не только руководить кампанией, но и получать достоверную информацию о ходе событий. Чтобы избежать конфискации, множество казахов обратились в бегство. Таким образом, кампания, которая планировалась как первый этап в превращении казахов в оседлое население, фактически способствовала не сокращению, а увеличению движения населения в республике. Вызванные ею опустошения усугубила коллективизация, которая началась зимой 1929/1930 года.

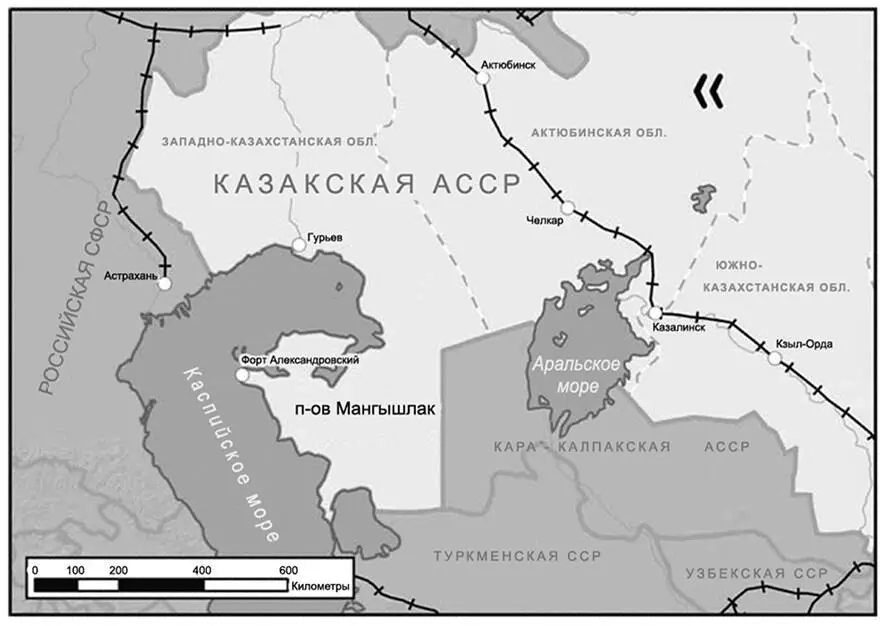

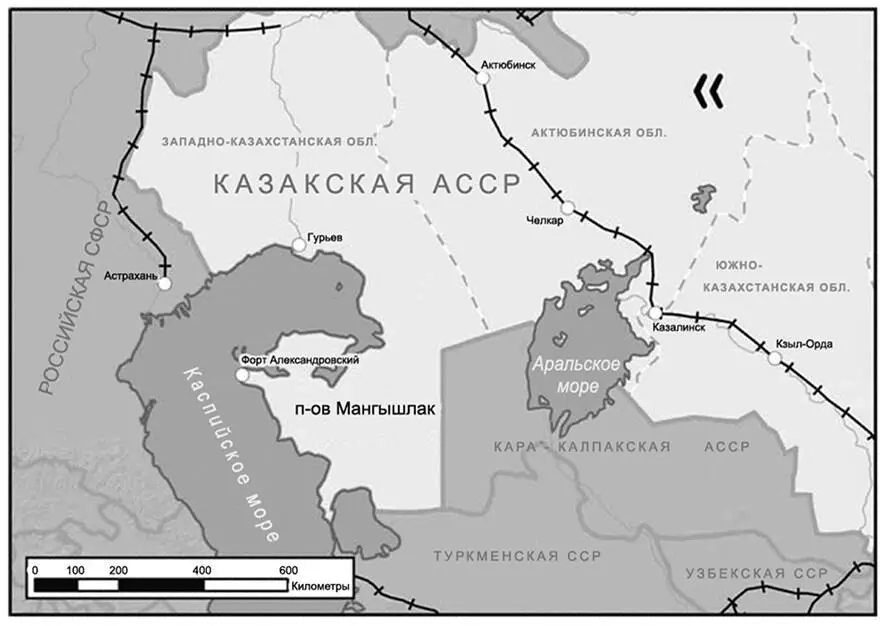

Карта 3. Западный Казахстан в 1933 году

Глава 4

КОЧЕВНИКИ В ОСАДЕ

Первая волна коллективизации в Казахстане

В конце 1929 года ЦК дал санкцию на запуск ключевого элемента пятилетнего плана – форсированной коллективизации. Большевики никогда в полной мере не принимали нэп – политику, в рамках которой крестьяне-единоличники продавали свой хлеб государству, и это неприятие проявилось особенно ярко в 1927–1928 годах, когда на государственных рынках наблюдалась сильнейшая нехватка хлеба. К концу 1929 года ряд факторов, в том числе экономические решения, события на международной арене, внутренняя политика и идеологические соображения, перевесили чашу весов в пользу форсированной коллективизации 482 482 Моше Левин отстаивает точку зрения, что нэп оказался подорван в результате экономических действий режима, в первую очередь в результате «непоследовательной политики цен на зерно» ( Lewin M. The Making of the Soviet System. Chap. 4). Другие ученые считают, что причиной отказа партии от нэпа стал упор на тяжелую промышленность, обусловленный опасениями по поводу национальной безопасности. См.: Carr E.H. The Russian Revolution from Lenin to Stalin, 1917–1929. New York, 2004; Davies R.W. The Socialist Offensive. P. 36, 403; Nove А. An Economic History of the USSR 1917–1991. New York, 1992. Р. 117–118. Ревизионисты, напротив, утверждают, что именно народ сыграл большую роль в падении нэпа и оказал социальную поддержку стремительным изменениям первой пятилетки. О рабочем классе Москвы см.: Chase W. Workers, Society, and the Soviet State: Labor and Life in Moscow, 1918–1929. Chicago, 1987. О возникновении нового класса советских бюрократов, заинтересованных в преобразованиях, см.: Fitzpatrick S., ed. Cultural Revolution in Russia, 1928–1931. Bloomington, 1977. Олег Хлевнюк обращает внимание прежде всего на конфликтующие интересы различных ведомств в рамках сталинской системы: Khlevniuk О. Master of the House: Stalin and His Inner Circle / Transl. by N. Seligman Favorov. New Haven, 2009.

. Сталин отказался от нэпа и провозгласил первую пятилетку – масштабную программу по трансформации Советского государства. Планировалось провести индустриализацию с опорой на сельское хозяйство. Советская власть стремилась при помощи коллективизации взять под контроль запасы продовольствия и повысить его производство: хлеб планировалось продавать за иностранную валюту, используя ее для финансирования масштабных промышленных проектов, без которых построение социализма считалось немыслимым. Как хлеб, так и мясо следовало выкачивать из деревни, чтобы кормить растущее число голодных промышленных рабочих.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу