Историю ассириологии нельзя представить себе без пастора Эдварда Хинкса. Он был священником и доктором теологии, на портретах он скорее похож на кабинетного ученого, нежели на предприимчивого полевого археолога. Хинкс и в самом деле ни разу не посетил места раскопок. Однако то, что происходило между 1846 и 1850 годами на его рабочем столе, было подлинной решающей битвой за дешифровку вавилонской клинописи, и хилый, в очках, священник вышел из нее с блистательной победой.

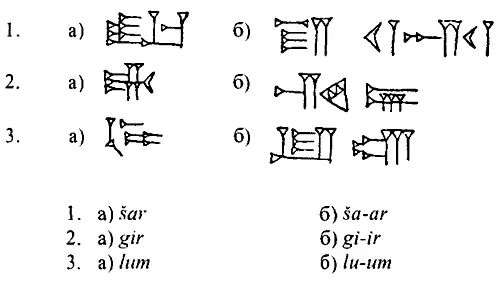

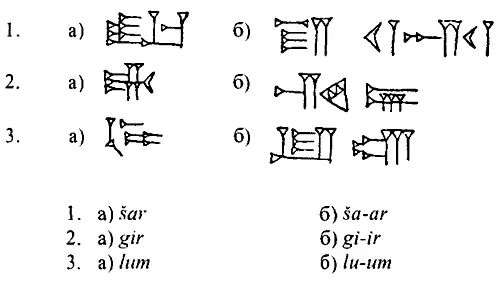

1850 год, тот самый, когда Роулинсон готов был вот-вот «потерять всякую надежду», принес весьма важные открытия, сделанные нашим ирландцем и наконец поставившие на ноги молодую науку. Хинкс объявил, что вавилонское письмо не знает знаков, выражающих простые согласные звуки (а значит, не знает и отдельных букв). Оно имеет слоговые знаки типа «гласный + согласный», например, ab, ir и т. д., или «согласный + гласный» вроде da, ki и т. п. (семь левенстьерновских r были не чем иным, как слоговыми знаками ar, ir, er, ur, ra, ri, ru ); кроме этих «простых» слоговых знаков имеются также «комплексные», составленные по типу «согласный + гласный + согласный», например, kan, mur и т. д. В свою очередь, эти последние — и здесь мы подходим к самому важному открытию — могут передаваться и в комплексном написании ( kan, mur ), и в «ломаном», разложенном на две части ( ka-an, mu-ur ).

Рис. 88. Чередование слоговых знаков в комплексном и «ломаном» написании.

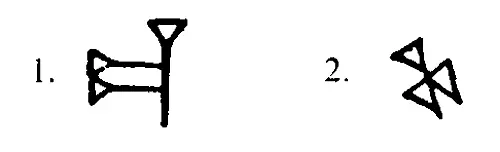

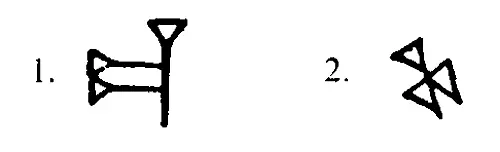

Рис. 89. Два знака, которые можно было использовать как идеограммы, детерминативы и слоговые знаки. 1. а) идеограмма isu «дерево (материал)»; б) детерминатив перед названиями деревьев и деревянных предметов; в) слоговой знак iz (is и т. д.). 2. а) идеограмма mtãu «страна» и šãdu «гора»; б) детерминатив перед названиями стран и гор; в) слоговой знак kur, mat, šat, nat, gin и т. д.

Сверх того Хинкс, пользуясь исключительно тонкими методами исследования (ведь он прошел хорошую школу), открыл другое свойство вавилонской клинописи: один и тот же знак употреблялся как идеограмма, то есть знак-слово, слоговой знак и детерминатив. Вавилонские клиполисные знаки оказались «многозначными».

Это открытие Хинкса поначалу едва ли способствовало росту доверия к дешифровке и среди специалистов, и среди дилетантов.

Одновременно Хинкс опознал и определил значительную часть детерминативов.

Самое же интересное, что он всей душой был предан изучению иероглифов и, вероятно, никогда так и не занялся бы клинописью, если бы на эту дорогу не привело его открытие Ниневии, вызвавшее огромный отклик во всей Европе.

Две другие опоры для воздвигающегося здания дешифровки клинописи поставили два исследователя, а третью создала удачная находка.

Первым исследователем был Ботта, о котором кое-кто отзывался с излишней резкостью, особенно упирая на то обстоятельство, что он не был археологом. Этот необычайно многосторонний человек, врач и дипломат по профессии, естествоиспытатель по склонности, вполне заслуживает и того, чтобы считаться одним из дешифровщиков. Мысли Ботта постоянно вращались вокруг надписей из дворца Саргона, скопированных по его приказу. И тут ему бросилось в глаза, что многие надписи имели, по-видимому, одинаковое содержание. Но если в одной надписи в каком-либо месте стояли идеограммы, то в другой в том же самом месте могли находиться фонетические группы знаков. Такие параллели дали возможность постепенно выяснить произношение подобных слов-знаков, и Ботта сформулировал важный вывод о том, что одно и то же слово может передаваться как идеограммой, так и группой слоговых знаков.

Будто бы для того, чтобы внести свой вклад в эту «путаницу», Роулинсон, увенчавший в 1851 году свои работы в Бехистуне изданием вавилонской версии, открыл, что один и тот же слоговой знак может иметь несколько произношений, иначе — может быть «полифоном». И это была самая подлинная, не оставляющая места для сомнений полифония, которую не следует, между прочим, смешивать ни с основанной на более ранних неубедительных выводах «омофонией», ни с приведенной выше и иллюстрируемой рис. 89 «многозначимостью» знаков. Постоянно сравнивая образцы надписей, Роулинсон опознал полифоны в значительной части вавилоно-ассирийских клинописных знаков. Свою теорию он подкрепил списком из более чем двухсот знаков, и этот список до сих пор не потерял своего значения.

Читать дальше