1 ...5 6 7 9 10 11 ...282

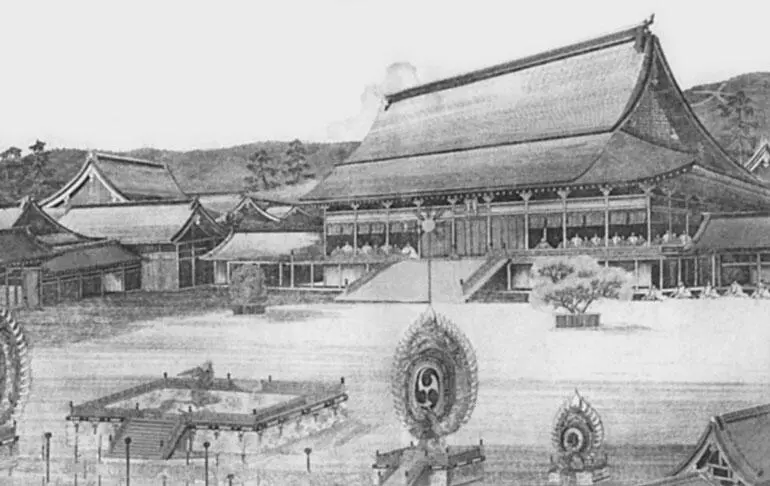

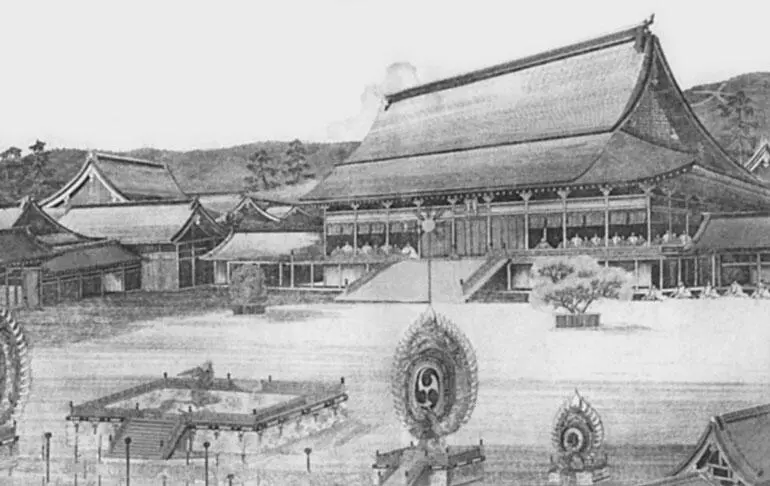

Тронный зал дворца Госё

Тронный зал дворца Госё

Система заложничества приводила к тому, что дети князей воспитывались в Эдо и теряли связи с той землей и с теми людьми, которыми им предстояло управлять. Многие из них считали себя столичными жителями, обитатели их собственных княжеств представлялись им «деревенщиной». Эта система имела и другой важный побочный эффект: развитие сферы обслуживания. В начале XIX века Эдо был самым большим городом в мире – более миллиона жителей. Это были чиновники сёгуната, князья со своими огромными свитами, ремесленники, торговцы, работники развитой сферы обслуживания. Население Эдо в значительной степени состояло из командировочных мужчин, а им требовались гостиницы, едальни, бани, публичные дома, театры…

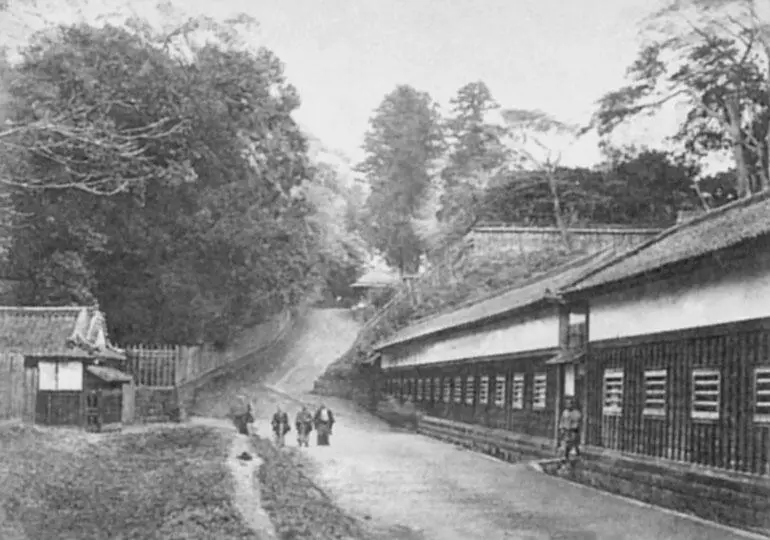

Княжества имели в Эдо свои усадьбы-резиденции. Они обладали экстерриториальностью – преступник мог скрыться там и сёгунат не имел легальной возможности вытребовать его. В этом смысле резиденции княжеств походили на посольства иностранных государств. Княжества имели собственные войска, правительство и не платили общенациональных налогов. Бюджет «страны» состоял из тех средств (в основном натуральной подати), которые получал сёгунат на территории, находившейся под его непосредственным управлением. Эта территория была достаточно велика, но доходов на проведение «общенациональной» политики, разумеется, не хватало. Князья могли согласиться поучаствовать в какой-нибудь совместной акции (например, отремонтировать дворец императора), но принудить их было нельзя. Страна была покрыта сетью застав, мосты и дороги не строились в достаточном количестве – Токугава опасались несанкционированного передвижения оппозиционных сил. В случае опасности князья были обязаны поставлять центральной власти в Эдо свои войска, но в условиях отсутствия внешней угрозы их главная обязанность превращалась в фикцию.

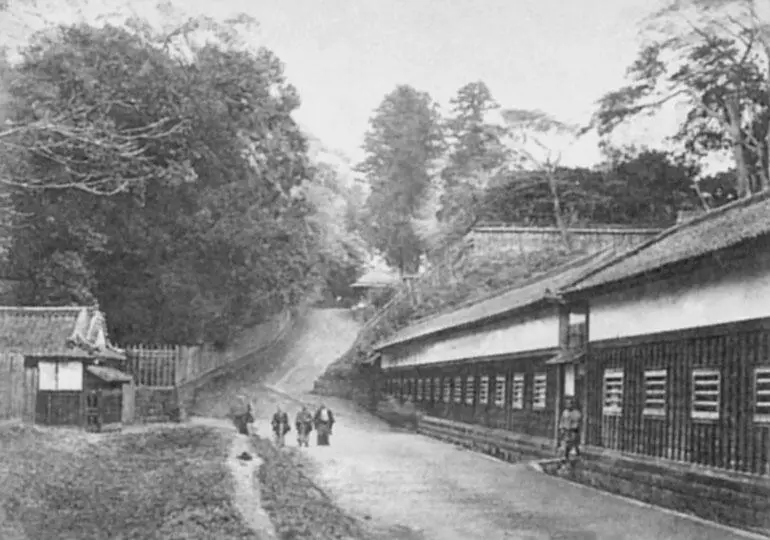

Резиденция княжества Сацума в Эдо

Князья вроде бы и подчинялись сёгуну, но все они делились на «чистых» и не очень. Когда основатель династии Токугава Иэясу пришел к власти, он поделил князей (даймё, букв. «большое имя») на несколько категорий. Главными из них были следующие: «родственники» («симпан даймё», они состояли в родственных отношениях с домом Токугава); «союзники» («фудай даймё»), поддержавшие основателя сёгуната Иэясу в его борьбе за объединение страны; «внешние князья» («тодзама даймё»), сражавшиеся против Иэясу. Хотя со времени окончания гражданской войны прошло два с половиной века, это деление продолжало сохраняться и никакой возможности перейти из одной категории в другую не существовало. Историческая память в Японии длинна, и «внешние князья» никогда не забывали, что их предки проиграли войну. Многие из них жаждали мести. Однако Токугава создали превосходную систему сыска, горизонтальной солидарности князьям не хватало, и за два с половиной века существования династии Токугава сёгунату ни разу не пришлось применять по отношению к князьям вооруженную силу.

Словом, сёгунату Токугава удалось создать конструкцию, благодаря которой страна длительное время пребывала в мире, но в основе этой конструкции были заложены такие решения, которые привели к распаду пирамиды власти при первом соприкосновении с внешним миром, от которого с таким тщанием закрывалась политическая элита. Это произошло к середине XIX века, когда западные державы стали требовать «открыть страну» все настойчивее. Хотя князья столь долгое время не поднимали никаких восстаний, многие из них вышли из подчинения, как только почувствовали, что поводья ослабли. На поверку оказалось, что лоскутное одеяло, составленное из лояльных прежде княжеств, не выдержало проверки на прочность. Это одеяло было сшито суровыми нитками, но оно все равно оставалось лоскутным.

События разворачивались в замке Эдо, обитатели дворца Госё в Киото были заняты «повторением прожитого»: церемониями и переживанием былого величия. Многим казалось, что так будет продолжаться вечно. И оказались неправы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Мещеряков - Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения]](/books/393699/aleksandr-mecheryakov-terra-nipponica-sreda-obitani-thumb.webp)