Требования к слушателям были очень высокие. Из 26 студентов приват-доцентами и профессорами российских университетов стали только 15 человек. Как и в группе Сперанского три с лишним десятилетия назад, часть студентов оказалась восприимчивой к либеральным идеям, поляк Фома (Тадеуш) Семирадский даже использовал учебу в Русском институте как прикрытие своей социал-демократической деятельности.

Возвращавшихся из-за границы «берлинцев» на российских юридических факультетах нередко воспринимали как баловней судьбы, потому что им еще до сдачи экзамена на магистра гарантировались трудоустройство, право чтения своего лекционного курса и защиты диссертации, а следовательно, повышенное жалованье.

«Но, так или иначе, — пишет в своем исследовании директор Санкт-Петербургского филиала Центра изучения римского права Антон Дмитриевич Рудоквас, [4] Рудоквас Л. Д. — кандидат исторических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры РФ, директор Санкт-Петербургского филиала центра изучения римского права.

— нельзя не признать, что именно выпускники Берлинского института определили высокий уровень российской юридической романистики начала XX в., тот уровень, которого она не имела ни до, ни после этого периода».

Первые русские салоны

Николаевская Россия считалась весьма душным местом, оттуда, как тогда говорили, «все русское рвалось в Берлин». Прусская столица почиталась свободным городом, где легко дышалось и хорошо писалось, хотя его законопослушные граждане ложились спать «гораздо раньше куриц». Поэтому туда неудержимо тянуло молодых российских либералов-западников.

В конце первой половины XIX в. в Берлине образовались два центра общения русских «колонистов»: кружок Станкевича, объединявший в основном русских студентов, приехавших за «вторым дипломом» в Берлин, и литературно-философский салон Фроловой, который посещали многие представители немецкой культурной элиты тех лет.

Берлинский кружок Станкевича был проекцией на Берлин московского литературно-философского объединения молодых людей, сгруппировавшихся на основе увлечения философией, эстетикой и литературой во время обучения в Московском университете в первой половине 1830-х гг. Сохранив дружеские отношения после завершения учебы в российской столице, они отправились в столицу прусскую за новыми знаниями. По словам Герцена, их роднило «…глубокое чувство отчуждения от официальной России, от среды, их окружавшей… Основной задачей русской интеллигенции они видели пропаганду в России либеральных идей гуманизма. В их понимании ключ к этому давали знания немецкой классической философии (прежде всего диалектики Гегеля) и западнохристианской этики. Германия была для них «Иерусалимом новейшего человечества».

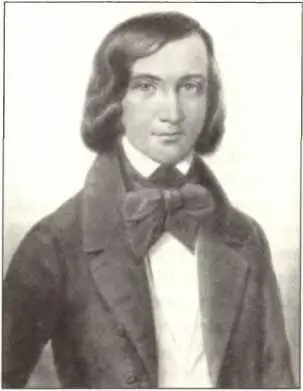

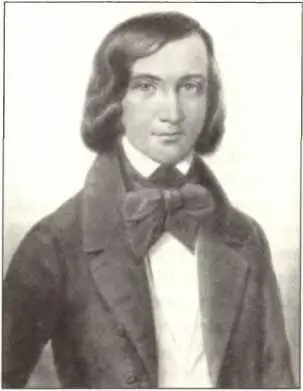

Объединяло участников кружка, как отмечается в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, также «обаяние необыкновенно светлой, истинно-идеальной личности главы кружка» Николая Владимировича Станкевича (1813–1840).

«И все кричит: «Скорей в Берлин!..

В Берлин! В Берлин! Мне нету мочи!»

О, друг! В Берлине шумны дни!

О, друг! В Берлине сладки ночи!..

Там Гропиуса диарама

Ее хочу увидеть — страх!

Тиргартен там, на лошадях

В нем скачут кавалер и дама!»

(Из стихотворения Н. Станкевича)

Помимо Станкевича в кружок изначально входили талантливый историк Сергей Строев, создавший обширное «Описание памятников славяно-русской литературы, хранящихся в публичных библиотеках Германии и Франции», поэт Василий Красов, которого называли «певцом рано порванной жизни, не сбывшихся надежд юности, обманутых ожиданий», будущий писатель Януарий Неверов, один из крупнейших представителей «славянофильского» направления Константин Аксаков и звезда российской литературной и театральной критики середины XIX в. «неистовый» Виссарион Белинский. К кружку тесно примыкали известный впоследствии публицист Михаил Катков, будущий анархист и пламенный революционер Михаил Бакунин, Василий Боткин, брат известного доктора, именем которого названа больница в Москве, либеральный историк Тимофей Грановский.

Николай Станкевич. Акварель художника Беккера

Николай Станкевич, может, не имел крупного литературного дара, но горячо любил искусство, обладал тонким вкусом, прекрасно умел вести беседу, превращая ее в наслаждение роскошью живого плодотворного общения. …Весь наш товарищеский кружок, — рассказывал Януарий Неверов, — очень часто у него собирался и проводил целые вечера в чтении и в одушевленной беседе». Многие идеи Белинского были намечены и нередко сформулированы Станкевичем. Атмосфера его кружка запечатлена Тургеневым в романе «Накануне». Из рассказа Станкевича о трагической судьбе приемной дочери московского музыканта Ф. Гебеля возник сюжет тургеневской повести «Несчастная». Тургенев оставил и лучшее описание внешности этого удивительного молодого человека, о котором сегодня мало кто помнит, но который в свое время сыграл выдающуюся роль, объединив вокруг себя светлые и пылкие молодые умы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу