В России были переведены и поставлены свыше двадцати пьес Коцебу, а он переводил на немецкий Державина. В спектаклях по пьесам Коцебу играли ведущие российские актеры тех лет: Е. С. Семенова, В. А. Каратыгин, П. С. Мочалов, М. С. Щепкин, А. С. Яковлев… Среди приверженцев немецкого драматурга были первые лица русской культуры: Г. Р. Державин, В. А. Жуковский, Н. М. Карамзин. «Коцебу знает сердце», — писал Карамзин.

Российская публика хорошо шла «на Коцебу», но критики, обвиняя автора в потакании низким вкусам, говорили о засилье «коцебятины» на русской сцене. Понадобилось почти два столетия, чтобы в русском театроведении этот талантливый человек был определен как «ответственное звено и в цепи взаимодействия культур, и в истории русского театра», а период 1797–1801 гг. назван «эпохой Коцебу».

Утверждается, что Коцебу был последним иностранцем, с которым беседовал Павел I. Разговор шел о свершившемся союзе с Бонапартом, обсуждались планы похода в Индию. Это было вечером 11 марта 1801 г. Ночью император был убит.

Лишившись своего покровителя, Коцебу выходит в отставку, уезжает в Германию и селится в Берлине. Вместе с тем, не отвергая Россию, в 1802 г. он становится одним из главных политических агентов русского правительства в Европе. Свои отчеты Коцебу ежемесячно направлял лично Александру I. В них он сообщал о степени распространения идей Французской революции в Германии, сообщал информацию о состоянии немецкой экономики, литературы, народного просвещения и т. п.

После того как Пруссия после поражения войск коалиции под Аустерлицем заключила вынужденный союз с Францией, Коцебу уезжает в Эстляндию, где проявляет себя как яркий публицист, обличитель наполеоновского режима, сторонник России. Некоторое время он выполняет обязанности русского консула в Кёнигсберге. Вместе с русскими войсками Коцебу возвращается в Германию в 1813 г., где и становится по поручению Александра I редактором берлинской «Русско-немецкой народной газеты». Несмотря на активную прорусскую позицию, он навлекает на себя неприязнь берлинского шефа полиции Лекока и российского посланника графа Нессельроде. Оба считали газету излишне либеральной, в некоторых излишне вольных, по их мнению, статьях звучало эхо идей Французской революции о «свободе, равенстве и братстве».

Тем более что за Коцебу уже был так называемый «грех». В 1791 г. он издал перевод сочинения маркиза Жозефа де Буа-Робер де ла Вале, известного своей приверженностью идеям Французской революции. В июне 1813 г. «Народная газета» была закрыта.

Несмотря на это, в октябре 1815 г. Коцебу избирают в члены-корреспонденты Императорской Санкт-Петербургской академии наук, а через год он вновь назначается русским консулом в Кёнигсберге.

С 1817 г. Коцебу состоял при Министерстве иностранных дел России в качестве платного агента с содержанием в 15 000 рублей в год. Продолжая литературнополитическую деятельность, он издавал «Литературный еженедельник» (Literarisches Wochenblatt), оставаясь последовательным сторонником Священного союза России, Пруссии и Австрии, созданного по инициативе Александра I, в то время как местные национал-патриоты считали Россию главным душителем свободы и демократии в Европе. Коцебу отрицательно относился к зарождавшемуся тогда буржуазному либерализму. Со страниц его изданий не раз звучала резкая критика немецкого романтизма и политических идеалов патриотически настроенной немецкой молодежи.

Для Занда и таких, как он, экзальтированных немецких националистов Коцебу был ненавистен. Они однозначно считали его «русским шпионом». В октябре 1817 г. на праздновании трехсотлетия Реформации в замке Вартбург члены «Буршеншафт» жгли ненавистные «противонемецкие» книги. Среди них были и сочинения Коцебу.

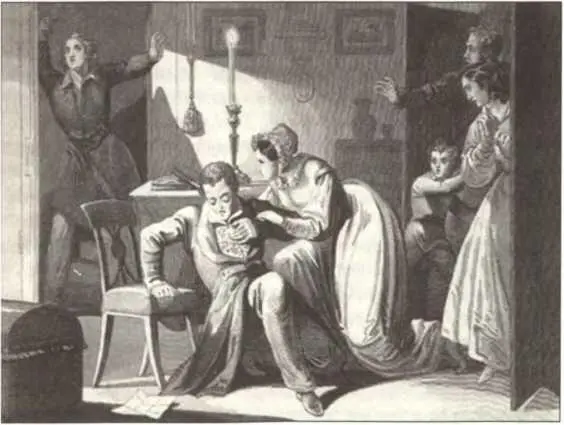

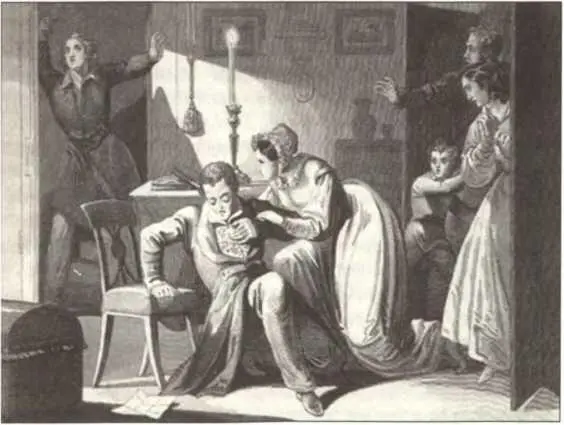

…Постучав в дверь дома Коцебу, Занд попросил принять его. Ему предложили подождать в приемной. Как только туда вошел хозяин дома, Занд со словами: «Вот изменник Отечества!» — нанес ему удар в лицо и вонзил кинжал прямо в сердце. Тот вскрикнул и рухнул в кресло. На крик в комнату вбежала шестилетняя дочь Коцебу и бросилась к отцу. Он уже не дышал.

Убийство Коцебу. Литография.

Потрясенный этой сценой, Занд поражает себя кинжалом, еще покрытым кровью Коцебу. Но лезвие проходит мимо сердца. Спасаясь от прибежавших слуг, убийца с кинжалом в груди выбегает на улицу и здесь наталкивается на проходивший мимо военный патруль. С криком «Отец небесный, прими мою душу!» Занд падает на колени, наносит себе еще один удар и теряет сознание. Обе раны были очень серьезные, но юноша выжил для того, чтобы быть казненным на эшафоте 20 мая 1820 г. Смерть он встретил мужественно и кротко. За несколько мгновений до конца он промолвил: «Беру Господа в свидетели, что умираю за свободу Германии». В глазах многих представителей либеральной молодежи тех лет Занд обрел образ романтического героя, включая А. С. Пушкина, который посвятил ему стихотворение «Кинжал»:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу