В частности, па "Орле" в ходе Цусимского сражения эту воду (около 200 т) удалось спустить в трюм, а затем в кочегарку, оттуда ее откачали помпами. Это явилось одной из причин того, что броненосцу "Орел", получившему крен 5°, удалось избежать опрокидывания.

Броненосцы "Бородино" и "Император Александр III", получив значительные повреждения в надводной части корпуса, держались на воде только благодаря надводному броневому поясу, который еще сохранял свою непроницаемость. Когда же бортовая броня при крене вошла в воду, корабли мгновенно опрокинулись.

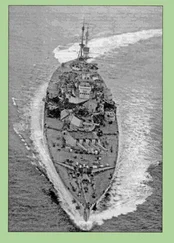

Таким броненосец “Орел” привели в Сасебо. Май 1905 г.

Перегрузка отрицательно повлияла не только на основные кораблестроительные характеристики новых броненосцев, но и на их важнейший тактический элемент -скорость, которая, как уже было сказано, к тому времени снизилась из-за интенсивного обрастания подводной части корпуса за время многомесячного похода в тропиках.

Этот недостаток – перегрузка русских броненосцев – не был секретом для командования флотом, но, как считал вице-адмирал З.П. Рожественский, “в условиях предстоящего похода не придется идти на рискованные мероприятия, далеко выходящие за пределы проектных решений”. В действительности это было далеко не так. При последней приемке топлива непосредственно перед Цусимским сражением на корабли погрузили сверх полного запаса еще по 850 т угля, чтобы покрыть оставшееся расстояние до Владивостока без заправки. Углем пришлось заполнять запасные ямы на нижней броневой палубе, казематы 76- мм артиллерии, кочегарки, прачечные, помещения минных аппаратов, все коридоры и проходы. В результате корабли вступили в бой, имея главный броневой пояс, погруженный в воду на значительную величину. Поэтому японцы стреляли не бронебойными снарядами, а фугасными. Одни взрывались сразу же, достигнув цели, другие – пробив небронированный борт. Снаряды первого вида использовались для пристрелки, снаряды второго вида -для стрельбы на поражение. Последние вызывали обычно сильные пожары и разрушения внутри корабля.

Все это явилось причиной гибели новейших русских броненосцев, которые по своим тактикотехническим характеристикам вполне могли соперничать с японскими кораблями типа “Миказа”.

Какие же выводы были сделаны на основании анализа Цусимского сражения? Прежде всего проектные водоизмещение, осадка и начальная остойчивость наконец были признаны важнейшими характеристиками корабля наряду с вооружением и бронированием и должны были теперь неуклонно соблюдаться в процессе постройки. На кораблях следовало отказаться от расположения артиллерии противоминного калибра ниже верхней палубы, а для усиления боевой остойчивости при крене делать броневой пояс достаточной толщины на уровне главной броневой палубы.

Как выяснилось, большую опасность для корабля представляла потеря остойчивости от накопления воды при тушении пожаров. Поэтому следовало быстро удалять забортную воду для сохранения остойчивости. При строительстве следовало резко ограничить применение горючих материалов. Назрела также необходимость создания центрального трюмного поста под нижней броневой палубой для организации борьбы за живучесть корабля и управления всеми системами под руководством трюмного инженер-механика, который должен принимать решения о выравнивании крена и дифферента, затоплении и осушении помещений, заделке пробоин, пожаротушении и др.

В ходе русско-японской войны Россия потеряла почти весь Балтийский флот. В его составе остались лишь устаревший броненосец "Император Александр II", сравнительно новый эскадренный броненосец "Цесаревич" и только что вступивший в строй броненосец "Слава", который не успел войти в состав 2-й Тихоокеанской эскадры. Старый броненосец "Петр Великий" был переоборудован в учебный корабль.

На стапелях Балтийского завода и Галерного островка находились два эскадренных броненосца "Император Павел I" и "Андрей Первозванный". Проект этих кораблей, разработка которого закончилась в 1903 г., представлял собой дальнейшее развитие проекта эскадренных броненосцев типа "Бородино", но с увеличенным водоизмещением и усиленным вооружением. С 1907 г. броненосцы "Андрей Первозванный" и "Император Павел I" были зачислены в класс линейных кораблей. МТК решил учесть некоторые результаты предварительно обобщенного опыта русско-японской войны в проектах новых кораблей, насколько позволяла их готовность. Этим в основном объясняется затянувшаяся постройка броненосцев "Андрей Первозванный" и "Император Павел I", заложенных в 1903 г., но вступивших в строй только в 1912 г. Благодаря внесенным в проект изменениям значительно улучшились их тактико-технические характеристики, что позволило считать их переходным типом линейного корабля в развитии линейного флота от эскадренных броненосцев до дредноутов.

Читать дальше