Корабли типа "Бородино" существенно отличались от броненосцев типа "Ослябя". Для них характерно более полное бронирование, которое включало два сплошных броневых пояса: нижний - толщиной 203 мм и верхний —толщиной 152 мм. На трех последних кораблях этой серии "Орел", "Князь Суворов" и "Слава" толщина броневых поясов была несколько уменьшена.

Как видно, толщина брони у броненосцев типа "Бородино" несколько меньше, чем толщина бортовой брони "Цесаревича". Но это дало возможность закрыть броней противоминную 75-мм артиллерию, расположив ее в бронированном каземате, закрытом сверху 32-мм броней и разделенном 25-мм броневыми переборками в соответствии с количеством орудий. Благодаря этому предполагалось обеспечить высокую живучесть противоминной артиллерии. Снижение же толщины бортовой брони компенсировалось применением хромоникелевой цементированной стали, сопротивляемость которой на 20-25 % превышала сопротивляемость обычной цементированной стали. Хорошо была защищена и артиллерия среднего калибра (152-мм). располагавшаяся, как на "Цесаревиче", в шести двухорудийных башнях. Расположение 305-мм артиллерии главного калибра оставались такими же, как у броненосца "Цесаревич".

Во многом была оригинальна принятая на броненосцах типа "Бородино" система внутреннего бронированного корпуса. Если на броненосце "Цесаревич" нижняя броневая палуба, загибаясь вниз, образовывала собой противоминную продольную переборку, то на трех последних кораблях этой серии нижняя броневая палуба, также загибаясь, упиралась в нижний срез броневого пояса и жестко крепилась к нему. Броневая противоминная переборка толщиной 38 мм и протяженностью 90 м в верхней части крепилась к загибу броневой палубы.

Броненосцы типа "Бородино" имели водоизмещение 13 500 т и скорость 18 уз. Их энергетическая установка состояла из двух вертикальных паровых машин тройного расширения и 20 водотрубных котлов. Еще до окончания приемных испытаний корабли были зачислены в состав эскадры, за исключением броненосца "Слава", который достраивался.

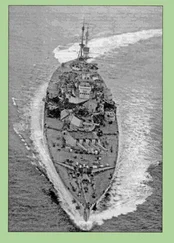

Наиболее совершенными броненосными кораблями японского флота, приближавшимися по своим тактико-техническим характеристикам к броненосцам типа "Бородино", были броненосцы типа "Миказа".

Эскадренный броненосец "Миказа", построенный заводом Виккерса в Англии, имел водоизмещение 15 300 т и скорость 18 уз. Артиллерийское вооружение его состояло из четырех 305-мм орудий, расположенных в двух двухорудийных башнях, и четырнадцати скорострельных 152-мм орудий, из которых десять располагались по бортам в цитадели и четыре на верхней палубе в отдельных бронированных казематах. Кроме этого на корабле имелось 20 76-мм противоминных орудий и 4 подводных торпедных аппарата. Броневая зашита "Миказа" включала в себя главный броневой пояс по ватерлинии толщиной 228 мм в средней часта и 102-180 мм в оконечностях. Высота броневого пояса составляла 2.4 м от ватерлинии. Над броневым поясом на протяжении 0.65 длины корабля простиралась подымающаяся до уровня верхней палубы цитадель, защищенная 152-мм броней. Броненосец имел две броневые палубы толщиной 75-125 мм и 25 мм. Не защищенная броней площадь надводного борта в оконечностях корабля была немногим больше 30 % .

При сравнении японских и русских броненосцев видно, что броненосцы типа "Бородино" незначительно уступают японским только в толщине брони. Чем же тогда объяснить их гибель в Цусимском сражении?

Прежде всего нужно сказать о несовершенстве главного оружия броненосцев — крупнокалиберной артиллерии и способов ее боевого применения.

Наиболее тяжелые последствия имело решение МТК о принятии на вооружение в 1892 г. новых облегченных снарядов, что должно было способствовать повышению (до 20 %) их начальной скорости полета и, следовательно, значительному увеличению пробивающей способности и настильности траектории.. Последнее значительно улучшало меткость стрельбы, которая считалась в русском флоте наиболее важным качеством.

Эти выводы были справедливы только для боевых дистанций до 20 каб, которые в русских правилах артиллерийской службы считались предельными. Однако основной тенденцией в тактике броненосных флотов было быстрое увеличение боевых дистанций, достигших в Цусимском сражении'55-70 каб. Это, а также использование зарядов с бездымным порохом, повысивших дальнобойность почти втрое независимо от массы снаряда, свело к нулю достоинства легких снарядов. На больших дистанциях они имели малую пробивающую способность и большое рассеивание, резко снижавшее меткость.

Читать дальше