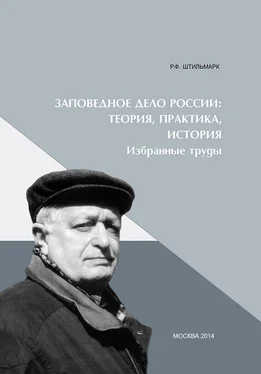

К практике заповедного дела Феликс Робертович приступил с 1969 г., когда, работая в отделе учётов охотничьих животных ЦНИЛ Главохоты РСФСР и выбрав в качестве модели север Тюменской области (Ханты-Мансийский национальный округ), оказался на территории бывшего (закрытого в 1951 г.) Кондо-Сосвинского заповедника. Обнаружив в старом сарае брошенный архив заповедника, а среди бумаг – полусгнившие рукописи зоолога В.В. Раевского, он решил во что бы то ни стало спасти эти рукописи (а значит, возродить память о замечательном натуралисте, умершем здесь), и восстановить заповедник. С этого момента все учетные, зоологические, охотоведческие работы отошли на задний план. Вернувшись в Москву, он добился своего перевода в ЦНИЛе из отдела учетов в отдел заповедников и занялся проектированием заповедников уже профессионально.

С 1969 по 1976 г., преодолевая и физические, и моральные трудности (непонимание коллег-учёных, нежелание местных властей отдавать лакомые кусочки в этом нефтегазоносном крае, нередко прямые издевательства разных чиновников на местах), он добивался восстановления Кондо-Сосвинского заповедника. В конце-концов заповедник был создан, правда на значительно меньшей площади и под другим названием («Малая Сосьва»).

К сожалению, семилетняя эпопея создания этого заповедника самим Феликсом Робертовичем не написана, лишь частично упоминается в книге «На службе природе и науке (Документальная повесть о Кондо-Сосвинском боброво-соболином заповеднике и о людях, которые там работали. – М.: «Логата», 2002). Но о ней свидетельствуют его многочисленные письма, дневники. Вполне возможно, что по этим документам правдивая история создания заповедника «Малая Сосьва» будет все-таки написана.

Зато история создания Таймырского заповедника подробно им изложена в книге «Свидание с Таймыром» (Красноярск, 1979). Проектирование этого заповедника не столь типично, как восстановление «Малой Сосьвы» (здесь больше приходилось «воевать» с учеными-коллегами, чем с бюрократами-чиновниками) и изложено в научно-популярном стиле, но весь процесс отражен очень точно, емко и красочно. Надо сказать, что Феликс Робертович был и замечательным литератором – журналистом, писателем. Язык его не только безупречно чёток и грамотен, но и очень живой, выразительный. Он – автор научно-художественных книг «Таёжные дали», «Лукоморье – где оно?» и др. Но и все его научные работы читаются легко, с интересом – как хорошие литературные произведения. Будучи научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова до конца своих земных дней, защитив в стенах этого института докторскую диссертацию, Феликс Робертович стал составителем и ответственным редактором двухтомника «Заповедники Сибири», изданием которого была завершена десятитомная серия «Заповедники СССР» (России).

Он планировал также продолжить «Историографию» заповедников, взяв для анализа последующие (после 1995 г.) десять лет. Но человек, отдавший все силы делу охраны природы, не мог быть простым регистратором фактов, тем более что эти факты свидетельствовали о нынешнем катастрофическом состоянии заповедного дела. Его жизненная позиция требовала вмешательства, а для этого надо было много сил и здоровья. Именно поэтому Феликс Робертович согласился на сердечную операцию, которая, по мнению врачей, могла бы вернуть его к прежней активной жизни. Но судьбе угодно было распорядиться по-другому…

Сохранился большой архив – дневники, которые он вёл в течение всей жизни и при любых обстоятельствах, переписка с самыми разными людьми, многочисленные очерки о личностях, оставивших немалый след в истории охраны природы.

За две недели до операции он завершил автобиографическую книгу, изданную уже посмертно – «Отчёт о прожитом (записки эколога-охотоведа)» (М.: Логата, 2006. 528 с.)

Ученики и последователи Феликса Робертовича считают, что он был совестью нашего заповедного дела, постоянно возвращая нас к классическим принципам заповедности. «Мы должны с благодарностью принять от предыдущих поколений всё то, что они сохранили для нас, сберечь всё это и передать поколению последующему» – этим нравственным принципом, который является основой продолжения жизни на Земле, всегда руководствовался Феликс Робертович. Этот же принцип должен стать девизом планируемых «Чтений памяти Ф.Р. Штильмарка».

Теоретические статьи представлены в книге в хронологической последовательности. Приведен полный список печатных работ Ф. Р. Штильмарка, основные даты жизни и деятельности. Фотографии – из его архива.

Читать дальше

![Коллектив авторов - Все в прошлом [Теория и практика публичной истории]](/books/430176/kollektiv-avtorov-vse-v-proshlom-teoriya-i-praktika-thumb.webp)