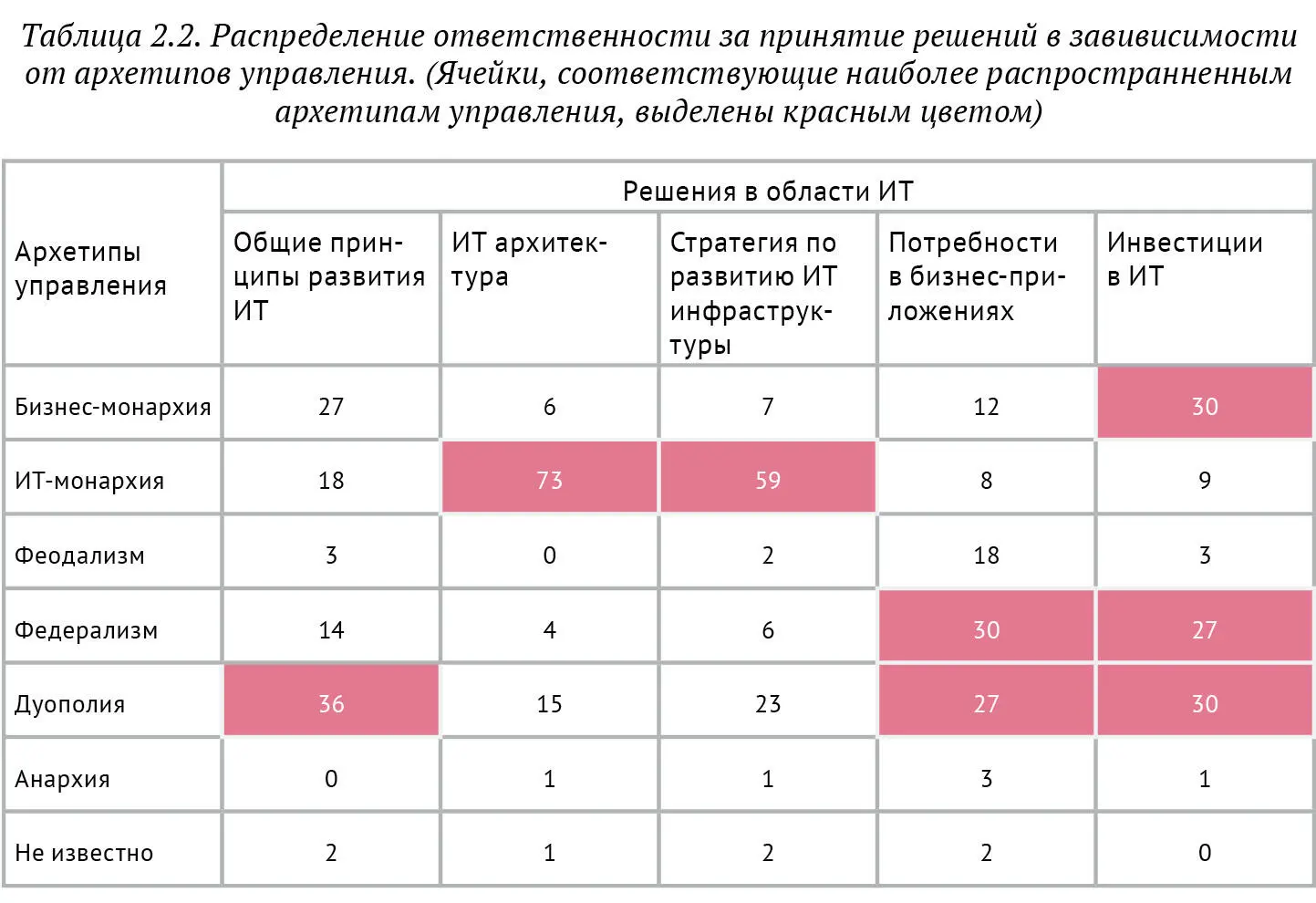

бизнес-монархия – решения принимает топ-менеджер;

ИТ-монархия – решения принимают ИТ-специалисты;

федерализм – каждое подразделение принимает решения независимо;

феодализм – решение вырабатывается в ходе координации корпоративного центра и бизнес-подразделений с привлечением или без ИТ-специалистов;

дуополия – решение принимает ИТ-группа и какая-либо другая группа, например, топ-менеджменты или руководители подразделений;

анархия – решения принимаются отдельными специалистами или малыми группами независимо.

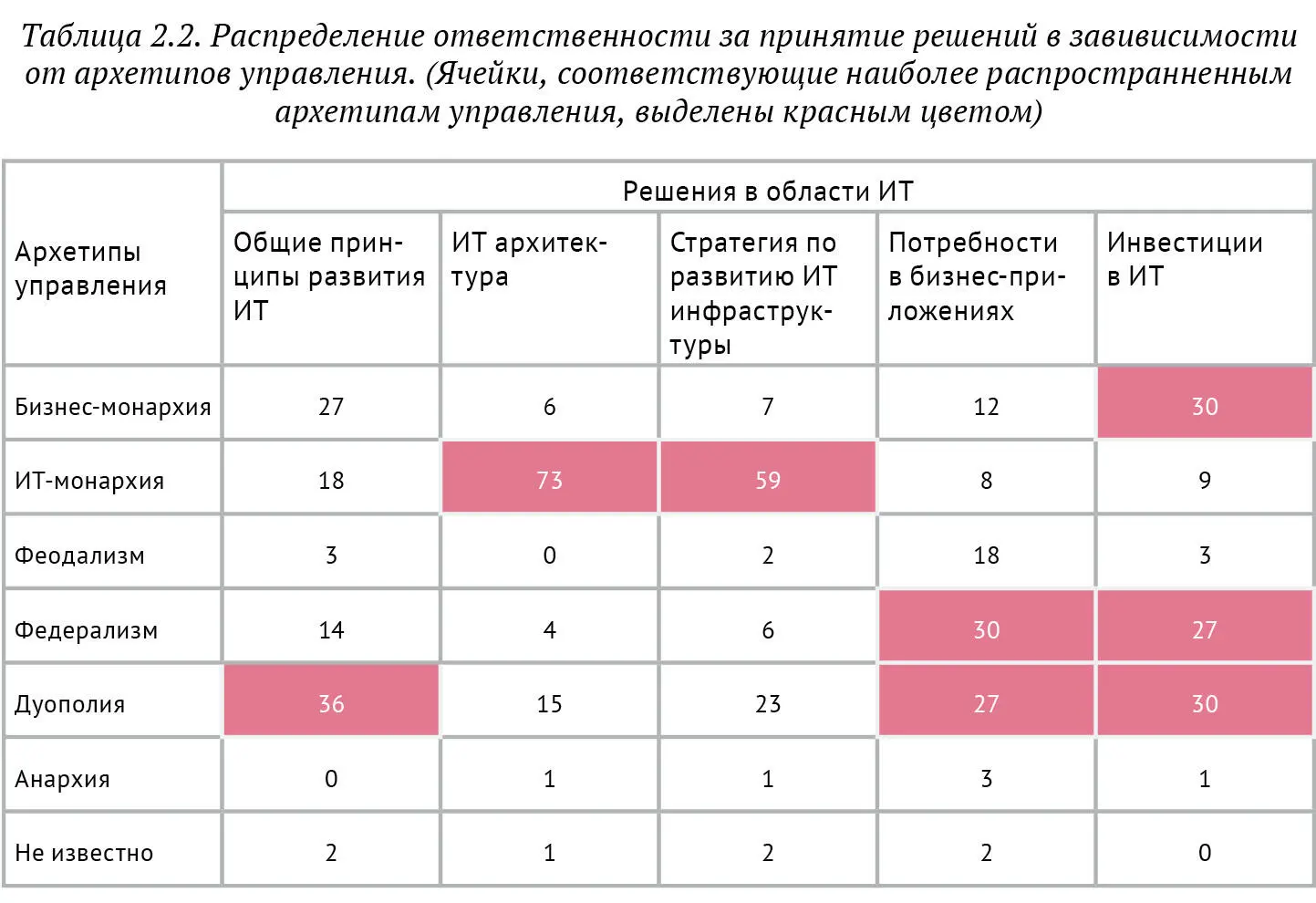

В таблице 2.2 приведены данные в процентах о частоте использования тех или иных механизмов принятия решений по результатам исследования 258 компаний в 23 странах. Приведенные данные показывают, что не существует общепринятых практик разделения ответственности за выбор бизнес-приложений или, тем более, управление инвестициями в ИТ. Но, тем не менее, данная таблица позволяет определить соответствие управленческих практик конкретной компании общеотраслевым. В книге П. Вейлл и Дж. Росс также приведены матрицы распределения ответственности для трех лучших компаний.

Отметим также, что все вышеприведенные концепции и подходы касаются только весьма общих вопросов управления ИТ. Конкретные решения, например, по оптимальной организационной структуре ИТ департамента, реализации тех или иных процессов должны приниматься в практической деятельности.

Российский вклад в методологию разработки ИТ-стратегии

В отечественных исследованиях проблеме разработки ИТ-стратегии уделяется гораздо меньше внимания. Наиболее известной является книга А. Данилина и А. Слюсаренко «Архитектура и стратегия. «Инь» и «Янь» информационных технологий предприятия»[30], где описан метод стратегического планирования, базирующийся на архитектуре предприятия. Стратегия при этом понимается как множество проектов, обеспечивающих последовательный переход к целевой архитектуре, сформированной при соответствующем наборе ресурсных ограничений. В целом, это совпадает с подходом, изображенным на рис. 2.5. Однако, при этом планирование изменений в управлении ИТ не рассматривается.

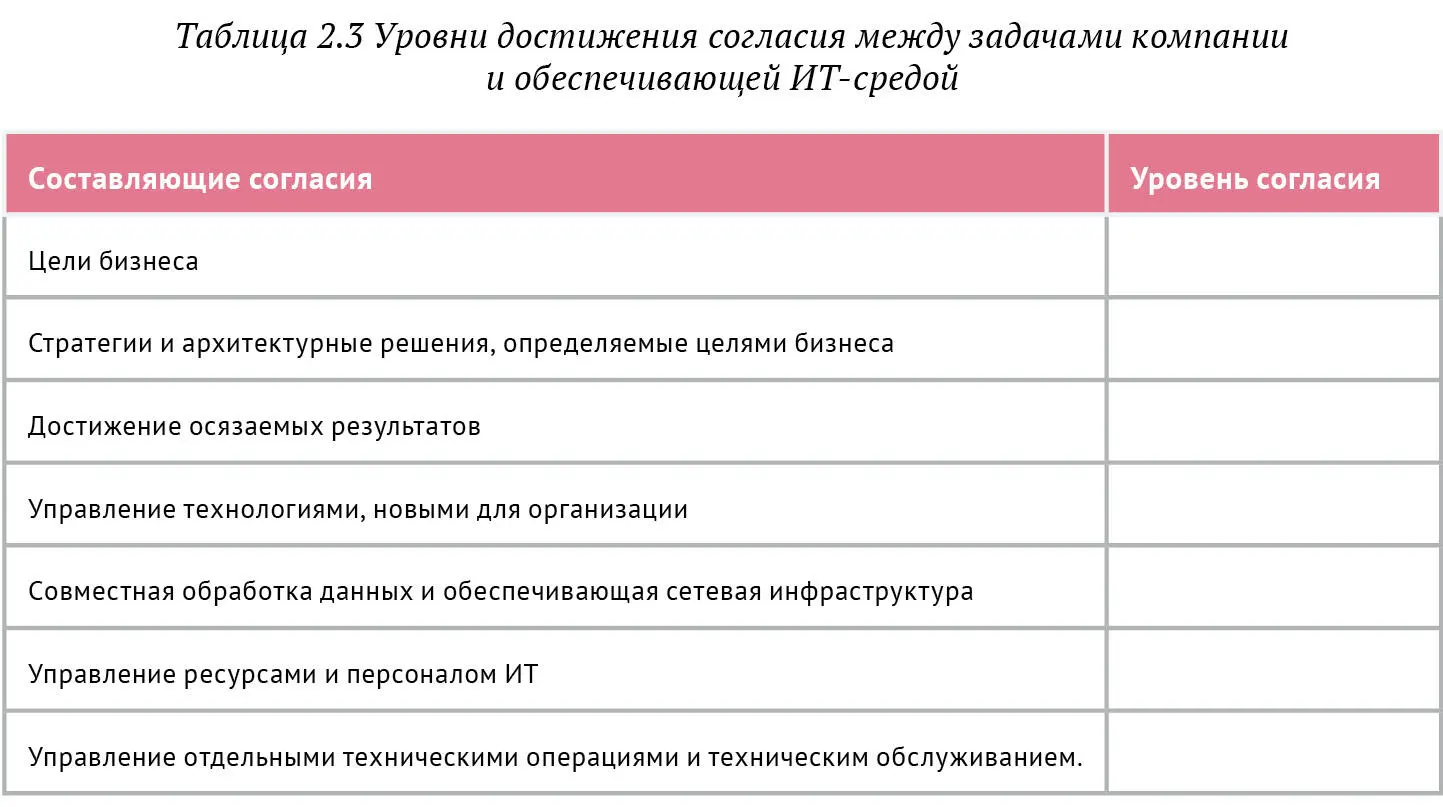

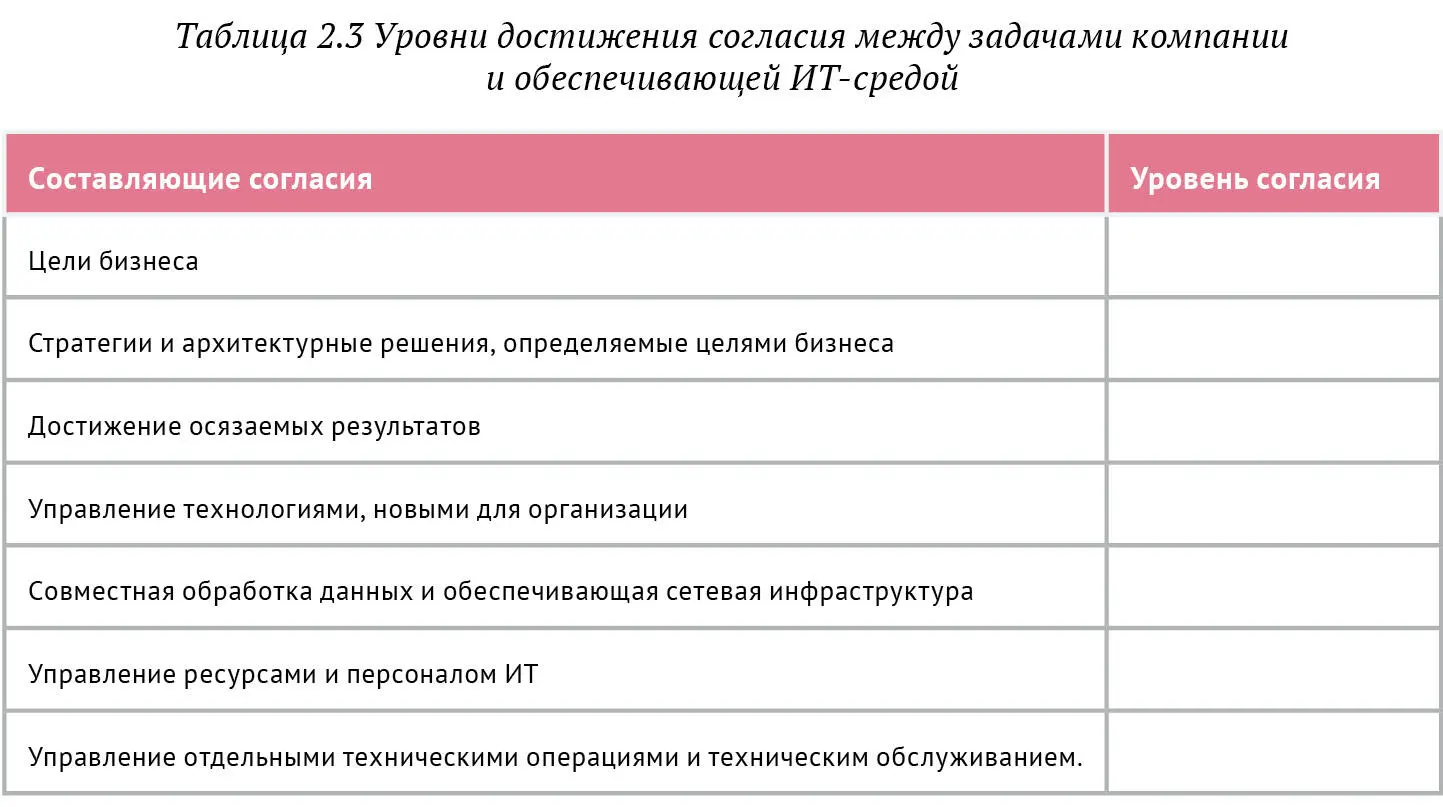

В книге «Управление развитием информационных систем»[31] предложен метод идентификации и приоритизации направлений развития информационных систем. На первом этапе заполняется «матрица согласия», позволяющая зафиксировать уровень зрелости организации с точки зрения соответствия состояния ИТ бизнес-целям и информационным потребностям. Общий вид матрицы согласия, включающей 7 разделов, приведен в таблице 2.3. Для каждой строки в матрице должен быть определен уровень согласия, детализация каждого раздела и описание уровней согласия (зрелости) для них приведено в цитируемой работе.

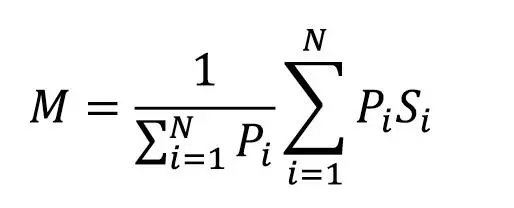

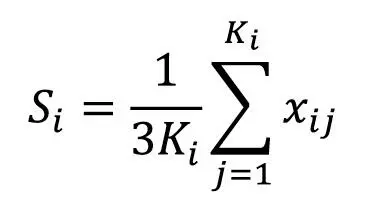

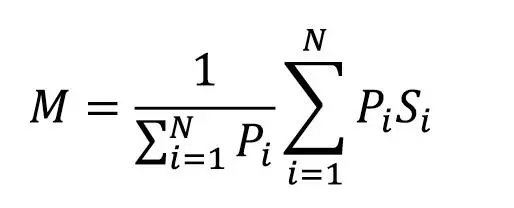

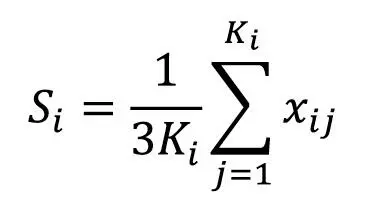

Затем, на основании заполненной матрицы согласия вычисляется мера автоматизации

где  – оценка согласия по i-ому разделу, xij = 0,1,2,3 – уровень согласия в i-ом разделе и j-ой строке, Ki – количество строк в i-ом разделе, N – количество разделов в матрице, Pi – вес i-ого раздела. На основании значения меры автоматизации делается вывод о состоянии ИТ:

– оценка согласия по i-ому разделу, xij = 0,1,2,3 – уровень согласия в i-ом разделе и j-ой строке, Ki – количество строк в i-ом разделе, N – количество разделов в матрице, Pi – вес i-ого раздела. На основании значения меры автоматизации делается вывод о состоянии ИТ:

M≤0,3 – организация находится на ранней стадии применения ИТ и еще не готова к решению вопроса о разработке ИТ-стратегии;

M≥0,7 – организация находится в весьма зрелой стадии применения ИТ и уже нуждается не в разработке полномасштабной ИТ-стратегии, а скорее в планировании их развития, наращивания функциональности и расширения контуров внедрения;

0,3

К сожалению, выбор именно таких границ для определения сценария создания и использования ИТ-стратегии в цитируемой работе не обоснован.

Что делать, когда бизнес-стратегии нет?

Из приведенного выше краткого обзора следует, что, несмотря на различие подходов, все способы разработки ИТ-стратегии таки или иначе учитывают следующие аспекты:

Читать дальше

– оценка согласия по i-ому разделу, xij = 0,1,2,3 – уровень согласия в i-ом разделе и j-ой строке, Ki – количество строк в i-ом разделе, N – количество разделов в матрице, Pi – вес i-ого раздела. На основании значения меры автоматизации делается вывод о состоянии ИТ:

– оценка согласия по i-ому разделу, xij = 0,1,2,3 – уровень согласия в i-ом разделе и j-ой строке, Ki – количество строк в i-ом разделе, N – количество разделов в матрице, Pi – вес i-ого раздела. На основании значения меры автоматизации делается вывод о состоянии ИТ: