—Pero todos estos años, tú nunca… —Will se detuvo, sin saber qué decir.

Halt le sonrió con algo de tristeza.

—¿Nunca revelé que te había dejado en la Sala? No. Piénsalo, Will. La gente es… rara con los montaraces. ¿Cómo habrían reaccionado contigo cuando fueras creciendo? ¿Haciéndose preguntas sobre qué tipo de criatura extraña serías? Decidimos que sería mejor que nadie conociese mi interés por ti.

Will asintió. Halt tenía razón, por supuesto. La vida como pupilo había sido bastante difícil. Lo habría sido mucho más si la gente hubiera sabido que existía algún tipo de conexión entre él y Halt.

—Entonces, ¿me tomaste como aprendiz por mi padre? —dijo Will, pero esta vez Halt negó con la cabeza.

—No. Me aseguré de que cuidaran de ti por tu padre. Te escogí porque demostraste tener las capacidades y habilidades que son necesarias. Y también pareces haber heredado algo del coraje de tu padre.

Se produjo un largo silencio entre ellos mientras Will asimilaba el relato del increíble combate de su padre. De alguna forma, la verdad era más conmovedora, más inspiradora que cualquier fantasía que se hubiera podido inventar a lo largo de los años para sustentarse. Al cabo del tiempo, Halt se levantó para irse y él sonrió agradecido a la figura entrecana, ahora silueteada contra el cielo mientras se apagaba la última luz del día.

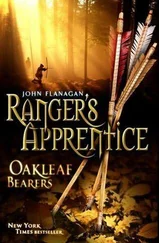

—Creo que a mi padre le hubiera gustado que escogiera como lo he hecho —dijo deslizando la cadena con la hoja de roble de bronce por encima de su cabeza.

Halt simplemente asintió una vez, después se volvió y se metió en la cabaña, dejando a su aprendiz con sus propios pensamientos.

Will permaneció sentado en silencio durante algunos minutos. Casi sin querer, su mano se dirigió a tocar el símbolo de la hoja de roble de bronce que colgaba de su cuello. La brisa del anochecer le traía los leves sonidos del patio de instrucción de la Escuela de Combate y el incesante martilleo y el golpeteo de las armaduras que llevaban oyendo, noche y día, durante la última semana. Eran los sonidos del castillo de Redmont, preparándose para la guerra que se avecinaba.

Y extrañamente, por primera vez en su vida, se sintió en paz.

FIN

John Flanagan comenzó su vida laboral en la publicidad antes de cambiar para dedicarse por cuenta propia a escribir y editar guiones. Ha escrito eslóganes publicitarios, folletos, vídeos corporativos y series para la televisión, y es uno de los guionistas australianos más prolíficos de este medio.

John escribió el primer libro de la serie de Montaraces para animar a su hijo de doce años a disfrutar de la lectura. Michael era un muchacho bajo y todos sus amigos eran más altos y más fuertes que él. John quería mostrarle que leer es divertido y que los héroes no eran necesariamente altos y musculosos. Ahora, a sus veintitantos años, Michael mide un metro ochenta, es ancho de hombros y muy fuerte, pero aún le encanta leer los libros de Montaraces.

John vive en Manly, zona residencial costera a las afueras de Sydney, y actualmente está escribiendo tres títulos más de la serie de Montaraces.