—¿Qué? —preguntó Ithaca.

—Está haciendo el anuncio. Escúchale. Simplemente escúchale.

—Cuando le pregunté al Huésped si creía en Dios, respondió con una voz firme y segura: «Creo en el castigo.» —El presidente hizo una pausa, mirando fijamente a toda la Cámara—. Mi dilema, y el dilema de todos mis asesores, militares y civiles, y de todos nuestros científicos, era sencillo. ¿Podíamos creer que nuestro visitante extra-terrestre y los visitantes de Australia estaban relacionados? Contaban dos historias tan distintas…

Hubo una llamada en la puerta de Trevor. Cerró su bata y se apresuró a abrir, sin ver apenas quién había al otro lado, su atención fija en la pantalla de televisión.

—Hicks, le debo una disculpa. —Era Carl McClennan, enfundado en un impermeable y sujetando una botella de algo envuelta en una bolsa de papel marrón—. Es él, ¿no?

—Sí. Pase, pase. —Hicks no se molestó en preguntar por qué estaba allí McClennan.

—He dimitido —dijo McClennan—. Leí su discurso ayer por la noche. El bastardo no quiso escucharnos a ninguno de nosotros.

—Chissst —dijo Hicks, llevándose un dedo a los labios.

—Desearía poder traer noticias de alguna solución alentadora a todos los que me están escuchando hoy. Pero no es así. Nunca he ido demasiado a la iglesia. Sin embargo, dentro de mí he conservado la fe, y he creído que era prudente, como líder de esta nación, no imponer esta fe sobre otros que pudieran estar en desacuerdo. Ahora, sin embargo, con estos extraordinarios acontecimientos, he visto mi fe alterada, y ya no puedo seguir guardando silencio. Creo que nos enfrentamos a unas evidencias incontrovertibles, unas pruebas si quieren ustedes, de que nuestros días están contados, y de que nuestro tiempo en la Tierra, el tiempo de la propia Tierra, llegará pronto a su final. He pedido consejo a aquellos que poseen más experiencia espiritual que yo, y ellos me han aconsejado. Ahora creo que nos enfrentamos al Apocalipsis predicho en la Revelación de San Juan, y que las fuerzas del bien y del mal se han dado a conocer sobre la Tierra. Si esas fuerzas son ángeles, o demonios, o extraterrestres, no parece tener ninguna importancia. Podría decir que estuve hablando con un ángel, pero eso no parece literalmente cierto…

—Incluso se está apartando de su texto escrito. Maldito sea —exclamó McClennan, sentándose de golpe en la cama, al lado de Hicks—. ¿Acaso no se da cuenta de lo que está desatando? ¿Qué alteraciones sociales…?

—Por favor —advirtió Hicks.

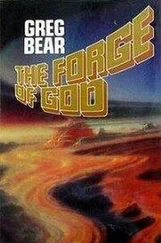

—Sólo puedo concluir que, de alguna manera, nuestra historia en la Tierra ha sido juzgada, y hemos sido hallados inadecuados. Resida el fallo en nuestros cuerpos o en nuestras mentes, resulta claro que la historia de la existencia humana no satisface al Creador, y que Él está actuando para borrar todas las marcas de la arcilla y empezar de nuevo. Para hacer esto, ha enviado poderosas máquinas, poderosas fuerzas que pueden empezar, en cualquier momento, a calentar esta Tierra en la fragua de Dios, y batirla a piezas en el yunque celeste.

El presidente hizo de nuevo una pausa. Las voces que se alzaron en la sala del Congreso amenazaron con ahogar sus siguientes palabras, y el presidente de la Cámara tuvo que martillear insistentemente para obtener de nuevo silencio. La cámara retrocedió para mostrar a Crockerman rodeado por una falange de hombres del Servicio Secreto, intentando mirar con rostros hoscos en todas direcciones a la vez.

—Por favor —suplicó el presidente—. Debo terminar.

Finalmente el ruido decreció. Gritos esporádicos de rabia e incredulidad brotaron de algunos representantes.

—Sólo puedo decir a mi nación, y a los habitantes de toda la Tierra, que ha llegado el momento de que todos nosotros recemos fervientemente para la salvación, en cualquier forma que pueda llegar, podamos esperarla o no, o incluso aunque realmente la merezcamos. La Fragua de Dios no puede ser apaciguada, pero quizás haya esperanza para cada uno de nosotros, en nuestros pensamientos, de hacer las paces con Dios, y hallar una forma de salirnos de los golpes de Su furia y decepción.

Sentado en la sala de espera del aeropuerto, con una mujer sollozando quedamente a su lado, varios hombres discutiendo con voz fuerte entre sí y hacia la pantalla de televisión, Arthur Gordon sólo pudo pensar en Francine y Martin.

—Va a desatarse un auténtico infierno —exclamó un hombre negro de mediana edad, robusto, mientras echaba a andar a largas zancadas hacia la salida.

—Será mejor no volar ahora —dijo un hombre joven a la muchacha embarazada, de no más de quince años, que tenía sentada a su lado—. Deberían hacer aterrizar todos los vuelos.

Intentando conservar la calma, furioso ante lo profundamente que el discurso le había afectado, Arthur se abrió camino por entre la multitud matutina hacia el mostrador de las líneas aéreas para comprobar de nuevo sus reservas a Las Vegas.

McClennan había interrumpido su retahíla de maldiciones y ahora estaba de pie delante de la vacía televisión, manoseando un cigarrillo y un encendedor, sin saber exactamente qué hacer con ellos. Todavía llevaba su impermeable. Hicks no se había movido del borde de la cama.

—Lo siento —dijo McClennan—. Cristo, no he fumado en cinco años. Soy una maldita desgracia.

—¿Qué piensa hacer, ahora que ha dimitido? —preguntó Hicks. Vaya sorprendente situación. Completamente en línea con su historia.

McClennan tiró con disgusto el cigarrillo. Fue a parar al cenicero del hotel, encima de una caja de cerillas sin usar; depositó más suavemente el encendedor de plástico a su lado.

—Supongo que el presidente nombrará sustitutos para David y para mí. Imagino que Schwartz seguirá. Imagino que casi todos los demás seguirán. —McClennan miró a Hicks con suspicacia—. Y usted escribirá acerca de todo ello, ¿no?

—Supongo que lo haré, a largo plazo.

—¿Cree usted que está loco? —preguntó McClennan, señalando la vacía pantalla.

Hicks meditó la pregunta.

—No.

—¿Pero no cree…? —y entonces volvió la rabia, haciendo que las manos de McClennan temblaran—, ¿no cree que está violando el juramento de su cargo de hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos y promover el bienestar general?

—Está haciendo las cosas tal como las ve —dijo Hicks—. Cree que el fin del mundo está al alcance de la mano.

—Cristo, aunque así fuera… —McClennan tomó la silla que había junto al escritorio y se sentó lentamente—. Tiene problemas. Está mostrando su debilidad. No me sorprendería si hubiera ahora un movimiento para bloquear la investidura o presentar un impeachment.

—¿Sobre qué bases? —preguntó Hicks.

—Incompetencia. Fracaso en promover el bienestar general. Infiernos, no lo sé…

—¿Ha hecho alguna cosa ilegal?

—Nunca hemos tenido a un presidente que se volviera loco en el ejercicio de su cargo. No desde Nixon, al menos. Pero usted no cree que esté loco. Escuche, él se mostró en desacuerdo con usted, incluso después de llevarle hasta su círculo más íntimo… ¿Qué es lo que está intentando hacer?

Hicks había respondido ya a aquella pregunta, en cierto modo, y no vio ninguna razón para hacerlo de nuevo.

—De acuerdo —dijo McClennan—. Lo que está haciendo, a lo que se reduce todo esto, es que se está rindiendo sin siquiera disparar un tiro. No tenemos ni idea de lo que esos… bastardos, esas máquinas, esos alienígenas, pueden hacer. Ni siquiera podemos estar seguros de que estén aquí para destruir la Tierra. ¿Acaso es eso posible? ¿Puede alguien hacer pedazos un mundo, o matar todo lo que haya en su superficie?

Читать дальше