Не мудрено, что конструирование таких маленьких приемников было особенно распространено и привлекало внимание многих начинающих радиолюбителей. Даже в газете «Известия» было опубликовано описание миниатюрного детекторного приемника размером с бочоночек от лото.

Это увлечение перешло и в другие области техники. Юные моделисты начали строить крошечные моторчики, величиной с копейку. Когда такой моторчик вертелся, то казался похожим на жужжащую муху.

Первый этап был пройден. Миниатюрные приемники в спичечных коробках отжили свое время, но мысль о настоящем, практически пригодном для слушания приемнике каждый раз подстегивала фантазию конструктора. А для этого нужно было многое: изучать основы радиотехники, упорно экспериментировать, заниматься конструированием деталей и макетов.

Сейчас детекторные приемники почти не увлекают городского любителя. Старая техника. Наш слух притупился от рева громкоговорителей. Мы избалованы простотой проволочной трансляции. Кто захочет теперь затаив дыхание прислушиваться к лепету телефонной мембраны и часами искать особенно чувствительную точку детектора?

Вот если бы удалось сделать ламповый приемник не больше спичечной коробки...

Но на пути к этому оказались серьезные препятствия, о которых ты сейчас узнаешь.

«Вольный сын эфира»

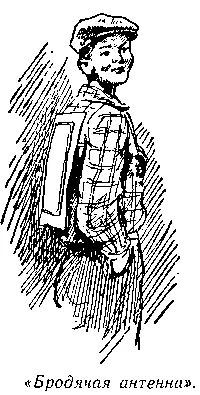

При всех успехах конструирования малых детекторных приемников никак не хотелось примириться с мыслью, что ты вместе с коробкой приемника привязан к одному месту—к антенне и заземлению. Как бы ни был мал приемник, слушать можно только в комнате. Его не оторвешь от проводов, не вытащишь на улицу.

Нет, надо слушать без антенны! Не хочется быть привязанным к трубе парового отопления или к куску провода, торчащего из земли.

Если радиоволны есть всюду, значит, их можно принимать везде: в комнате, в лесу, на лодке, на улице. И, конечно, надо слушать в движении, на ходу, чтобы почувствовать действительные возможности радио.

Мы знали, что, как правило, без заземления детекторный приемник работать может, а без антенны нет. Хоть плохенькая, но антенна все-таки нужна.

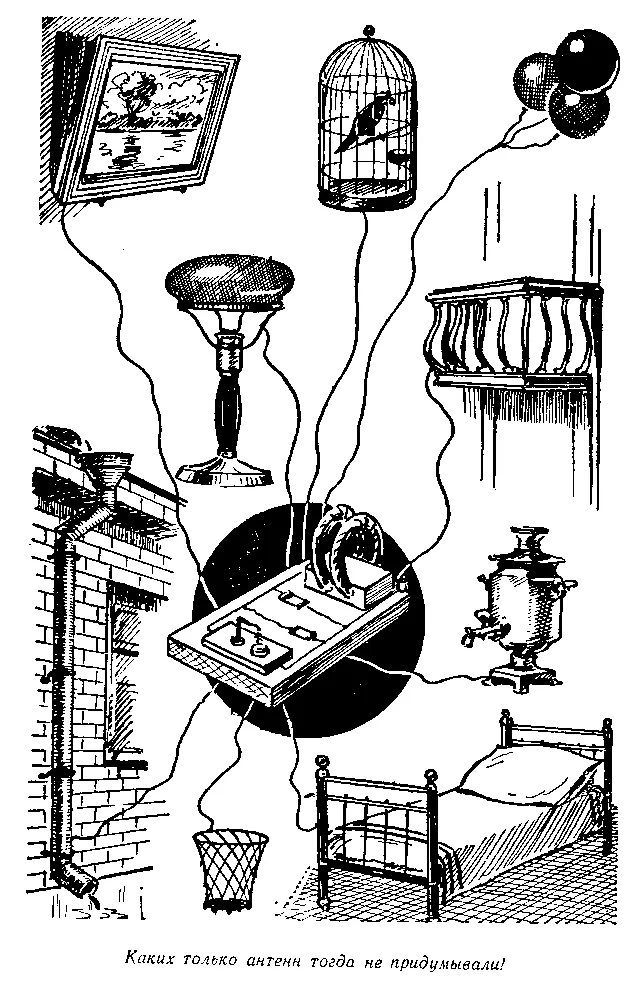

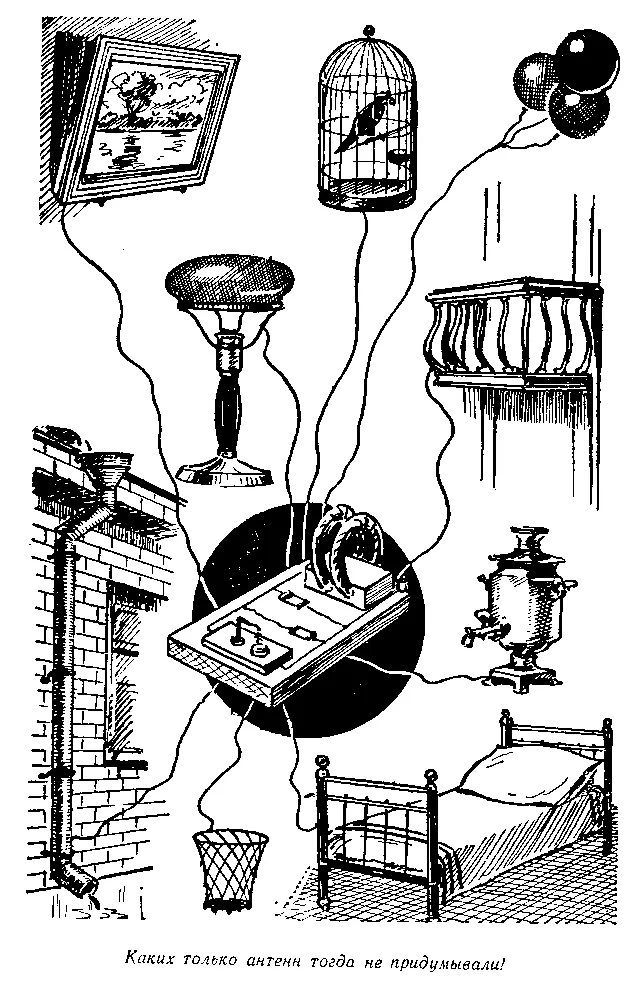

В то время мы особенно увлекались придумыванием разных антенн.

Водосточная труба, кровать, самовар—все подключалось к приемнику.

Однако эти антенны были так же неподвижны, как и другие. Не все ли равно, к чему быть привязанным — к антенной мачте или водосточной трубе? Положение не менялось.

Началась страдная пора исканий. Как-то в пылу увлечений опытами я обмотался проводом и, видимо, напоминал в это время «двигающийся соленоид».

Приемник молчал.

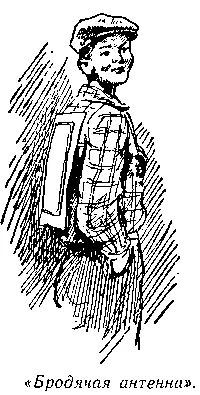

Начали конструироваться новые, рамочные антенны, с большей площадью, чтобы лучше уловить энергию радиостанции. Бамбуковые рамки получались громоздкими. Тогда я сделал мягкую рамку.

На куске материи гибкими проводами вышивалась рамка из многих витков. Она напоминала небольшой ковер с ярко-зеленой вышивкой. Рамка надевалась под одежду. Присоединялся приемник в «спичечной коробке», и начинались мучительные поиски хоть еле заметной передачи. Приемник молчал.

Значит, нельзя оторваться от проклятого провода. Неужели никогда не разорвать этих цепей? Вот тебе и «вольный сын эфира»!

Вновь пришлось заняться теорией. Вскоре стало ясным, что с детекторным приемником и рамочной антенной хороших результатов получить нельзя. Нужна лампа.

Это маленькое чудо, сердце любого приемника и многих других аппаратов радиотехники. Поэтому прервем наш рассказ и постараемся разобраться, что же представляет собой радиолампа.

Маленькое чудо

Представь себе обыкновенную электрическую лампочку, в которую мы бы поместили рядом с раскаленной нитью металлическую пластинку.

Ток идет только по проводникам. В этом были твердо убеждены ученые еще несколько десятков лет назад. Однако, если присоединить измерительный прибор — миллиамперметр — к пластинке нашей переделанной лампочки, а другой его конец — к батарее, которая накаливает нить, то мы обнаружим, что безвоздушное пространство внутри колбы тоже проводит электрический ток: стрелка прибора отклонится.

Читать дальше