По консистенции «пульпозное ядро» напоминает не до конца загустевшую эпоксидную смолу, только обладающую упругими свойствами.

С точки зрения биомеханики, межпозвонковый хрящ можно сравнить с мячом, заполненным плотным гелем. Внутри эластичной прочной оболочки находится плотное, но упругое содержи-мое, не позволяющее окончательно сплющить эту оболочку, пока она (оболочка) прочна, спо-собна растягиваться и не лопнула.

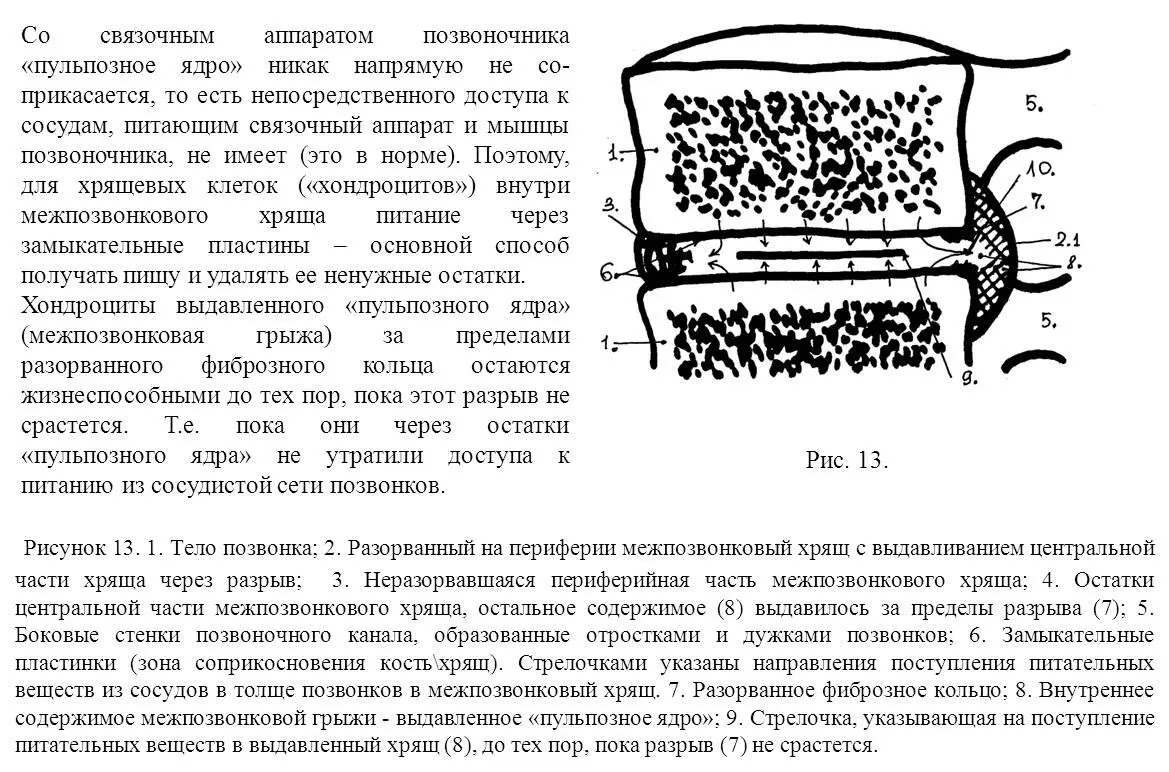

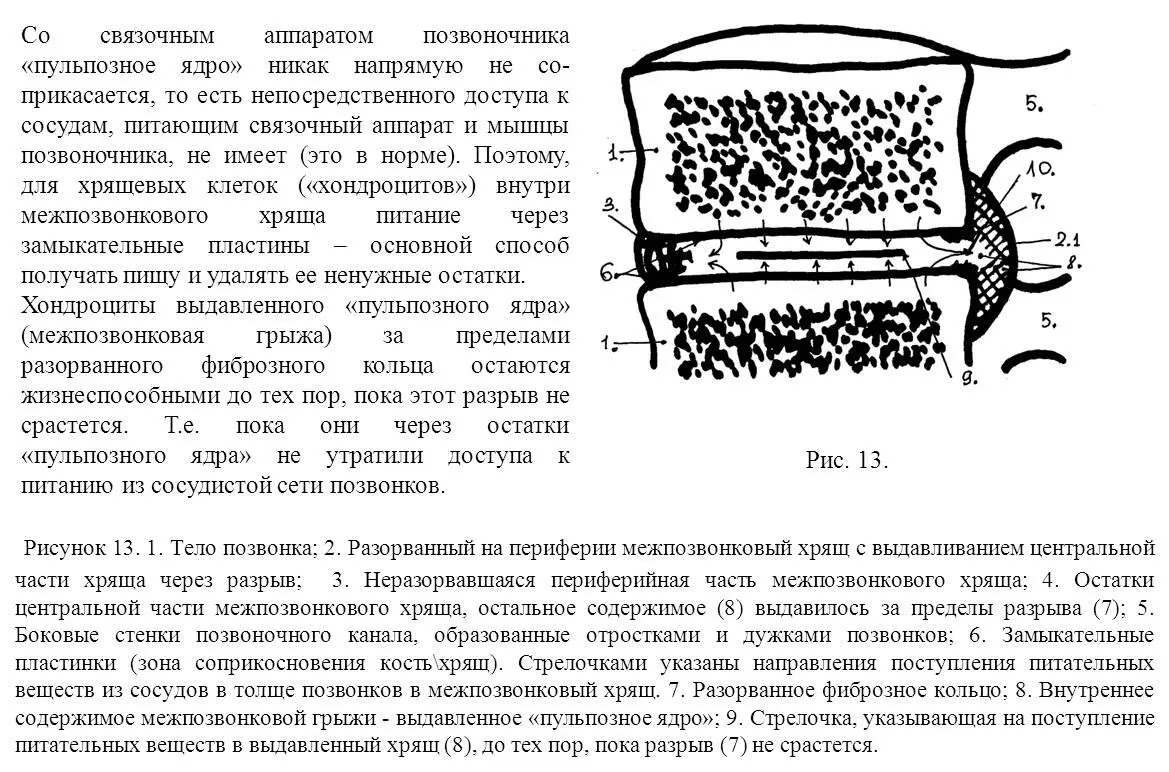

Но после того как оболочка мяча (периферия межпозвонкового хряща) лопается, гель (внутрен-няя часть межпозвонкового хряща – «пульпозное ядро») выдавливается через разрыв оболочки (сухожильного кольца по периферии межпозвонкового хряща).

И обратно не втягивается никаким образом.

При остеохондрозе позвоночника из-за нарушений обменных процессов, обеспечивающих сохранение нормальной структуры хрящевой ткани – изменяется биохимический состав центральной части межпозвонкового хряща («пульпозного ядра»). Ухудшаются его упругие свойства, вплоть до исчезновения. По тем же причинам снижается эластичность и прочность периферийной части хряща («фиброзного кольца»). Поэтому при сплющивании внутренняя часть межпозвонкового хряща начинает интенсивнее распирать изнутри уже ослабленное фиброзное кольцо, усиливая его разрушение.

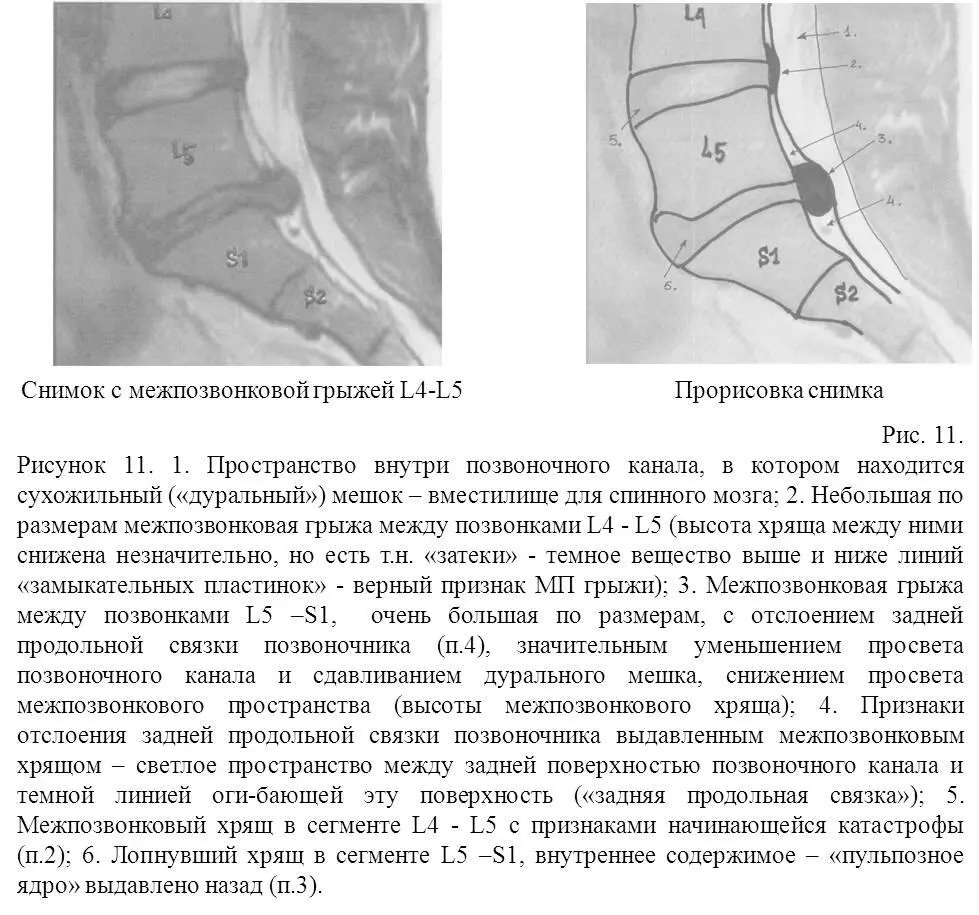

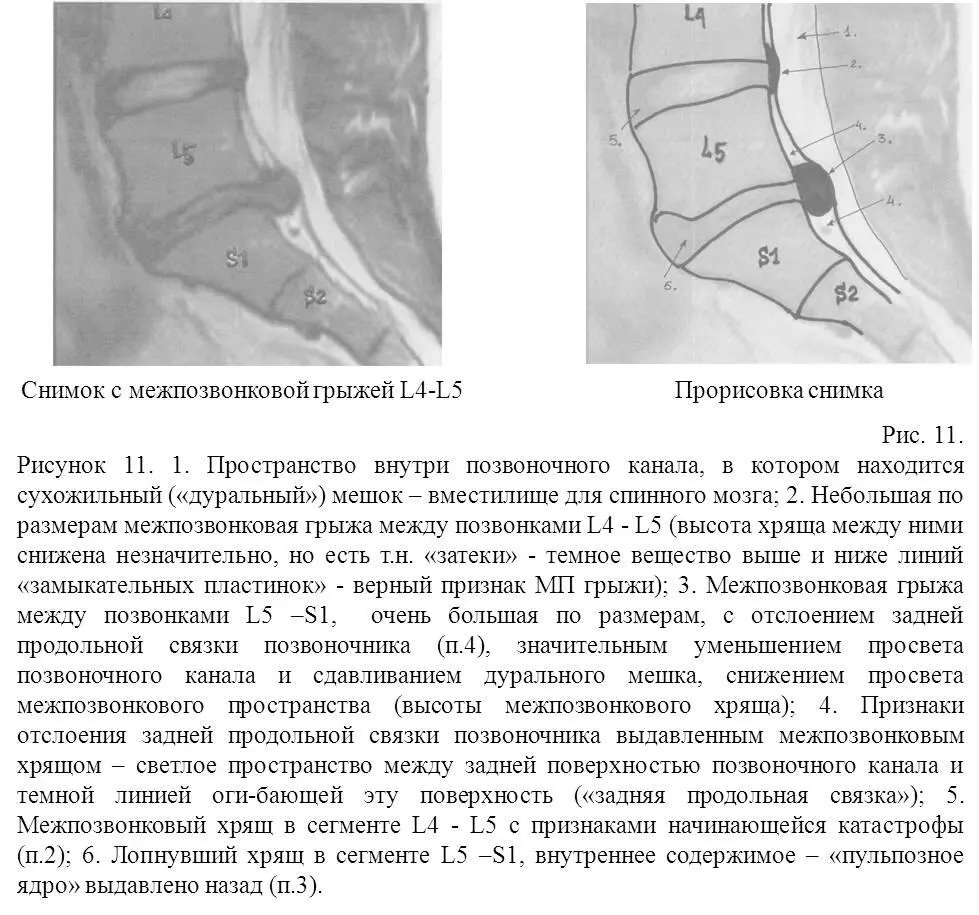

В далеко зашедших стадиях фиброзное кольцо может внезапно разорваться и внутреннее содержимое хряща выдавливается наружу, за пределы межпозвонкового пространства (Рис. 11.). Такое состояние называется – «грыжей межпозвонкового хряща».

Питание здорового межпозвонкового хряща

С детства, до момента остановки в росте и прекращения увеличения размеров скелетных структур, до 25 лет (самое большее) питание периферийной части межпозвонкового хряща («фиброзного кольца»), частично происходит за счет артерий, отходящих от аорты и позвоночной артерии. Они (артерии) проходят сквозь тела позвонков по их периферии. [Я.Ю. Попелянский, «Ортопедическая неврология (вертеброневрология). Руководство для врачей», М., «МЕДпресс – информ», 2003, с.31].

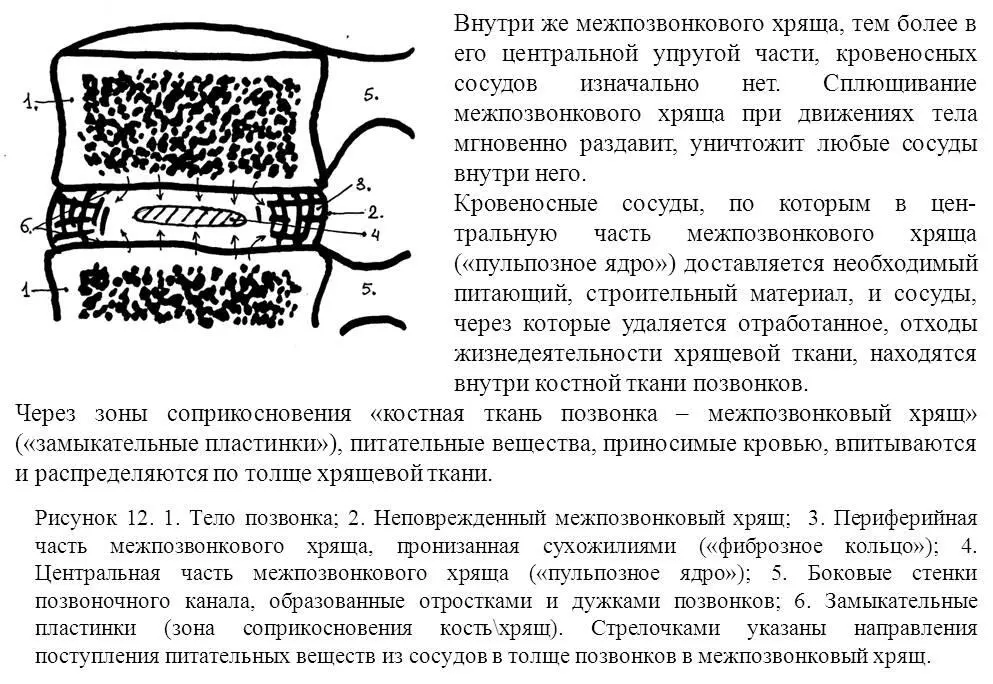

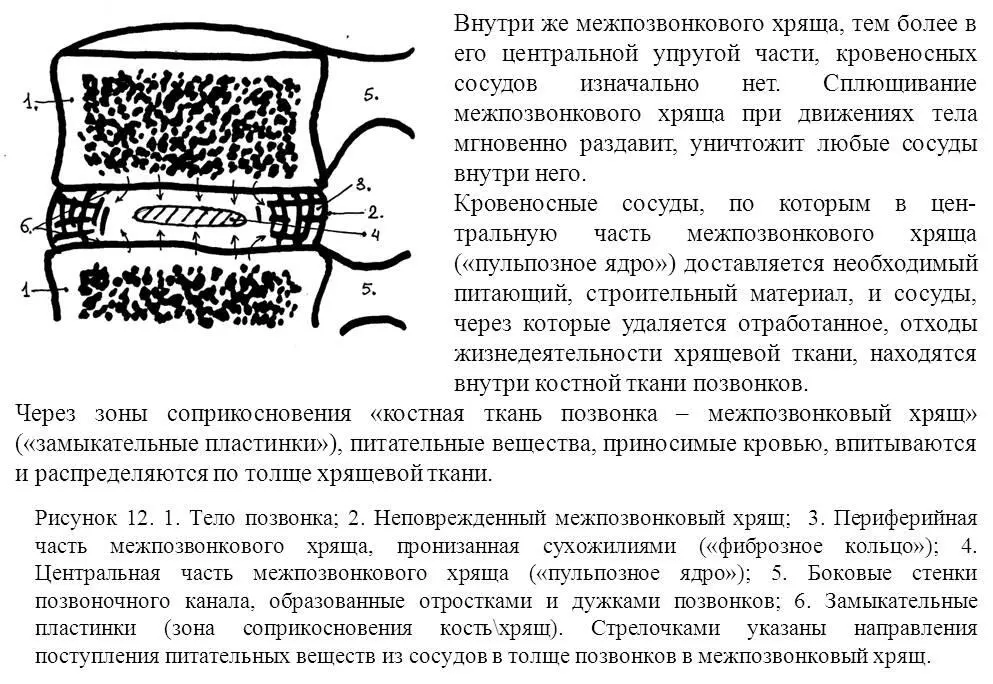

После 25 лет эти артерии зарастают, и питание периферийной части межпозвонкового хряща в дальнейшем происходит за счет сосудов в телах позвонков, через зону соприкосновения «хрящ/кость» («замыкательные пластинки»), см. «Словарь терминов».

С точки зрения особенностей питания хрящевой ткани, условно ее можно сравнить с холодцом (пищевой продукт), внутри которого находятся хрящевые клетки («хондроциты»), которые этот «холодец» вырабатывают. По этому «холодцу», через него, питательные вещества из кровеносных сосудов в позвонках диффундируют, впитываются в краевые околопозвонковые поверхности межпозвонкового хряща и затем, распространяясь далее внутрь хряща, доставляются к хрящевым клеткам («хондроцитам»).

« Диффу́зия» (лат. diffusio – распространение, растекание, рассеивание, взаимодействие)…иногда диффузионными называют также другие процессы переноса…» (см. например «Википедия»)

Небольшое отступление. В суставах конечностей кровеносные сосуды, снабжающие питательными веществами хрящевую ткань суставов, располагаются внутри костей образующих сустав. То есть хрящевая ткань любых суставов (позвоночника, конечностей) получает питательные вещества именно через зону соприкосновения «кость/хрящ». Причем, как у человека, так и у животных.

Природа создавала и внутренние органы, и опорно-двигательный аппарат, у млекопитающих и рептилий в соответствии с едиными анатомическими принципами (см. эволюционные теории). Поэтому от артритов и остеохондроза суставов и позвоночника страдает не только человек.

Информация для медицинских специалистов. Обратите внимание на то, что в норме артериальное кровоснабжение глубоких мышц спины и связок позвоночника, а также межпозвонковых хрящей происходит из различных артерий. Несмотря на то, что главные источники их происхождения едины – аорта и позвоночная артерия.

То есть позвонки и межпозвонковые хрящи кровоснабжаются сами по себе, а глубокие мышцы спины – сами по себе.

Читать дальше