Форма и назначение этих драгоценных судов были такими же, как простых. Жидкое кушанье из поварен носили в ставцах, кастрюлях и оловянниках, разсольниках с крышкой (рис. 5). Оловянники — это ковши из олова разной емкости. В патриаршей переписной книге числились: «19 оловяников ведерных, 21 оловяник полуведерный, 19 оловяников третников (1/3 меры), 6 оловяников четвериков (1/4 меры), 2 оловеничка резных, 4 оловеничка пузанчиков».

На стенах металлической посуды часто делались выпуклости, называемые пузами (Костомаров 77. И., 1860). Разсольники служили также для подачи на стол соленых плодов.

За столом жидкая пища разливалась в мисы. Это название восходит к латинскому слову, означающему «стол». В XII в. мисы употреблялись в качестве церковного сосуда. Но в «Домострое» и «Росписи царским кушаньям» встречаются блюда на мисенное дело: «хворосты мисенные», т. е. подаваемые в мисках. О разной величине их можно судить по описи патриаршей судовой палаты: «Осьмнадцать мис весу в них полшеста пуда, семь подмис… большой статьи да двадцать семь подмис меньшей руки».

Рис. 5. Разсольник серебряный

Твердые кушанья из поварни несли на блюдах разной формы, величины и назначения: лебяжьих, гусиных, икорных. Овощи подавались в блюдах особой формы — овощниках. К большим блюдам приделывались кольца для переноски. Перед гостями ставили блюдца, т. е. одно блюдо на двоих, а не в современном значении этого слова. Само слово «блюдо» с латинского переводится как «миса», в летописных сводах XI–XII вв. упоминается в значении церковного сосуда, но в XVI–XVII вв. употреблялось уже в значении посуды и рода кушанья.

В описи имущества боярина Никиты Романова числятся: «24 торели угольчатые, торель большая угольчатая, 6 торелей меньшей статьи». Торелями называли в XVI в. тарелки. Они не были в повсеместном употреблении. Их ставили перед гостями и не меняли в течение всего обеда.

Ложки (лжицы) делали простыми деревянными и из серебра, позолоченными, с фигурою на рукояти и надписью, кому принадлежит. Ножи оправлялись золотом, серебром, дорогой моржовой костью или драгоценными каменьями. Подавали их только именитым гостям. В ножах особой нужды не было, так как кушанья ставились на столы разрезанными.

Драгоценные приборы берегли, держали в футлярах: «Ставик, а в нем 12 ножей, черены рыбьи, оправлены серебром» (опись имущества боярина Никиты Романова).

Не совсем верно утверждение некоторых исследователей, что даже царский стол в XVII в. не знал вилок. В 1695 г. в столовую палату для святого патриарха были выданы: «нож чугрей усольного дела рыбья щадра (щадра — сердцевина моржового клыка. — Прим. авт.), припой и жук серебряной сканной с финифтью, да вилка черен рыбья щадра припой и наконечник серебряной с чернью»; для гостей патриарха — «14 вилок черены рыбьи с щадрою оправа серебряная с чернью, серединки золочены» (Писарев Н., 1904). Вилки были двузубы и давались знатным гостям.

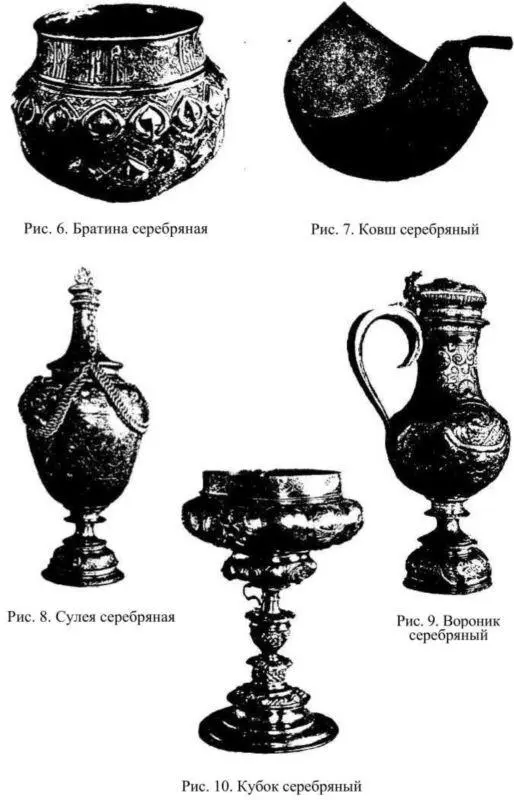

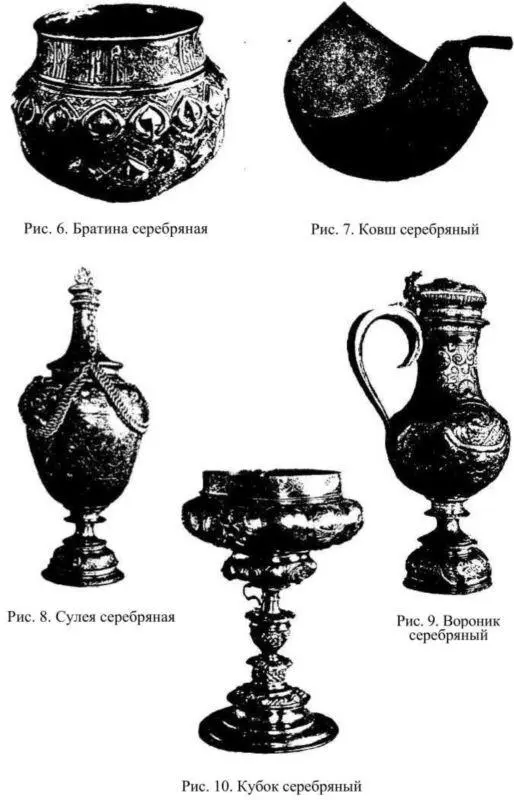

Вина, водки, меды и напитки приносили из сытных палат в ендовах, мушормах, ведрах, ковшах, кувшинах, воронках, четвертинах, братинах, сулеях (рис. 6—10).

Мушорма, близкий к ендове сосуд с носком и ручкой, в настоящее время забыт. А вот кувшины практически не изменили своей формы. Были кувшины серебряные с крышкой (воронки). Из братин пили, черпая вино ковшами, черпальцами. Упоминаются братины только в письменных памятниках XVI в., но распространены были в эпоху домонгольской Руси и имеют восточное происхождение. Сулеи — бутылки продолговатой формы с узким горлышком и цепью, за которую они подвешивались к поясу в дороге.

Пили из кружек (цилиндрический сосуд с ручкой и крышкой, 1/8 ведра или 1/2 четь братины), чаш (круглые сосуды иногда с рукоятью), кубков, рогов, чарок и чар (является русским изделием, хотя само название позаимствовано из тюркского языка), достаканов (предки современных стаканов). Высокие цилиндрические или призматические, с круглым или плоским дном на ножках и поддоне кубки (от слова «куб» — «чан») применялись и в качестве столовой посуды, и для украшения помещений: сосуды в виде петуха, челнока, рога и др.

Рукомойники и лохани применялись для омовения рук и губ во время торжественных застолий.

Читать дальше