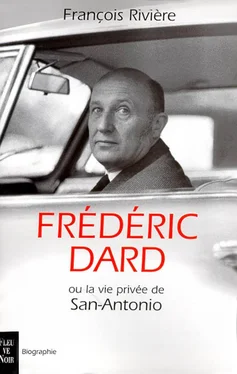

François Rivière

Frédéric Dard ou la vie privée de San-Antonio

« La vérité n’a qu’un visage, la franchise qu’un accent, mais intense, lorsqu’elle étincelle dans ses yeux. »

FRANCIS CARCO

« Je suis le plus paisible des tourmentés, le plus suave des violents, le plus joyeux des ravagés… » Frédéric Dard exprimait ainsi sa nature, dans une lettre à l’un de ses enfants, voici trente ans. Le romancier français le plus populaire de la seconde moitié de ce siècle — et, souhaitons-le —, d’une bonne part du prochain — confirmait ainsi le mot de son grand admirateur Jean Cocteau, attribuant à San-Antonio « un masque admirable et humain ».

On a souvent voulu faire de Frédéric Dard le rival ombrageux de son bouillant commissaire, passé comme par miracle du rang de personnage de roman à celui d’auteur tonitruant et fécond. On a même, avec un manque de tact absolu, voulu faire porter à San-Antonio le chapeau d’un coup de blues du romancier qui aurait pu leur être fatal à tous les deux, un triste soir de 1965… C’était faire peu de cas des ambitions véritables de celui qui, quinze ans plus tôt, mettait en jeu à la roulette russe des pseudonymes un talent des plus éclectiques afin d’échapper à une condition subalterne. Et qui, en inventant San-Antonio, ne dissimula jamais le rôle qu’il voulait lui faire jouer dans sa vie.

Frédéric Dard, pourtant, n’aura jamais été dupe de sa création, ni de la créature de papier qui l’a rendu riche et célèbre. Sa réussite écrasante — 220 millions de livres vendus à ce jour — n’a pas entamé sa modestie d’écrivain, ni réduit à néant le sentiment qu’il garde au cœur d’avoir outragé l’adolescent lyonnais qui rêvait au Goncourt. Mais une fidélité souterraine à ses premières amours pour le roman populaire — encouragées par une grand-mère au rôle prépondérant — et le désir, plus fort que tout, de ne ressembler à personne, ont magnifié sa démarche et fait de lui, en tout bien, tout honneur, le « romancier forain » — titre autodécerné — le plus aimé de ses compatriotes.

La longue marche de Frédéric Dard vers la reconnaissance d’un immense public ne s’est, contrairement à ce qu’on a pu dire, jamais accomplie au détriment de sa vraie nature. Celle-ci s’est seulement dévoilée peu à peu, au cours d’une existence qui ne lui fut pas toujours tendre mais dont il a su déjouer patiemment tous les pièges, souvent cruels. S’il lui est arrivé, certains jours, de douter de lui-même, il n’a jamais douté du pouvoir rédempteur de la fiction, s’acharnant à faire de celle-ci l’expression de sa vraie nature d’homme. On a voulu l’opposer, comme auteur de romans écrits au vitriol, à l’apparente futilité de la geste san-antonienne, sans voir que celle-ci ne faisait que reprendre, sur un mode différent, mais tout aussi attachant, la symphonie désespérément lucide de l’autre partie de son œuvre.

La vérité d’un écrivain n’est jamais pure, et rarement simple. De ses contradictions intimes poussées au paroxysme, Frédéric Dard a fait surgir la voix unique, aux timbres diversifiés, de son chant. Aux accords de la nostalgie du monde perdu de son enfance émerveillée, puis malmenée, se sont mêlés d’autres organes, savoureux et rauques, ainsi que le savent bien les lecteurs attendris et complices des aventures de San-A, Bérurier et compagnie…

D’une invention langagière sans véritable précédent, que d’encombrants éloges n’ont jamais réussi à faire trébucher, l’inébranlable auteur a su bâtir une œuvre unique, forêt profonde où s’ébattent les créatures goguenardes de son vertige devant la page blanche.

Qu’on le veuille ou non, Frédéric Dard et San-Antonio ne sont qu’un seul et même individu. Depuis longtemps déjà, ils ne sortent plus l’un sans l’autre.

La destinée peu édifiante de Séraphin Dard aurait pu fournir, à la fin du siècle dernier, la matière d’une fable romanesque conjuguant sans peine l’imagination pernicieuse d’Octave Mirbeau et la verve pittoresque de Courteline. Héritier d’une opulente et honorable dynastie de chocolatiers lyonnais dont il dilapidera les biens sans défaillance au gré de ses frasques, Séraphin le mal-nommé épouse par défi une Ardéchoise de dix-sept ans, Claudia Berland, bien décidé pourtant à ne pas s’assagir. Tout au contraire, ce libertin passe allègrement du lit conjugal à celui de sa belle-mère qui n’y trouve, semble-t-il, rien à redire… En 1895, naît à Lyon Francisque, le premier enfant du couple si peu assorti. Jean, leur second fils, voit le jour cinq ans plus tard, alors que Claudia, très éprouvée, songe à demander le divorce. Lorsqu’elle l’obtient, après bien des difficultés, il lui faut gagner sa vie.

Elle exerce courageusement le métier d’infirmière à domicile et de sage-femme, ce qui l’oblige à se séparer durablement de ses enfants. Le cadet est confié à la garde de sa famille en Ardèche. Quant à Francisque, qui paraît au grand dam de sa mère avoir hérité la nature indomptable de Séraphin, elle s’efforce autant qu’elle le peut de veiller sur ses études. Elle n’aura qu’épisodiquement recours à l’aimable complicité de ses voisins lyonnais, les Pétil.

Séraphin Dard, pour sa part, ayant fui le théâtre de ses turpitudes familiales et devenu totalement miséreux, sévit dans la région parisienne où il se dissipe encore davantage. Un temps, il vend des cartes postales sur les grands boulevards de la capitale. Mais son éthylisme invétéré fait bientôt de lui une loque, et il finit tristement ses jours dans une salle commune de l’hôpital de Pantin, où il meurt, âgé de quarante ans à peine.

En 1913, Francisque achève à Lyon son apprentissage en dinanderie. Il a du goût pour cet artisanat du cuivre, mais n’y consacre qu’une part de sa juvénile énergie. Ce chaud lapin écume en effet les bals de la région. À Saint-Chef-en-Dauphiné, un pittoresque village situé dans les collines, il fait la connaissance de Joséphine-Anna Cadet. La blonde et plantureuse adolescente est la fille d’un cultivateur de la région, honorablement connu. Ils s’éprennent l’un de l’autre et promettent de se revoir.

Survient la guerre. Gagné par la fièvre patriote qui embrase le pays à l’idée largement répandue d’un conflit rapide comme l’éclair, Francisque s’engage. C’est ce que fait aussi le frère de Joséphine, qui part pour le front revêtu du bel uniforme des cuirassiers. Le sang chaud du jeune Dard fait de lui un combattant héroïque, et en 1917 un valeureux brancardier dans l’enfer de Verdun. Il rentre chez sa mère couvert de médailles.

La vie reprend son cours et Francisque doit trouver du travail. Après bien des recherches et des allées et venues, c’est à Jallieu, dans l’Isère, qu’il est enfin embauché aux usines métallurgiques De Dietrich. Le hasard a bien fait les choses puisque c’est aussi dans cette petite ville située à mi-chemin de Lyon et de Grenoble que Benoît Cadet, le père de Joséphine, est à présent établi. Il y a ouvert un café-boulangerie qu’il tient en compagnie de son épouse et de leurs trois filles. La mort de l’unique héritier mâle dans les tranchées boueuses a certainement hâté sa décision de fuir la campagne. Le portrait du malheureux garçon coiffé du beau casque à plumes des cuirassiers est accroché en bonne place dans la salle où Joséphine et ses sœurs s’activent auprès de la clientèle.

Francisque a pris pension chez les Cadet et aussitôt renoué avec Joséphine, devenue à présent une accorte jeune femme. Sous le regard bienveillant du boulanger, elle s’offre à son courtisan gouailleur et décidé, avec une générosité qui est et restera la marque de son caractère.

Читать дальше