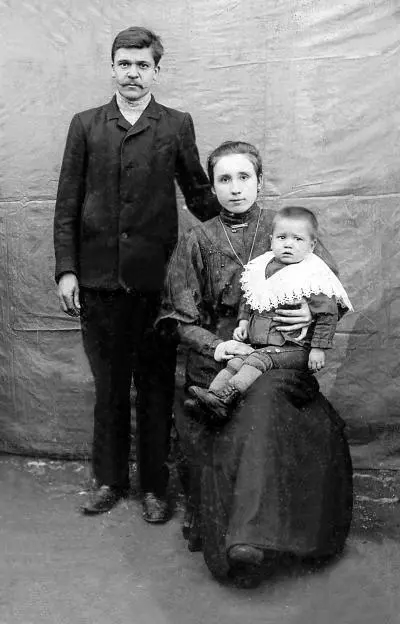

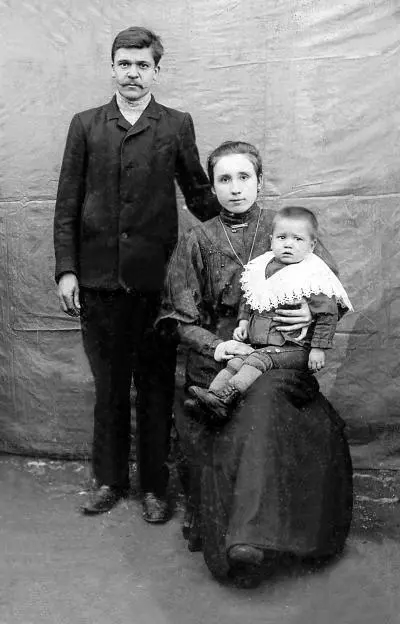

Супруги, Иван и Анна Бычковы, с уже подросшим Александром

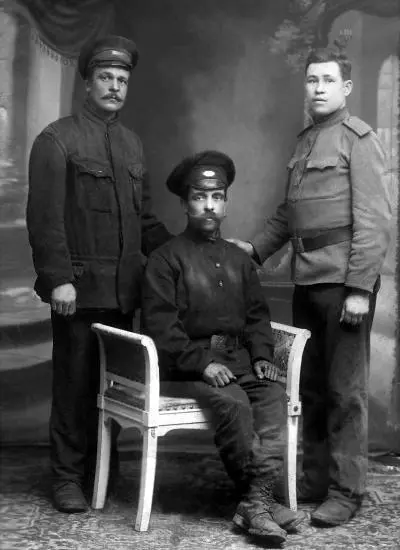

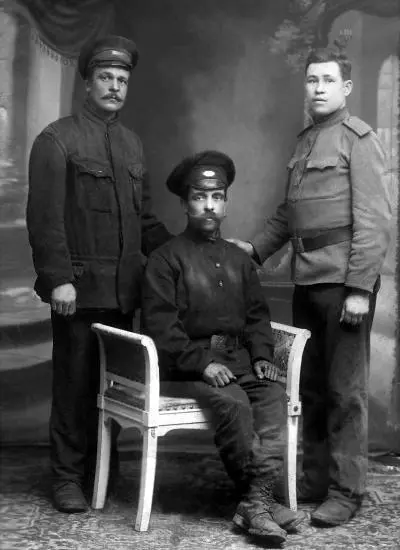

Мой дед Иван Сергеевич (слева) перед отправкой на фронт. 1914 год

Третья портретная сессия явила человека вполне зрелого, задетого чем-то важным, сокровенным, далеким от окончательного разрешения. На его крупном, можно сказать, породистом лице печать серьёзной задумчивости. Фотография 1914 года. Иван Сергеевич и два сослуживца перед отправкой на фронт. Сделаю дерзкое предположение: тридцатилетний рабочий военного завода, уникальный специалист (слесарь-лекальщик, создатель моделей образцов оружия), отец трёх детей мог быть мобилизован в первые дни войны и тут же отправлен в действующую армию, видимо, только по одной причине – замечен в сотрудничестве с социал-демократами…

О младшем сыне Сергея Алексеевича и Матрёны Дмитриевны, дяде Мите, мой отец сообщил следующее: «Дядя Митя лет до девятнадцати жил в лопасненском отчем доме, работал связистом-монтёром, а затем уехал в Москву. Служил в ГПУ. Последнее время (пятидесятые годы – Ю. Б. ) работал во Львове в областном управлении госбезопасности. Последний раз я его видел, когда он заезжал к нам в Лопасню после того, как побывал в Москве по вызову – ему вручали орден и присвоили очередное воинское звание. Здоровье дяди Мити после покушения на него бандеровцев было плохое. Он переехал с семьей в подмосковный город Пушкино, где вскоре умер».

Есть такая профессия – Родину защищать. Дмитрий Сергеевич Бычков из когорты рыцарей, стоящих на защите безопасности нашей страны. Низкий поклон светлой памяти твоей, дорогой Дмитрий Сергеевич.

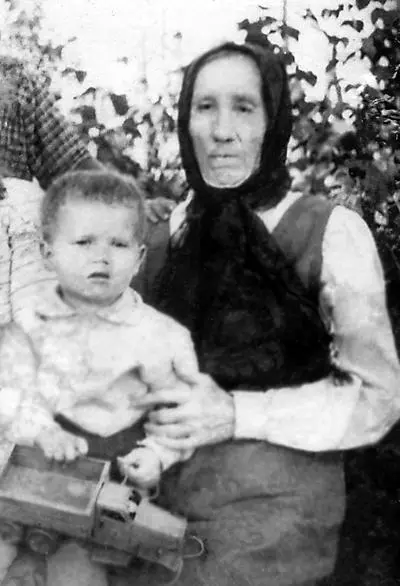

…У Анны Игнатьевны было трое детей: Александр, Софья и Сергей. Для того, чтобы не умереть с голоду, семья держала корову, которую с большими трудностями удавалось прокормить. Сено заготавливали всей семьей мешками, то есть брали мешки, серпы и шли в лес, где по кустам жали нескошенную траву и на себе несли домой. Там уже сушили и убирали на зиму.

«Выйдя замуж в 1905 году моя мама, Анна Завидонова, пришла со Старого Бадеева в дом Бычковых в Лопасню, в семью, которая состояла из бабушки Матрёны Дмитриевны Бычковой, тёти Мани, дяди Мити, отца Ивана Сергеевича, матери и появившихся один за другим их троих детей: меня, Сони и Сергея. Главой дома, старшей после умершего в 1906 году Сергея Алексеевича стала Матрёна Дмитриевна», – писал в воспоминаниях мой отец.

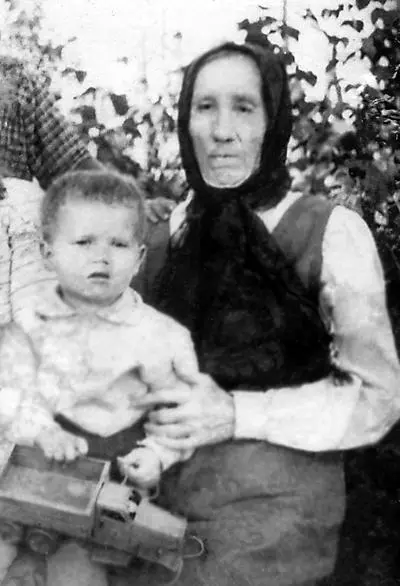

Анна Игнатьевна с внуком Володей. 1947 год

Мучительным было в голодные годы революции и гражданской войны отсутствие хлеба. Юношей 14–15 лет Александр (мой будущий отец) несколько раз обращался в мешочника и отправлялся с попутчиками-лопасненцами в хлебные края. Повсюду, особенно в местах скопления людей, например, на железнодорожных станциях, свирепствовал тиф. В апреле 1922 года, возвращаясь из поездки в Тульскую губернию, он заболел брюшным тифом. Выжил, но бабушка, которая за ним ухаживала, заразилась от него и через 12 дней умерла. Семья стала на глазах рассыпаться. Вышла замуж и ушла на Старое Бадеево к Константиновым тётя Маня. Дядя Митя уехал в Москву. В доме на втором этаже осталась Анна Игнатьевна и трое её детей.

В чулане, примыкающем к сеням второго этажа, жили до этого времени бродяжничающий дядя Саша с женой, которую он приглядел себе в нижнем этаже дома Бычковых. Нижний этаж ещё Сергей Алексеевич сдавал в аренду. Была там вначале пекарня. Затем помещение снимала семья портных. Их в свою очередь сменило многолюдное семейство бондарей, и в их числе молодая бондариха Маша. Прибыв в отчий дом из очередного вояжа, бродяга дядя Саша женился на Маше-бондарихе, и она стала Марией Яковлевной Бычковой. Всё бы ничего, коли б жили они по-человечески. Но бродяга Саша, напившись, постоянно издевался над Анной Игнатьевной. Однажды зимой, пьяный дядя Саша пнул ногой полную горящих углей маленькую железную печку «буржуйку», угли посыпались на пол. Терпение Александра пришло к концу. Пятнадцатилетний юноша, рослый, достаточно крепкий, схватил за шиворот тщедушного дядю Сашу и спустил его по лестнице в двенадцать ступеней вниз

Относительное благополучие на втором этаже дома Бычковых возникло благодаря ранней самостоятельности и тяге к учёбе Александра. Учиться, учиться и учиться – было нормой его жизни.

Читать дальше