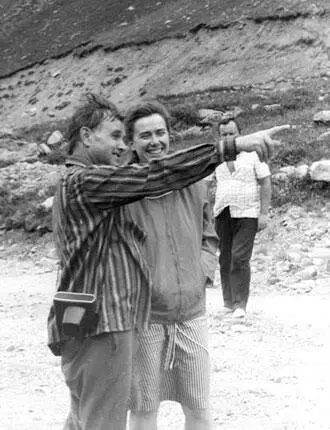

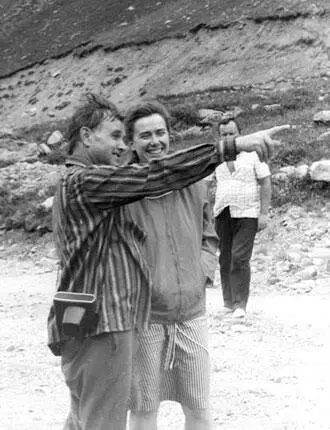

В горах Терскей Алатау, 1980-е годы. В. Г. Ходаков (справа) с Е. А. Ильиной и А. В. Гордейчиком.

Второй. Работая на Тянь-Шане, наш инженерно-гляциологический отряд очень помногу передвигался на автомашине. Вроде бы обычное дело – едем, любуемся местными красотами, обмениваемся впечатлениями, а Владимир Георгиевич постоянно что-то фиксирует в своем дневнике. Вечером, после чая, у костра обмениваемся своими наблюдениями. Общую картину – перевалы, водопады, противолавинные галереи – видели все. А частности (едва заметные следы схода лавины на противоположном склоне, на каком участке дорога будет непроходимой после сильного дождя, место вероятного снежного заноса) зафиксировал, как оказывается, только В. Г. Ходаков. Начальник тогдашнего отряда Андрей Гордейчик весело заметил: «Так потому он и профессор, что видит то, что не могут разглядеть студенты, аспиранты, мэнээсы и просто нээсы».

Кстати, о профессорстве. Внешне, даже в стенах Института, ничем не выделялся. Что уж там говорить о жизни вне подвалов на улице Гарибальди, или сводов на Старомонетном? Но один случай крепко врезался в мою память. На Шпицбергене, в Баренцбурге (а экспедиция базировалась именно там), основное место общения и встреч – столовая. Разумеется, рабочая, поскольку высокое начальство питается в своей, где и приборы другие, и скатерти на столах. Все друг друга (по крайней мере, визуально) знают хорошо и новичков «вычисляют» сразу. Мы, наука, все, кроме начальника экспедиции, ходим в рабочую. Нас знают, не вникая в детали. В те советские времена представители интеллигенции обязаны были прочитать в Доме культуры, как минимум, одну популярную лекцию. Наша экспедиция в этом отношении всегда была в передовиках: менее двух лекций не проводила. Одну, как всегда, начальник экспедиции Евгений Максимович Зингер – кладезь сведений, воспоминаний, баек и анекдотов из своей богатейшей полярной жизни. Вторую, а то и третью наиболее титулованные сотрудники. Отказы не принимались, и поэтому их не было. Дошла очередь и до В. Г. Ходакова. В Доме культуры и у столовой вывешены объявления: такого-то числа, во столько-то часов в ДК состоится лекция доктора географических наук, профессора Ходакова В. Г. Тему лекции точно не помню, но что-то типа «Снег и лед в нашей жизни и в жизни Земли». В зале достаточно много народу – помимо обитателей нашего дома, наши соседи по Научному городку, кто-то из консульства, интересующиеся из отряда вертолетчиков и значительная часть шахтеров, пришедшая в добровольно-принудительном порядке. Владимира Георгиевича представляют, и он поднимается на сцену. Никакого иллюстративного материала нет, а, значит, вся надежда на слово. Сидим рядом, а поэтому слышим все комментарии пролетариата. «Такой маленький, и профессор!», «Да я его каждый день в столовой вижу!», «Кто же тогда у них Зингер, если это – профессор?», «Да я за две полярки весь этот лед и снег знаю не хуже этих профессоров и академиков!» – и много еще чего в таком же духе. Начинает свою сорокапятиминутную лекцию Владимир Геогриевич именно с того, что все, находящиеся здесь, каждый день в течение двух лет видят снег и лед. А дальше следуют понятные и убедительные примеры из повседневной жизни островитян, которые, так или иначе, иллюстрируют ключевые понятия гляциологии, объясняют важность этих специфических знаний, рисуют перспективы. Блестящим оратором (как известные всем выпускникам географического факультета профессора Ю. Г. Саушкин и Г. К. Тушинский) не был, но аудиторию увлек логикой изложения, последовательностью и неопровержимыми аргументами, которые всегда были убедительными и понятными. Лично меня поразило умение находить параллели в смежных дисциплинах, что чрезвычайно трудно для такой специфической аудитории. Лекция заканчивается точно в срок. Обычно в таких случаях следуют два-три заготовленных вопроса, вежливые аплодисменты и все торопятся на выход. А здесь все пошло по-другому. Шквал вопросов из зала, явно не подготовленных, а возникших по ходу лекции. Уровень вопросов разный – от школьной географии за шестой класс, до сложных инженерных проблем. Ни один вопрос не остается без понятного и четкого ответа (стиль Ходакова!) По времени ответы заняли столько же времени, как и лекция. А это свидетельство явной заинтересованности аудитории. На выходе в толпе ловлю несколько фраз с впечатлениями от услышанного. «А ты говорил, что будет неинтересно!», «Вот это настоящий профессор – сначала я понимал мало, а в конце уже почти все», «Ты не рост его смотри, а на голову. Не голова, а глобус, очень большой глобус!» Особенно мне почему-то запомнилась последняя фраза: глас народа – он глас божий. А для себя уяснил следующее: даже неподготовленная аудитория сможет тебя воспринимать, если овладеешь двумя умениями – умением в двух словах передать суть, и умением отыскать новое в привычном, в том, что окружает тебя каждый день.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Наиль Выборнов - Метро 2033 - На пепелищах наших домов [litres]](/books/399332/nail-vybornov-metro-2033-na-pepelichah-nashih-domo-thumb.webp)