Мне представляется полезным дополнить портрет А.М. упоминанием его издательско-публикаторской деятельности. Здесь необходимо сказать, что А.М. был организатором не только Курской биосферной станции, но и Лаборатории экспериментальных методов изучения геосистем (ЛЭМИГ, впоследствии ЛЭИГ)), наследовавшей часть тематики Курского стационара и обеспечившей ему в Институте постоянное структурное представительство [26].

Так вот, ЛЭМИГ и затем ЛЭИГ выпускали ежегодно несколько книг с результатами всех проводившихся непосредственно на стационаре и на КБС исследований и всех совещаний или конференций по соответствующей тематике. Это были и общеинститутские монографии, и сборники докладов, и материалы текущих исследований. Последнее особенно ценно, поскольку нередко обобщающие монографии и статьи в журналах содержат только малую часть полевых материалов и экспериментальных данных. А для работ стационарного характера важны полнота и преемственность результатов и, разумеется, их доступность. Важно и то обстоятельство, что А.М. не только не препятствовал всем участникам работ публиковать их пусть не самые значительные результаты, но активно побуждал делать это регулярно, не оставляя за бортом то, что иным руководителям и редакторам кажется мелким и второстепенным. И если в делах организационного управления лабораторией и станцией Грин мог быть весьма авторитарен и действовал подчас жестко, редактор он был либеральный и не навязывал свои научные взгляды, старясь соблюдать лишь общую канву и тематическую целостность издания.

А. Н. Рудой

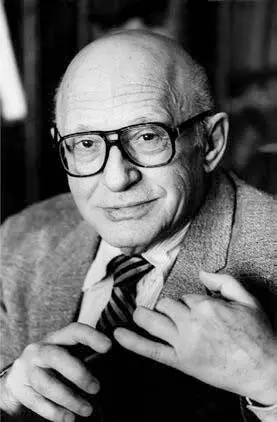

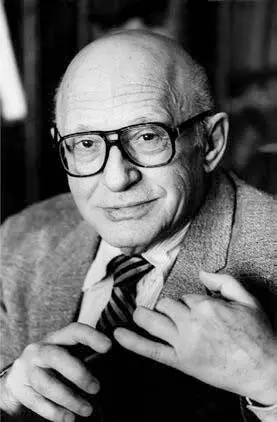

Михаил Григорьевич Гросвальд (1921–2007)

Геоморфолог, гляциолог, д.г.н. (1981), профессор (1991).

В Институте в 1956–2007 гг., заслуженный деятель науки РФ (2002), почетный доктор Шведской королевской АН, почетный член Русского географического общества и многолетний Председатель Гляциологической комиссии его Московского филиала

Короткий рассказ о жизни незаурядного человека, гляциолога, геолога Misha Grosswald. Так звал его весь научный мир, но так обращаться к нему напрямую позволяли себе только старые коллеги и друзья – географическая и геологическая элита планеты. И родные. Он подписывал свои письма так: МГ или MG.

Скажу, что чувствую все эти самые последние годы. Мне его очень не хватает. Даже ощущение того, что в любой момент я могу позвонить ему в Москву, и – звонил, не прошло. Это не грустно. Это просто так и есть.

По-моему, Гросвальд был гением. Я часто не понимал его рассуждения. Понимая логику, не мог сразу понять результат его последовательных логических операций. Иногда не хватало просто знаний. А чаще, думается теперь, он мыслил как-то не так, как многие. Результат я, в конце концов, понимал. Базовые положения – тоже. Но сам механизм этого могучего умственного процесса, его гениальной в воплощении и красивой в своей законченности идеи, гипотезы большой или малой, научного или жизненного предположения, этот механизм я не понимаю и сейчас. Такой черный ящик. Ужасно умный. И находясь с ним рядом, и я чувствовал себя гораздо умней, чем есть на самом деле… С годами я просто начал верить, не понимая сразу, но понимая через год, или даже – десять. Вот пример.

М. Г. Гросвальд.

1980-й год. Гляциологический симпозиум в Томске, Гросвальд ведет палеогляциологическую секцию. Доклад Б. А. Борисова о ребристых моренах в предгорьях Алтая, в районе с. Платово. Доклад интереснейший, пионерный, даже смелый. Если гипотеза Борисова верна, то площади оледенения, соответствовавшие этим ребристым моренам, были гораздо больше ранее представлявшихся, контуры древних ледников были совсем иными, меняются и все палеобалансовые характеристики четвертичных ледников. То есть, гляциология получает новый методологический инструмент, сулящий серьезные открытия. Вопросы, дискуссия, все интересно, Михаил Григорьевич отмечает доклад особо, но как-то задумчиво. Через пару дней Гросвальд спрашивает меня: «Ты эти места знаешь? Ты бы съездил туда, посмотрел еще раз вот этими глазами,» – и протянул мне серый ротапринт знаменитой сегодня в мире, а в то время – в мире без СССР, большой статьи американца Вика Бейкера, опубликованной в неведомом мне тогда Бюллетене Geological Society of America, 1973. Эта была статья о гигантских знаках ряби на территории Колумбийского базальтового плато, статья, которая сразу сделала 28-летнего Бейкера всемирно знаменитым. Это я сейчас об этом знаю. Но тогда и МГ не знал. Но как-то вот чувствовал то, что рассказал на симпозиуме, но не понял десятки лет работавший там питерский геолог. Гросвальд интуитивно был прав – «ребристая морена» и в районе Платово, и во многих других местах (Тува, Памир) оказалась гигантской рябью течения. Сейчас там – чуть ли не официальные памятники природы. И я написал (через пару лет) об этом свою первую «дилювиальную» статью, или – расширенные тезисы в местном сборнике.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Наиль Выборнов - Метро 2033 - На пепелищах наших домов [litres]](/books/399332/nail-vybornov-metro-2033-na-pepelichah-nashih-domo-thumb.webp)