Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке (Мариучча). 1819

Государственная Третьяковская галерея, Москва

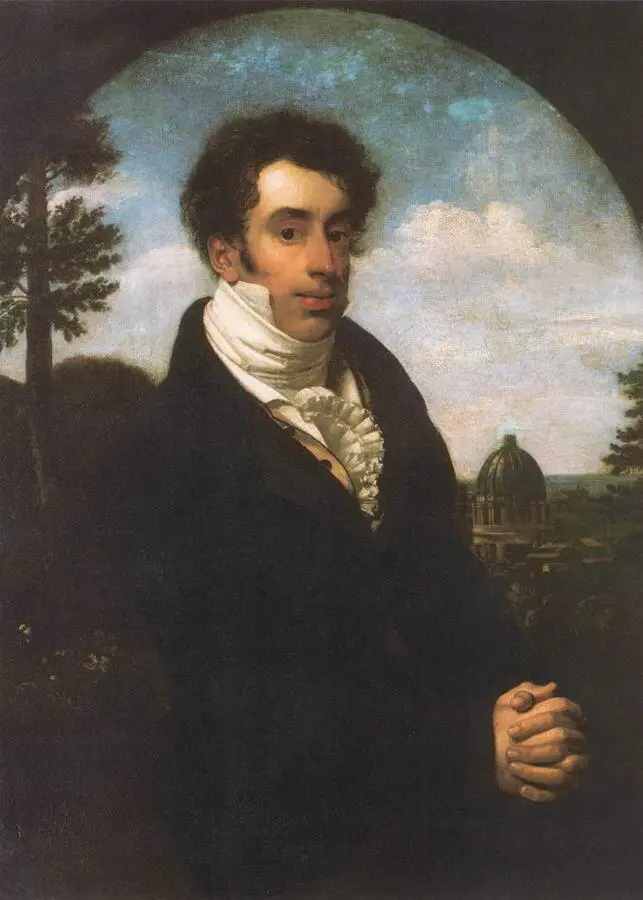

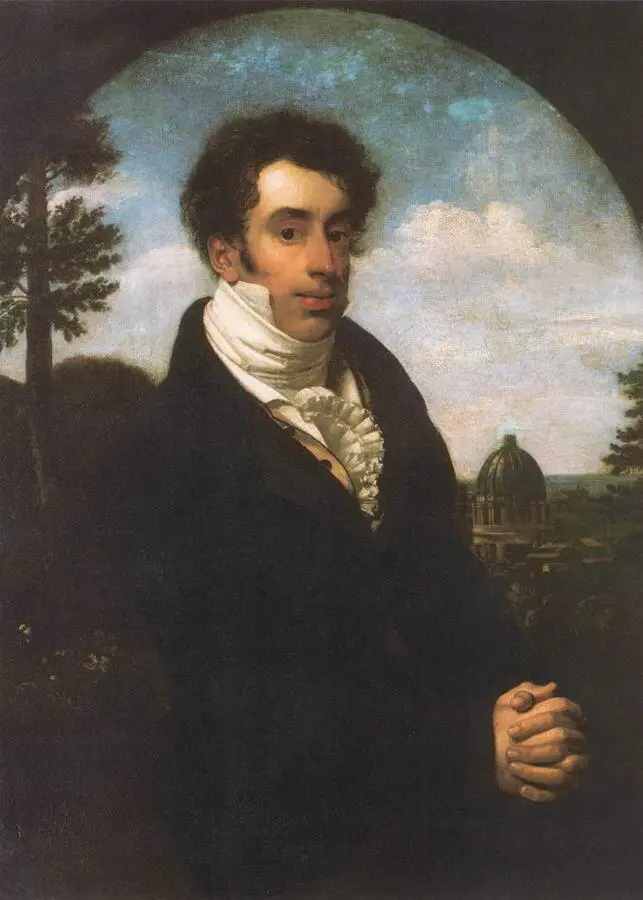

Портрет князя Александра Михайловича Голицына. Около 1819

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Идеалом становится само мастерство. Портрет очевидно срежиссирован, сложная поза имеет умышленно постановочный характер, темп нанесения штриха, в котором прежде материализовался процесс созидания изображения, здесь исчезает, скрывается в незаметных, неуловимых градациях нажима карандаша. В живописных портретах итальянские влияния сказались в Автопортрете (1820) и лучшем портрете этого времени - Портрете князя Александра Михайловича Голицына (около 1819). Путешествующий русский вельможа, пополнивший ряды охотников за художественными впечатлениями, Голицын прибыл в Рим из Неаполя, где заказал Сильвестру Щедрину неаполитанский вид, а в Риме встретился с Кипренским. Здесь легко узнаваема весьма банальная в жизни ситуация - путешественник на некой смотровой площадке с видом на Рим. Зритель в таком контексте - это кто- либо из бесчисленных зевак, приехавших созерцать знаменитые панорамы. Но ведь и сам изображенный в портрете персонаж - тоже один из них! Однако самоощущение его таково, и представлен он с этим дистанцирующимся от зрителя взглядом так, что внутри этой ординарной «туристической мизансцены» возникает тоже узнаваемая, но принадлежащая к тонким психологическим материям коллизия, представляющая собой другой поворот темы - «одиночество в толпе». Коллизия, которая имеется в виду, вполне знакома:

По прихоти своей скитаться здесь и там,

Дивясь божественной природы красотам,

И пред созданьями искусств

и вдохновенья

Трепеща радостно в восторгах умиленья,

Вот счастье! вот права..,

- написал Пушкин в одном из поздних стихотворений. Но таковые «восторги умиленья» - дело глубоко интимное, уединенное. Чрезвычайно ординарная ситуация представлена в психологическом измерении - как совершенно неординарная и уникальная, а персонаж из «туристических полчищ», слоняющихся по вечному городу, - как единственный и неповторимый в своей человеческой особливости. Сценарий этого портрета исполнен, сыгран так, что это исполнение оказывается в разительном противоречии с жизненным содержанием этого сценария. Как если бы нам показали актера, который в ходе всем известной, заученной популярной пьесы вдруг позабылся и задумался о чем-то своем, человеческом, не имеющем отношения к тексту роли. Иначе говоря, человек единственен, отделен, одинок перед лицом рисующихся под арочными сводами Вечного города вечных красот, которые принадлежат всем - и никому. Это, пожалуй, самое проникновенное в русском искусстве воплощение хрестоматийно романтической темы: одиночество человека - странника, затерянного в чуждом мире. Эта тема будет позднее резонировать в уффицианском Автопортрете, в портрете Авдулиной и далее вплоть до портрета Пушкина.

Портрет великого князя Михаила Павловича. 1819. Рисунок Государственная Третьяковская галерея, Москва

Портрет Софьи Степановны Щербатовой. 1819

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Портрет Екатерины Сергеевны Авдулиной. 1822

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

В марте 1822 года Кипренский приехал в Париж и создал здесь Портрет Екатерины Сергеевны Авдулиной - своего рода резюме затеянного в итальянский период диалога со старыми мастерами. Он перенасыщен музейными ассоциациями. В нем уже не раз отмечались переклички с луврской Джокондой Леонардо, другие итальянизмы, в частности, определенное сходство с Портретом Элеоноры Гонзаго Тициана из галереи Уффици, откуда позаимствован способ, каким введен в изображение «мотив окна». Но это также и автореминисценция - композиция зеркально повторяет портрет Ростопчиной 1809 года. Сравнение с ренессансными образцами позволяет акцентировать здесь и некий маньеристический,«готизирующий» оттенок. Ощутима «стрельчатость» композиционного треугольника. Округлость и плавность линий сочетается с прихотливостью: так, мягкая парабола окутывающей плечо шали по линии отгиба каким-то сейсмическим эхом откликается в трилистнике наверху; каждая линия как будто повторена в прихотливой вариации. Особенно заметна рифмовка в наклоне фигуры с наклоном веточки в стакане. Опущенный сложенный веер как будто показывает траекторию падения цветка из соцветия. Линия оконного проема прервана находящим на нее сквозистым силуэтом кружевного чепчика, а прямой угол окна скрыт мягким буфом рукава.

Читать дальше