Портрет графа Сергея Петровича Бутурлина. 1824. Рисунок Государственная Третьяковская галерея, Москва

Портрет Анны Алексеевны Олениной. 1828. Рисунок Государственная Третьяковская галерея, Москва

Юная Анет Оленина (1828) думает, что она может не пустить себе в душу, она пишет о себе в дневнике словами поэта: «...в мятежном пламени страстей как страшно ты перегорела!», наивно применяя строки Баратынского к своим девическим чувствованиям. А в это время художник видит прелестную кокетку, и кажется, что он и за ней, и за самим собой наблюдает, как если бы он сам был или на его месте был бы старик-любезник, любующийся юной девушкой с оттенком нежности к ее вере во всесилие своей красоты.

Раннее искусство Кипренского имеет тонус молодости и солидарности с юными моделями. А теперь - охлажденная проницательность, распространяющаяся и на очарование юности. Это - обретение возраста, умудренного опытом и разочарованиями. Но возраста самого поколения, прощавшегося в конце 1820-х годов с волнениями и идеалами своей молодости и вступавшего в осень и зиму последекабристского, николаевского времени.

В Портрете князя Никиты Петровича Трубецкого (1826), как и в названных выше, мы не найдем того воодушевления, которым преисполнены ранние портреты.

Портрет графа Дмитрия Николаевича Шереметева. 1824. Государственный Исторический музей, Москва

Портрет Карла Ивановича Альбрехта. 1827

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Достаточно сравнить их, например, с портретом Евграфа Давыдова. Даже мастерская передача фактуры серебряного шитья на мундире и вообще предметности - все как бы «оледенело». Портрет писался в год следствия и суда над декабристами. Изображенный здесь князь Никита Петрович приходился младшим сводным братом Сергею Петровичу Трубецкому, несостоявшемуся «диктатору» восстания 14 декабря 1825 года. Один из исследователей по этому поводу замечает, что «в дни, когда тому грозила каторга, а может быть, и смерть, безмятежность этого юноши выглядит почти безнравственной». Наглухо застегнутый, закованный в латы, этот молодой человек принадлежит уже николаевской «фасадной империи». Внутри творчества Кипренского появление таких моделей и есть его ответ на вопрос, отразилось ли в его искусстве изменение общественного климата после восстания декабристов и воцарения Николая I. Именно Кипренский приучил нас, так сказать, слышать биение сердца, дыхание людей александровской эпохи, ощущать их открытость миру - и вдруг нам предлагают общаться с этакими «рыцарями беспечального образа».

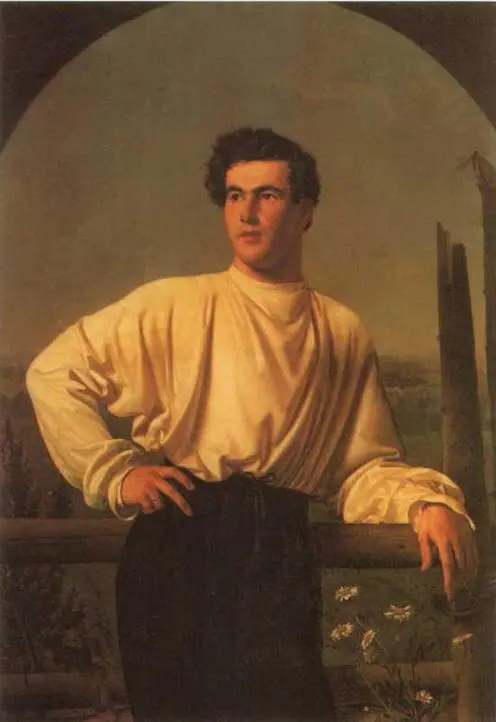

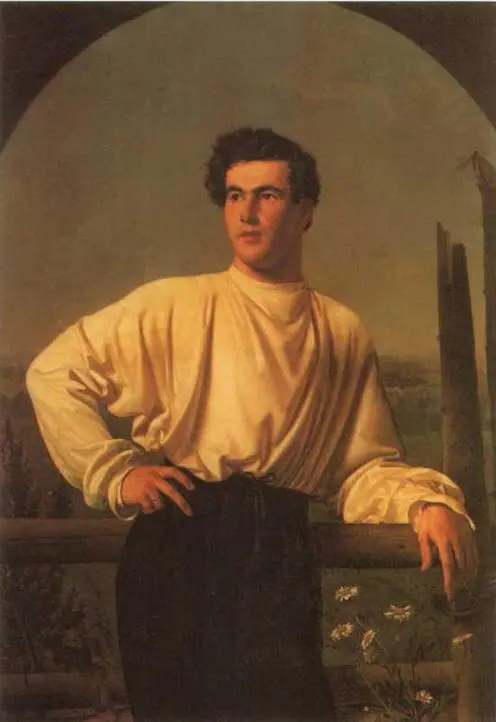

А рядом - Афанасий Шишмарев позирует на фоне деревенского пейзажа, довольно скупо обозначенного цветочками, забором из жердей и еле видимыми на фоне «селянами» за косьбой. Поза Шишмарева повторяет позу Давыдова. Этот повтор воспринимается как значимое самоцитирование. Портрет Шишмарева наряду с портретом Давыдова, «окликает» также и портрет Уварова, и Голицына, и Трубецкого, то есть все те, где сюжет изображения образует сама ситуация картинного позирования. Рядом с портретом Трубецкого Шишмарев - подчеркнуто, даже вызывающе, демонстративно штатский, сельский, домашнеидиллический.

Портрет Афанасия Федоровича Шишмарева. 1826

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Портрет князя Никиты Петровича Трубецкого. 1826

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Вызванный из Михайловского, из ссылки в сентябре 1826 года, Пушкин явился перед Николаем I в Москве, был «прощен» и получил разрешение проживать в столицах. В первые месяцы 1827 года в Москве его портрет написал Василий Тропинин. В конце мая он приехал в Петербург, где не был семь лет, а первого сентября в Академии художеств открылась выставка, на которой можно было видеть портрет Пушкина работы Кипренского. Его заказал для себя Антон Дельвиг, ближайший лицейский друг Пушкина.

Читать дальше