Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

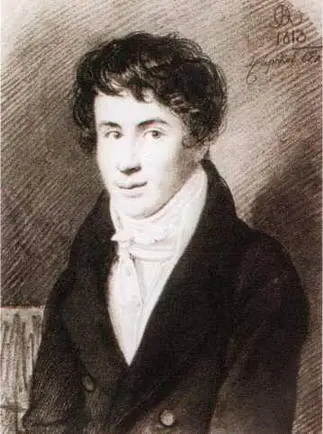

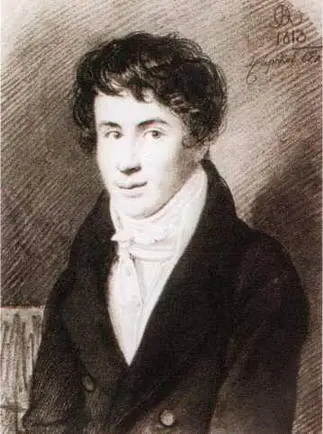

Портрет Никиты Михайловича Муравьева. 1813. Рисунок

Государственный Литературный музей, Москва

В портретах Александра Бакунина и Натальи Кочубей (оба - 1813) герои находятся почти в той же ситуации быстрой отзывчивости на внезапное событие, как Баяуста, конечно, без ее плебейских ужимок. В движении и повадках они - воспитанные дети, с хорошими манерами в крови. Подростковая мечтательность Бакунина, и рядом - подвижная грация Кочубей. Оба портрета - пример уже определившегося стиля рисования: небольшой формат, легкая подцветка пастелью при густой штриховке фона. В мастере-рисовалыцике сказывается живописец, понимающий фон не как замыкающую плоскость, а как пространственную среду. Он располагает светлую фигуру на темном или темный силуэт на светлом фоне, обозначающем светоносное пространство, а главное, своего рода резонирующую - гулкую, наполненную отзвуками извне - среду вокруг человеческой фигуры.

Александр Бакунин, лицейский сверстник Пушкина, изображен в синей лицейской форме. Его фигурка в тесном и одновременно мешковатом мундирчике помещена в затесненном пространстве между кромкой стола, на которую опирается рука, и резной спинкой довольно громоздкого резного кресла. Безошибочно просто и вместе с тем тонко передана здесь угловатая стесненность, скованность, стеснительность юнца, столь узнаваемо-типичная и свойственная вообще подростковому возрасту, причем мальчишеской половине в большей степени,чем девической.

В противовес этому в портрете Наташи Кочубей все полно движения. Она словно обернулась на некий голос, зов - это любимая мизансцена, своего рода пластический лейтмотив портретного искусства Кипренского. Кочубей (1800- 1854) была дочерью высокопоставленного сановника, чья семья в 1813 - 1815 годы проводила лето в Царском Селе; мы знаем также, что Наташа Кочубей - «Наталья» в так называемом «донжуанском» списке Пушкина - была (по известному свидетельству Модеста Корфа, сверстника Пушкина по Царскосельскому лицею) «первым предметом любви Пушкина». И удивительным образом портрет Кипренского уверяет нас в том, что мы видим ее именно такой, какой ею был по-мальчишески увлечен Пушкин в свои ранние лицейские годы.

Портрет неизвестного (из семьи Орловых- Давыдовых?). 1828. Рисунок Государственная Третьяковская галерея, Москва

Портрет Натальи Викторовны Кочубей. 1813. Рисунок

Музей А.С. Пушкина, Санкт-Петербург

Портрет Петра Алексеевича Оленина. 1813. Рисунок Государственная Третьяковская галерея, Москва

Война и мир.

Воины и люди в военных мундирах

Изображения людей поколения, пережившего грозу 1812 года, заставляют нас внимательно вглядываться в лица портретов, особенно военных. Надо признать, что Кипренский как будто не берется специально разрабатывать «тему войны 1812 года» и уж тем более создавать галерею героев. На портретах мы видим людей военного звания погруженными в неотделенный от обыденности поток текущего времени, которому причастен всякий человек; следует обратить внимание на привычку художника ставить даты на рисунках с обозначением не только года, но и чисел месяца.

В Портрете Петра Алексеевича Оленина художник возвращается к той «живописной» манере, которая знакома нам по графическим портретам 1809 года. Оленин приехал домой после ранения в голову, полученного в Бородинском сражении, а его брат Николай там же был убит. В одном из писем Батюшков упоминает, что Петр навестил его по дороге в Петербург и что он приехал «издалече, то есть из царства мертвых». Портрет и вправду имеет какой-то «траурный» тон, колорит, в нем разлита грусть и печаль. Милитаристский пафос совершенно несовместим с такими лицами. Декабристы говорили, что они дети двенадцатого года. Вглядываясь в подобные лица, мы понимаем, откуда их решительность и серьезность и как они с «тайной думой на челе» возвращались из военных походов...

Портрет Ефима Игнатьевича Чаплица. 1812. Рисунок Государственная Третьяковская галерея, Москва

Читать дальше